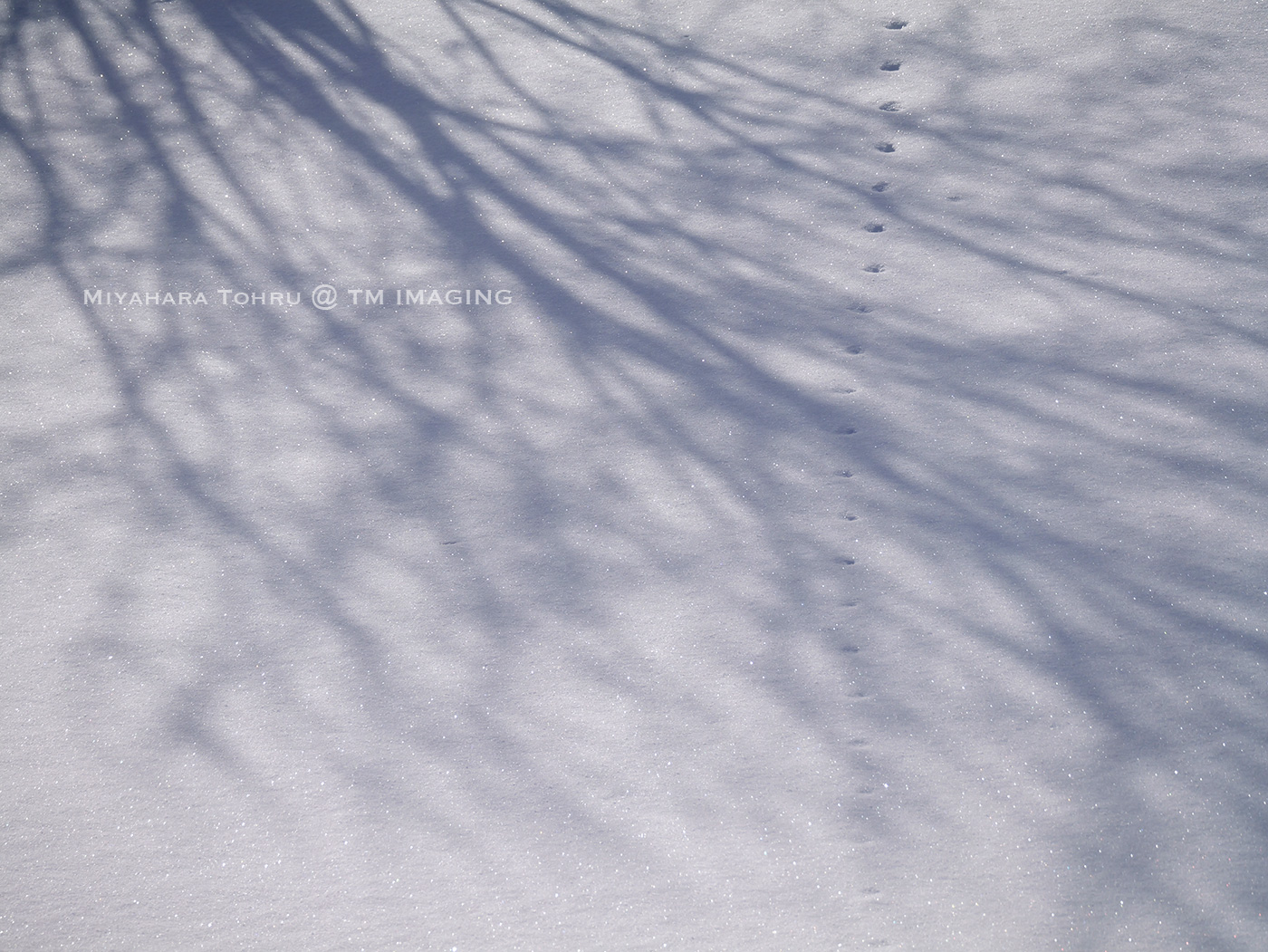

背筋ピーン

背筋ピーンとキジ。おはようございます

#高崎市

#キジ

#OMSYSTEM

macOS 14.4のトラブルの件はこれか。何でもかんでも最新にアップデートする習性は持ち合わせてないのでいつものように当面見合わせるが、Javaの実行環境が影響受けるらしいのでAndroid関連の開発に影響しそうだ

https://news.mynavi.jp/techplus/article/20240318-2909111/

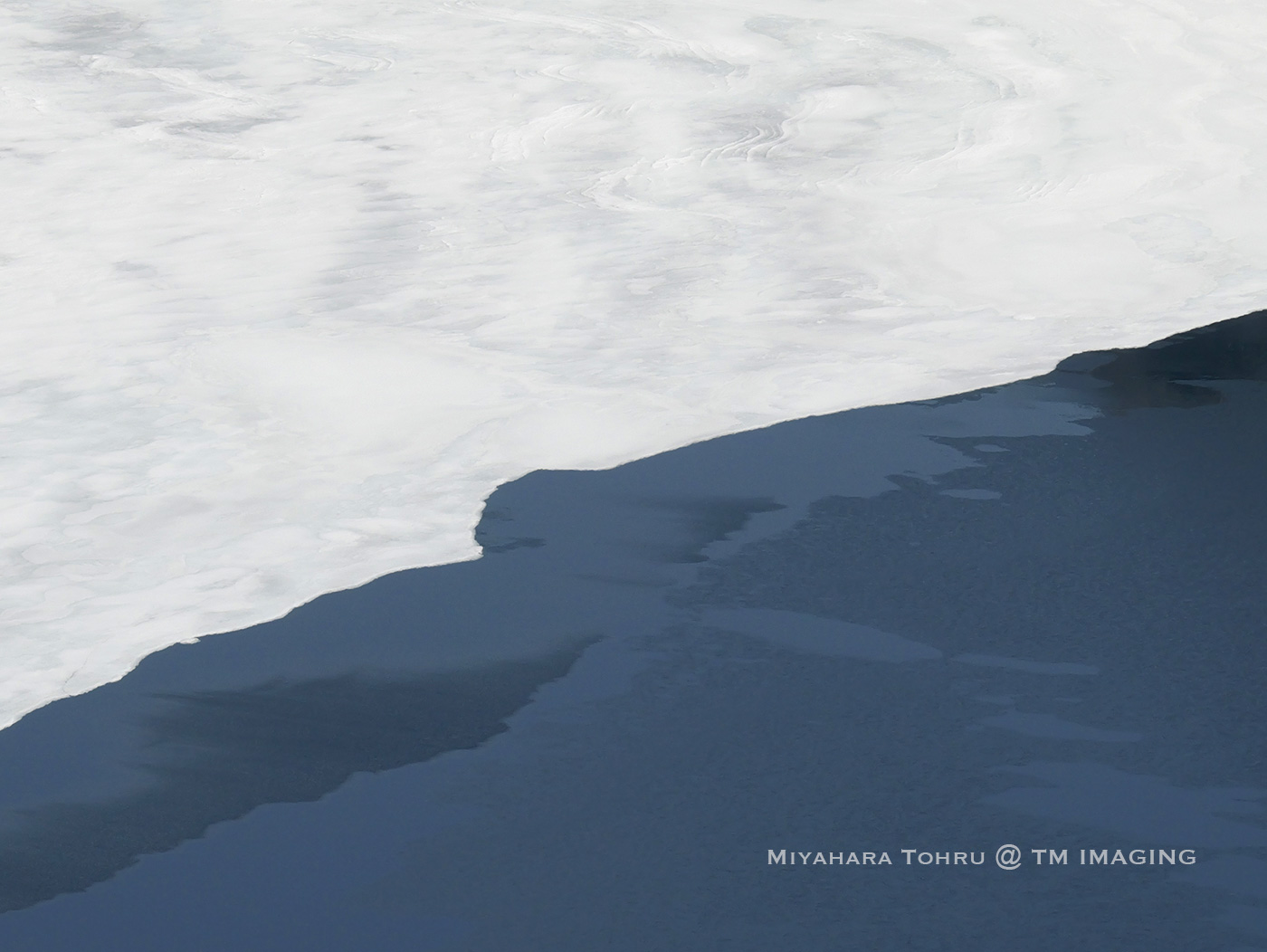

さてこれより約500mほど高度を上げるべく道なき山登りへまい進します

#県南部

#フィールドワーク

到着してスコープ覗いたらすぐに結果判ったので機材店開きせずそのままゲッザーン。この時期長居は無用なり