カマキリの卵鞘

ツタウルシの実を食べに来たアカゲラ。おはようございます

> カメラの新機種の値段が高い

日本人の購買力が総じて下がる中でさらに今の円安の流れでは仕方ないと言える。大手メーカーの想定する市場で国内の占める割合は目減りしているわけだし

にしても、何が何でも新機種を手に入れないと死んでしまう病でも流行っているのか。中古で問題ないと思うが

韓国の李大統領は就任前は強硬な反日と聞いていたが、蓋を開けてみればそんな片鱗など見せることなく、日本のみならず米中ともそつなく渡り合っていて、かなり優秀な政治家に映っている

本来政治家とは自国の利益がどこにあるのかを冷静に見極め、時に自身の主張や意見を封印する度量が必要である

ちと都合を最優先し、中国と揉めて経済的不興かった挙げ句、官民共々このクソ忙しい年度末に国政選挙をやらかす愚かさと来たもんだ

いやまったくやれやれだぜ

鳥カメの情報の扱いについてTLに流れてきたが、そもそも誰かに教える前提なのが疑問。別に自分だけそっと写真に収めるので何か問題なのか

やはり生きものの写真に承認欲求が付いて回るのは危ういと感じる。それが珍鳥や希少種なら尚更だ

先月見つけたカマキリの卵嚢。その冬の積雪量に応じて産み付ける高さを変えるとも言われるが、実際はどうなんだろうか

最も高い位置で1mぐらいだったが、先日見た限りではここは一面雪の下だったので、そう都合よく予測はしてなさそう

雪に埋もれても特に問題なく孵化するらしいので、産卵場所の高さは関係なさそうだ。雪上に露出しているより雪中のほうが温度は一定だしね

尚、カマキリの場合は卵嚢より卵鞘のほうが適切とのこと

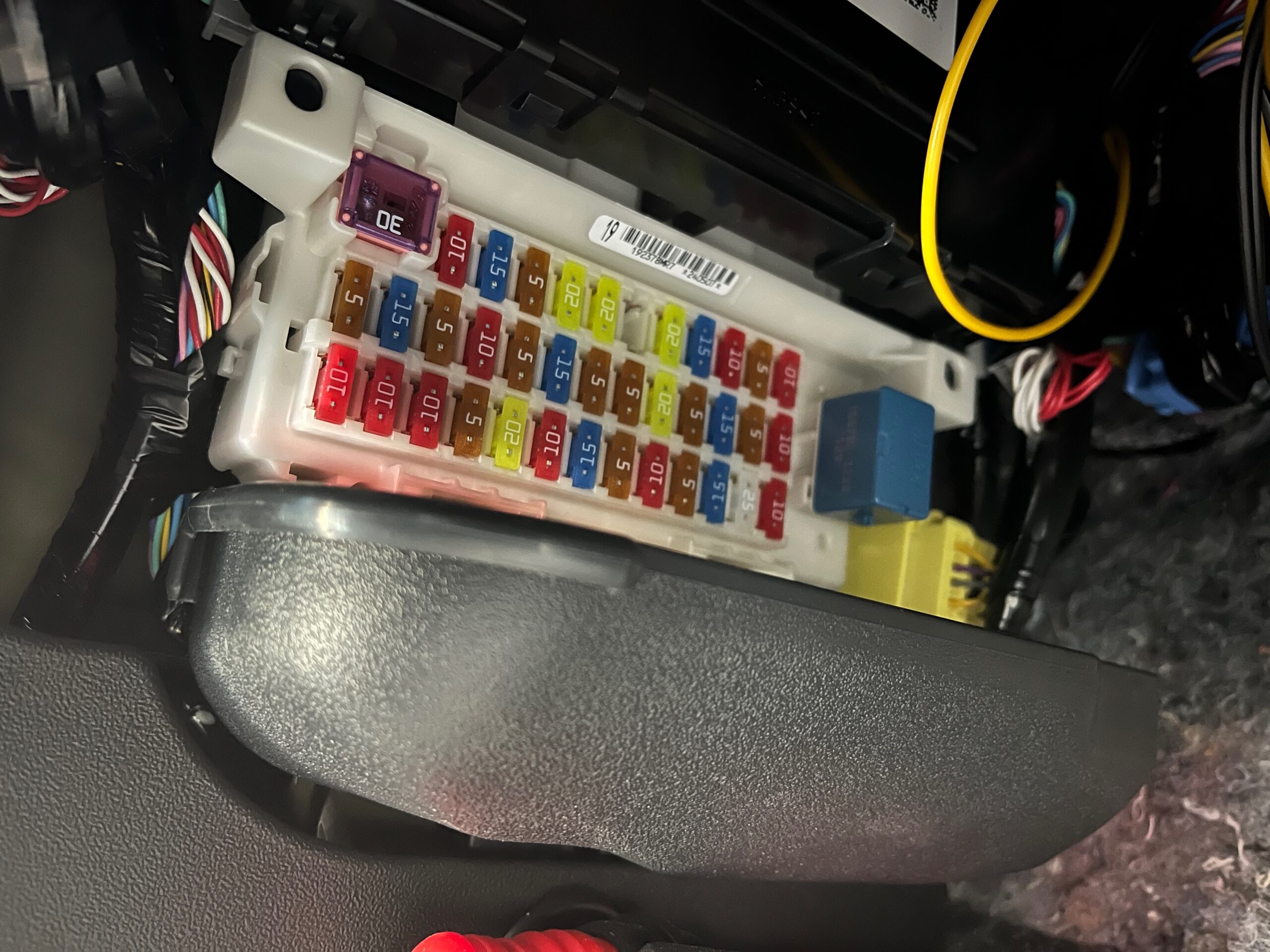

カーナビ代わりのiPadが充電されず、JB74のアクセサリーソケットが通電していないことに気付く。他の電装品は問題ないのでACCのヒューズが飛んだのだろうと交換

内装関係のヒューズボックスは助手席側にありグローブボックスを外ずせとあるが、下から覗き込めば外すことなく交換作業は可能

#ジムニー

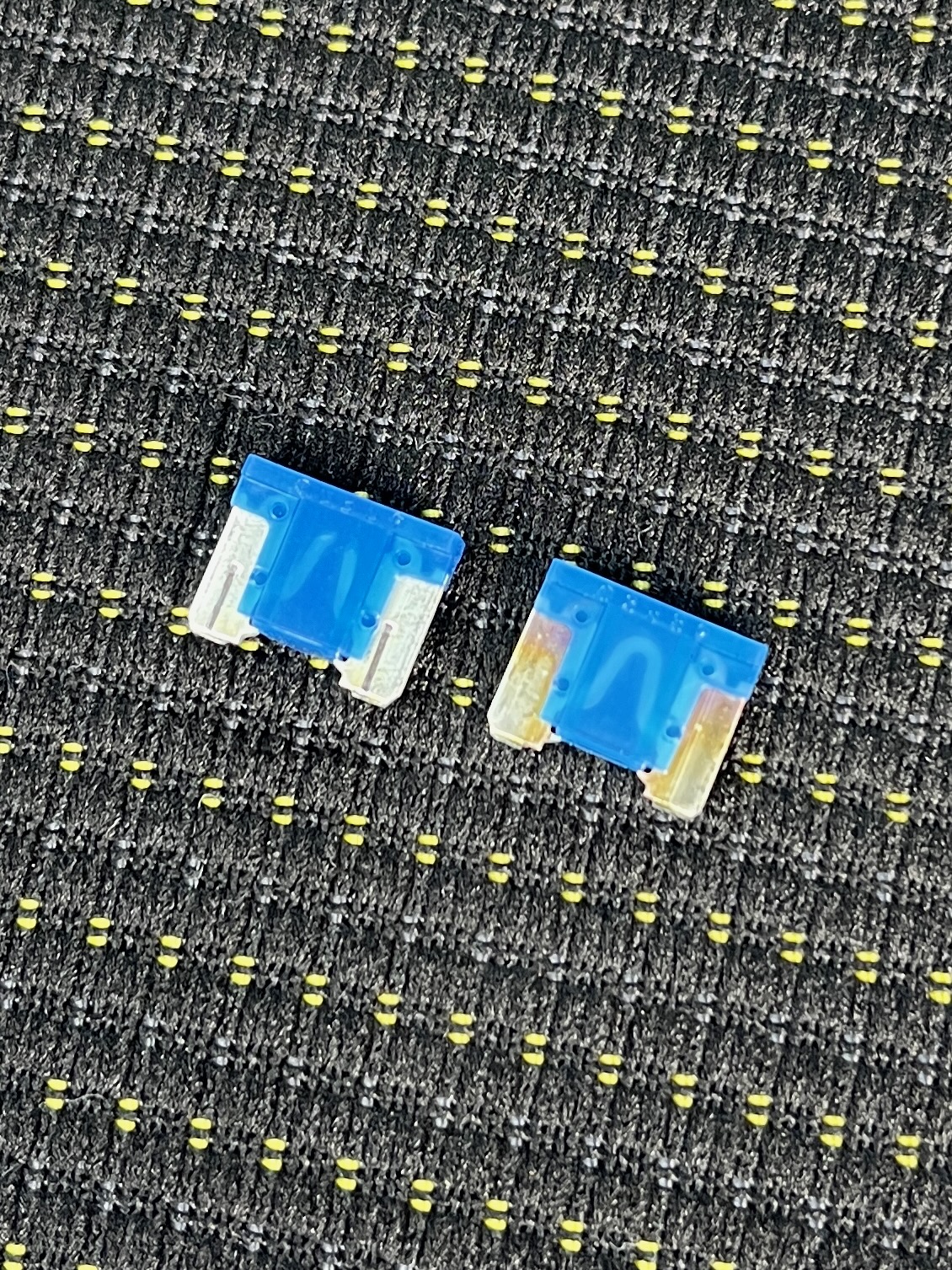

ボンネットを開けると外装関係のヒューズボックスがありそのカバーの裏側に予備のヒューズと専用のクリップが用意されている

右が予備のヒューズ(15A)で左が切れたもの。飛んだとすれば一昨日辺りっぽいが、その時は気が付かなかった。当然原因も不明…

だか一気に政局になってきたな。まさかこの令和の時代に新進党の再来があるとは

前から外交日程は決まっていたとは言え、伊のメローニさんもこのタイミングでの来日は気の毒だな

AIが学習する情報が生成AIの嘘八百ばかりになるという本末転倒な世界