雲上のお花畑

雲上のお花畑。おはようございます

#上越国境

#ハクサンイチゲ

#LUMIX

我が県のバカ知事が他所の自治体首長選挙について余計なことを言っていて恥ずかしい限り。どの口がそんなこと言えるのか

#グンマー

プロキャプチャーをRAWで記録とか手持ちハイレゾとか。コンピューテショナルフォトは今でもOMの独壇場だし。動画EXテレコンも長らくLUMIXだけだった

https://x.com/photones_re/status/1804123625798205462

> 同じことは太陽光発電や風力発電でも言える

自然再エネは各戸単位で行うのが効率が良いし送電の問題もない。自分の敷地内で完結するので自然破壊も最小限に抑えられる。機材を生産しリサイクルする産業として育て車や家電のように個人で手を出せる仕組みに国が補助すべき

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/c0e56748367f99f997841b75e4ebc4782ebf0fd0

選挙前にバラマキが始まったな。4月に賃金上がって6月に減税で景気回復って調子のいい話はどこ行った?余計なことしとらんで消費税を下げるほうが手っ取り早いぞ

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1245222

この時期似たような写真がTLに流れてくるが、アカショウビンやブッポウソウが至近距離で餌を咥えていたり、アオバズクやフクロウの巣立ち雛を下からのアングルで撮っていれば、偶然を装っていても巣の前で待ち構えているのが容易に想像できる。雛や巣を人質に取っての撮影は控えた方が良い

#何か見た

ほうぼうで言われたい放題の #LUMIX だが動物認識AFは結構優秀。この状態でもちゃんと目にピンを合わせに来る。尚、本人は隠れたつもりらしいがまるっとお見通しである

#キジ

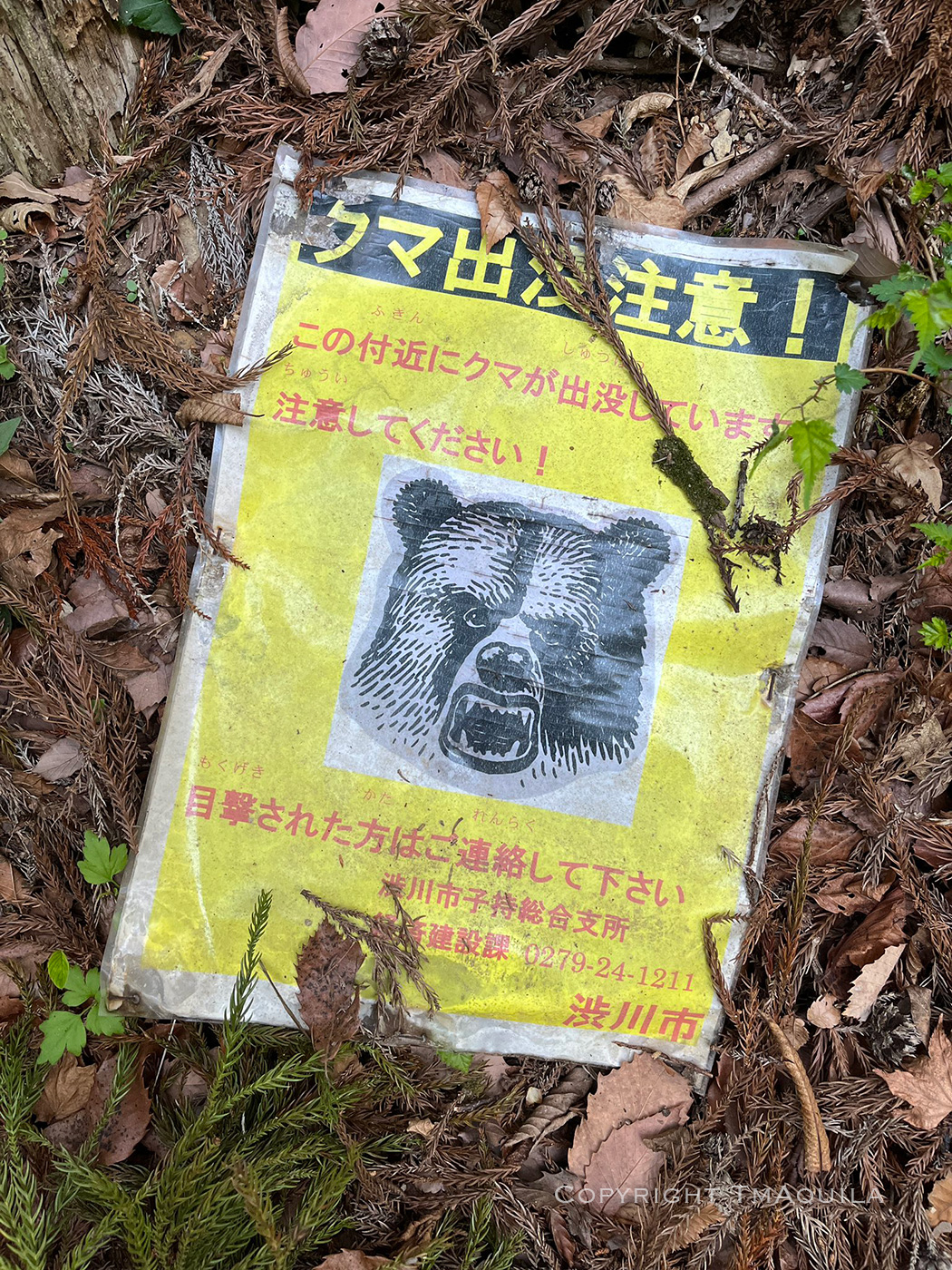

森林組合が耕作地に隣接する民有林の木を2列ほど伐採。過去の台風被害で倒れそうなアカマツなども含まれていたが昨今増加中の野生動物と農家のニアミスを避ける意味が大きい。クマもイノシシもオープンな空間に姿を晒すのは避けるので緩衝帯として有効である

#獣害対策

直近のアップデート以降Bridgeの起動が明らかに遅くなった。ライセンスの確認もあって決して以前から早かったわけでは無いが今回さらに遅くなった。高いAdobe税納めているのだから要らん改悪はやめれ

マイクロフォーサーズだって普通にボケる

#シロツメクサ

#LUMIX

#リアルタイムLUT

荷物を出すのに車をちょっとバックしようとしたら。もちろん降りてもらった

#ナナフシモドキ

SQL書き直しつつテスト中。ふと思ったがスマホアプリの開発から入る若い人はどうやってSQLを覚える?簡単なSELECT文なら参考書通りでイケるがサブクエリー使い回すような複雑な構文だとやはりデータ処理の勉強を強いられるよね。我々オッサンPGはエンタープライズ系でSQLゴリゴリ書くけどさ

#個人開発

思い起こせば初めてSQLを書いたのはWindows3.1でAccess2.0とOracle7をODBCで繋いでパススルークエリーを発行するって言うのが最初だったかな。確かPL/SQLで書いたストアドプロシージャをキックするのに使ったような

#いつの時代の話だ