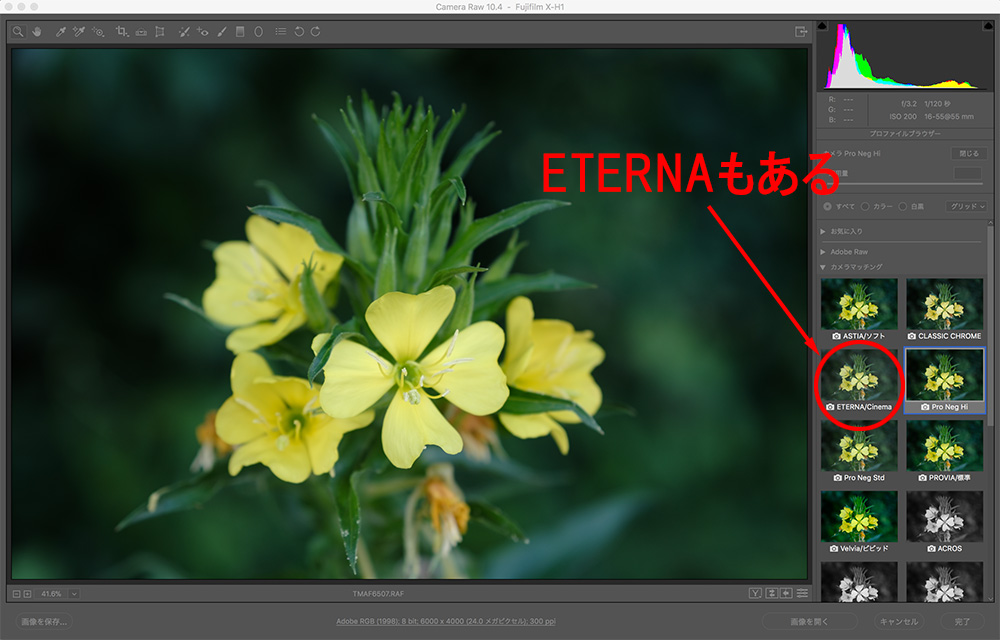

ACRでもフィルムシミュレーション

Adobe Camera Raw(以降ACR)のフジのXシリーズが登場した頃の初期のバージョンでは、フィルムシミュレーションのカラープロファイルも怪しく、カメラ内現像に比べて解像感も甘い印象があった。

そんなことで、食わず嫌いと言うか生来の保守的な性格もあって、フジに関してはACRを避けてきたのだが、満を持して登場したフジの純正現像アプリであるX RAW STUDIO(以降XRS)には致命的な問題があって、接続したカメラと同一の機種で撮影したRAWしか現像できないのである。

XRSはデスクトップ製品ではあるが、基本的にカメラ内の現像エンジンに依存しているので、異なるカメラの撮影データを現像できないというのは一貫した動作とも見て取れるのだが、撮影当時のカメラが手元にないというのは普通にありえる話なので、少なくても同一世代のセンサー搭載機なら現像できるようにしても良いように思う。

何より現在の仕様ではうっかり古いカメラを下取りにも出せないということになるw

で、先日たまたま手元にX-T2が無くて、Web素材ということもあって現場の判断でダメ元でACRを使ってみることになったのだが、X-H1登場後の最新バージョン(10.4)で試したところ、カメラ内現像に比べてもなかなか遜色ない感じで仕上がっているように思える。

左がマツヨイグサをPROVIAで撮影したもので、右がACRのVelviaで現像し直したもの。

左がCLASSIC CHROMEで撮影、右はACRのCLASSIC CHROMEで現像。

左がヒルガオをPROVIAで撮影、右はACRのPROVIAで現像。

左がベニシジミをETERNAで撮影したもので、右がACRのPROVIAで現像し直したもの。

CLASSIC CHROMEとヒルガオの例で判る通り、Web上ではほとんど見分けがつかない。Velvia独特の緑もカラー再現されているように思える。強いて言えば、レンズごとの歪曲や収差の補正に若干の違いが見られるので、特に広角でパースが強い場合は注意が必要だろう。

X-H1に関してはETERNAも選択できる。もしかしてX-T2でも使えるかと期待したがそこはさすがに選択肢にすら出てこなかった。

印刷物の場合はXRSで現像してPhotoshopでレタッチが順当だが、Web用途ならACRで問題なく、何れ必要に応じて使い分けるのが良い。もちろん、撮影に使用したカメラがなければ必然的にACRに頼ることになるが、現在はそれもさほど気にするほどではないようだ。