開いても良し起こしても良し

どちらかと言えば動画機に寄せているGH6の背面モニターは一応バリアングル型..パナではフリーアングルと称している..という位置づけになるが、チルト式としても使用できるスグレモノで、評判の良いS1Hのものを継承している。

可動式の背面モニターがバリアングル式かチルト式かという話は、好みがまっぷたつに分かれるある種の宗教じみた論争になるが、おおよそムービー派は前者でスチル派が後者という分かれ方になるようだ。

最初に使ったチルト式はX-T1だったが、3方向チルトで縦構図にも対応したのはX-T2からで、その頃はチルト派だった。

チルト派はモニターがレンズと同軸にないと不便という意見らしいが、拙者はハイビジョン以前からビデオカメラを使用してきているので、同軸とならないバリアングル式でもそう気にならず、今はその辺はどちらでも良いと思っている。

余談だが、自他共に認めるキヤノン使いだったが拙者がC社に見切りをつけた理由の一つにこの可動式モニターの存在がある。

今でこそEOSも可動式を採用しているが、当時は世界が滅んでも絶対に可動式は採用しないもんねと言わんばかりに、頑なに背面モニターを固定していたC社に嫌気が差したというのがあった。

昔からC社は殿様商売なので、自分たちの考えを使う側に押し付けてくるところがって、それが鼻に付くのである。言い方を変えればC社のカメラはどこか使わされている感があるのだ。

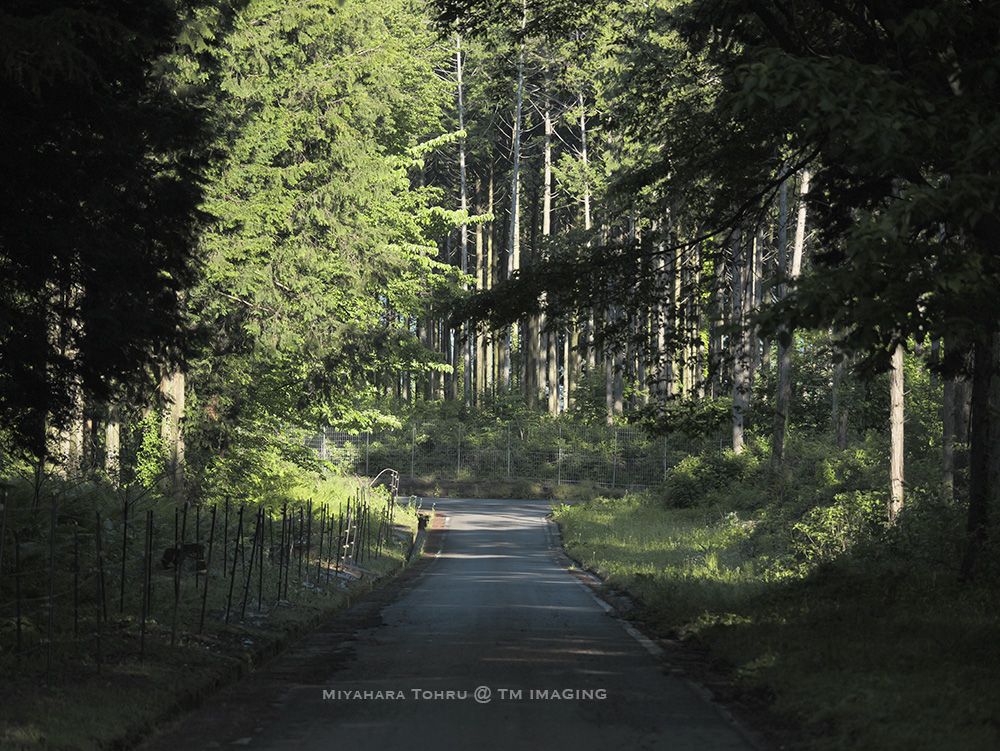

GH6のチルト式は天狗様仕様の超望遠システムの時にプチ便利。待っている間、楽な姿勢で少し離れて見ていられる。これが以前使っていたGH5やG9のバリアングルだと、横に載せている双眼鏡と干渉して上手く開けないのである。

GH6はバリアングル式に横開きにした場合はEVFと背面モニターは動的に切り替わる..同時表示も可能..が、チルトした場合はEVFは表示されない。どのみちモニター起こしたらEVFは覗きづらくなるので、節電の意味でもそれが合理的である。

ちなみにモニターに映し出されているのは巣立ちした小天狗様。2km少々離れたN谷を見下ろすピーク付近で親天狗を探しているところ。

今週に入ってようやく県内生息ペアのすべての繁殖確認が済んだので、これでしばらく山通いから開放される。