結果はどうあれ投票に行こう

青田に映える赤紫。おはようございます

#ノアザミ

今だけ自分だけのカメラマンごときがXの投稿を真摯に読むとは考えづらいものの、危機的状況への喚起が横に広がることに期待したい。とにかく自己愛と自己満のために希少種に近づくのは止めて欲しい

https://x.com/Nnipponia/status/1944664806361006537

iOSがiPhoneとiPadで分離したのとは逆のアプローチ

AndroidとChromeOSはどちらもLinuxカーネルだから統合しようとすれば可能とは思うが、実際はARCを強化するような動きじゃないのかな。スマホから見るとChromeOSは無駄にリソース食いそう

https://x.com/cnet_japan/status/1944862479076745312

xxファーストを言い出したのは米の花札野郎だが、奴さんでも「アメリカ・ファースト」とあくまで自国第一主義である。それに対し参政党は「日本人ファースト」を掲げている。つまり国家ではなく日本人第一主義ということで外国人は二の次扱いとなり、その考え方は排外主義に他ならない

しかしそれも世論の反発を受け、外国人を「違法外国人」と主語をすり替えているようだが、違法ならそもそも日本人も外国人も関係ない話である

自国の成長が退潮傾向にあることを他責とし、外国人に問題があるかの様な論調で支持者を煽るのは悪手以外何者でもない

後継者や新規担い手が不足している第一次産業と、日本人がやりたがらない介護サービスなどは、もはや外国人労働者無くして成立していない現実に目を背けるのは、現実逃避もいいところ

問われるべきは戦後70年間国の舵をとって来た自民党であり、直近30年間成長してこなかったその責任である

お前の手柄じゃないだろう

https://x.com/shinjirokoiz/status/1944646254279184676

会津戦争から20年後か。新政府軍に蹂躙され傷も癒えぬ時期に宝の山の大噴火は何とも災難。確か明治以降から現在まで被害者が最も大きい噴火災害だったはず

https://x.com/JPNHistoria/status/1944887131861631245

登録対象地域の保全という建前の裏に、観光客誘致という本音が透けて見える。特に自然遺産の場合は環境保全と利用促進は本来相容れないので、両立させるのは難しいと思う

https://www.asahi.com/articles/AST7B33Q7T7BOXIE01NM.html

韓国の事故はトモエガモが原因だったとか。万を超える大群が集団で向かってきたら避けるのは難しそう

にしても昔はトモエガモはどちらかと言えば水鳥の群れの中から苦労して探し出すレベルだったのに、ここ数年の一極集中的な越冬数増加の理由は何だろうか

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250714/k10014862911000.html

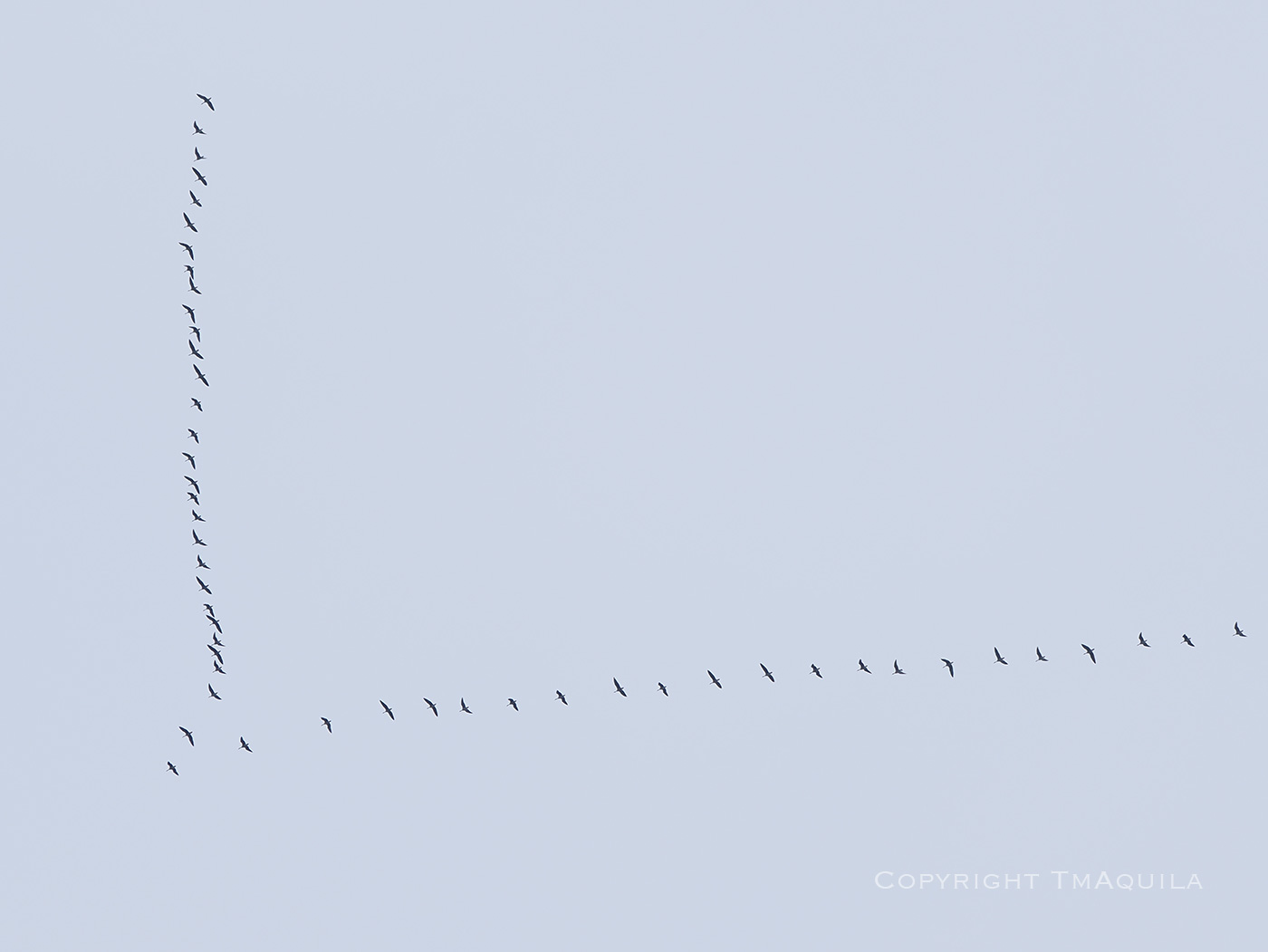

俺はこっち、お前はあっちねと言ったかどうか

#ダイサギ

ほぅこれは良い傾向。結果はどうあれ選挙は生活に関わることだから意思表示として重要。もっと期日前投票を利用しよう

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250714/k10014863281000.html

投票に行かない人の理由に「俺が一票入れても何も変わらないから」というのをよく聞くが、誰かの一票で簡単にコロコロ変わってしまっても困るし、そもそも入れなければ意思表示にもならないので尚更何も変わらない。民主主義とはそういうものだ

うわっ、とうとうスプートニクまで担ぎ出してきたぞ。自民復帰のムネオもそうだが、このタイミングで親露を隠さないのは確信犯なのか