ちょっと前にカメラメーカー各社の半期決算の発表があったが、ナイコンは好調だったZ9の売上がそのまま結果に現れており、売上高で1145億円と前年同期比で約28%増で好調の模様。

富士フイルムの同期間のイメージング事業..同社は基本的に医療・ケミカル関係の企業..の売上高は1834億円で、見方によっては企業規模が富士フイルムの1/4しかないナイコンにしては頑張っている!となるが、フジの数値をナイコンに合わせてカメラやレンズに限ると640億円となるので、やはりカメラ関連だとナイコン頑張ったは間違ってはいない。

但し、フジのイメージング事業の残り1191億円の正体はチェキと関連するフィルム製品となるので、実はナイコンの売上高はチェキ..いわゆるインスタントカメラね..には到底及ばないという何とも衝撃的な事実も浮き彫りとなる。

オッサンには理解できないことだが、若い世代でもとりわけ低年齢層にとってスマホ写真と同時にインスタントカメラで撮影してその場で写真に印刷できることに大いに意味があるようで、チェキはそのマーケットで絶大なる人気がある。

フィルムや印画紙の生産技術を持つ富士フイルムのイメージング事業にとって、チェキはGFXやXシリーズのミラーレスカメラ以上に金の卵を産むドル箱市場ということになるわけだ。

ここで重要なことは、チェキは初代モデル発売からすでに四半世紀近く経つ..しかもその時代推移の間に写真文化が大きくデジタルへの移行も果たしている..にも関わらず、市場が今なお継続し成長している点にある。

デジタルカメラ市場がもはや縮小に向かっているのは誰の目にも明らかであり、そこにしか注力できない企業の未来は控えに見ても楽観視は出来ないという話である。

Z9の市場流通も安定してきて店頭在庫もあるようだが、逆にそれは必要な人の手には概ね行き渡ったことを意味するわけでもあり、ナイコンが上期の好調さを下期も維持できるかは不透明だろう。

高いカメラは利益率も高いが、購買力のない若い世代には到底手は出せない..頑張ったら買えるかもの域ではない..し、チェキを必要とする市場の担い手にとって、高画素も高速連写も4Kも8Kも必要ないのである。

この辺り、裾野が広く安定した市場を持つ富士フイルムのイメージング事業とは異なり、ある意味一過性になる可能性が高いナイコンにとって次の一手の意味がかなり異なるなとは、素人目にも容易に想像できる。

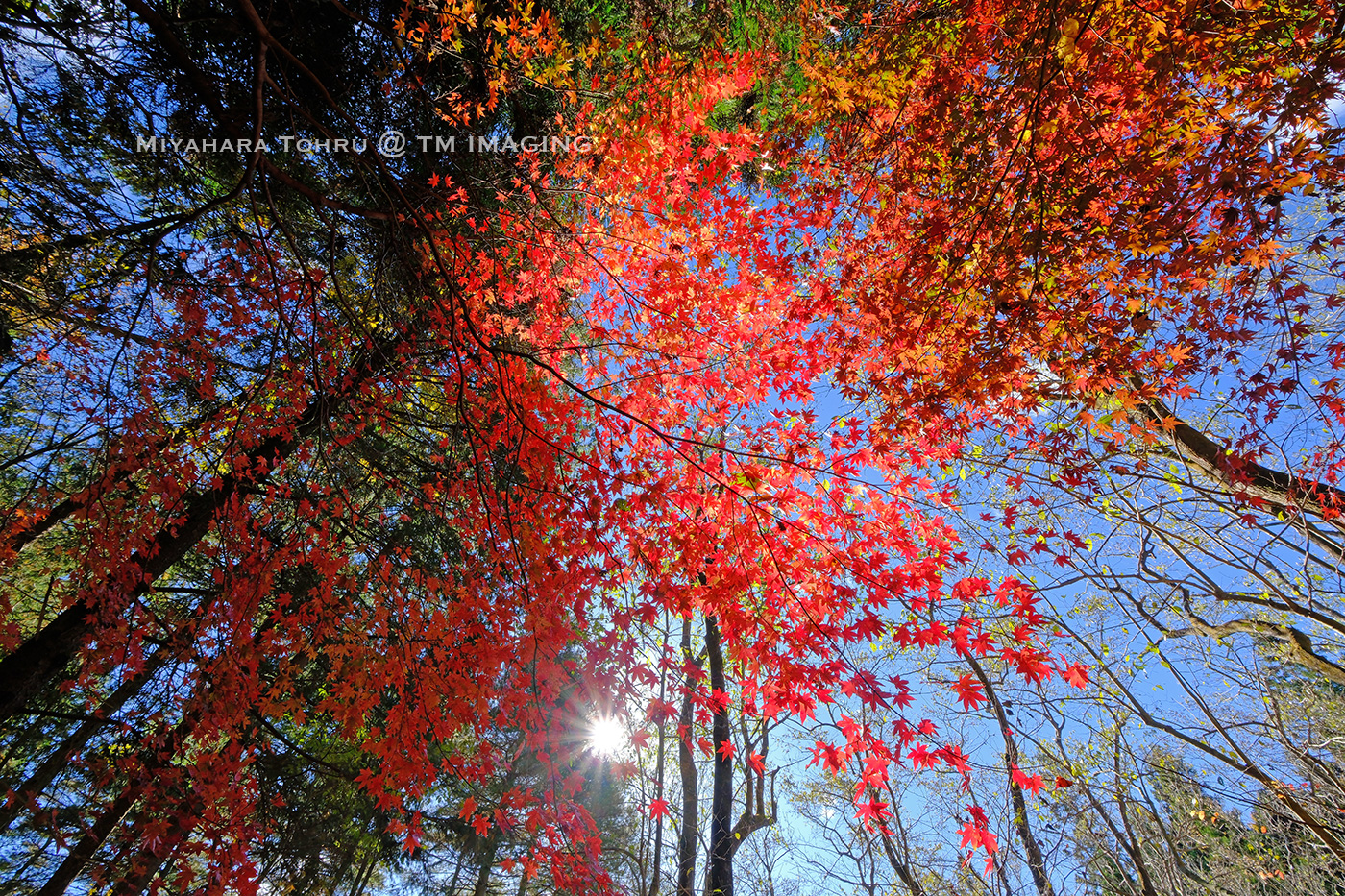

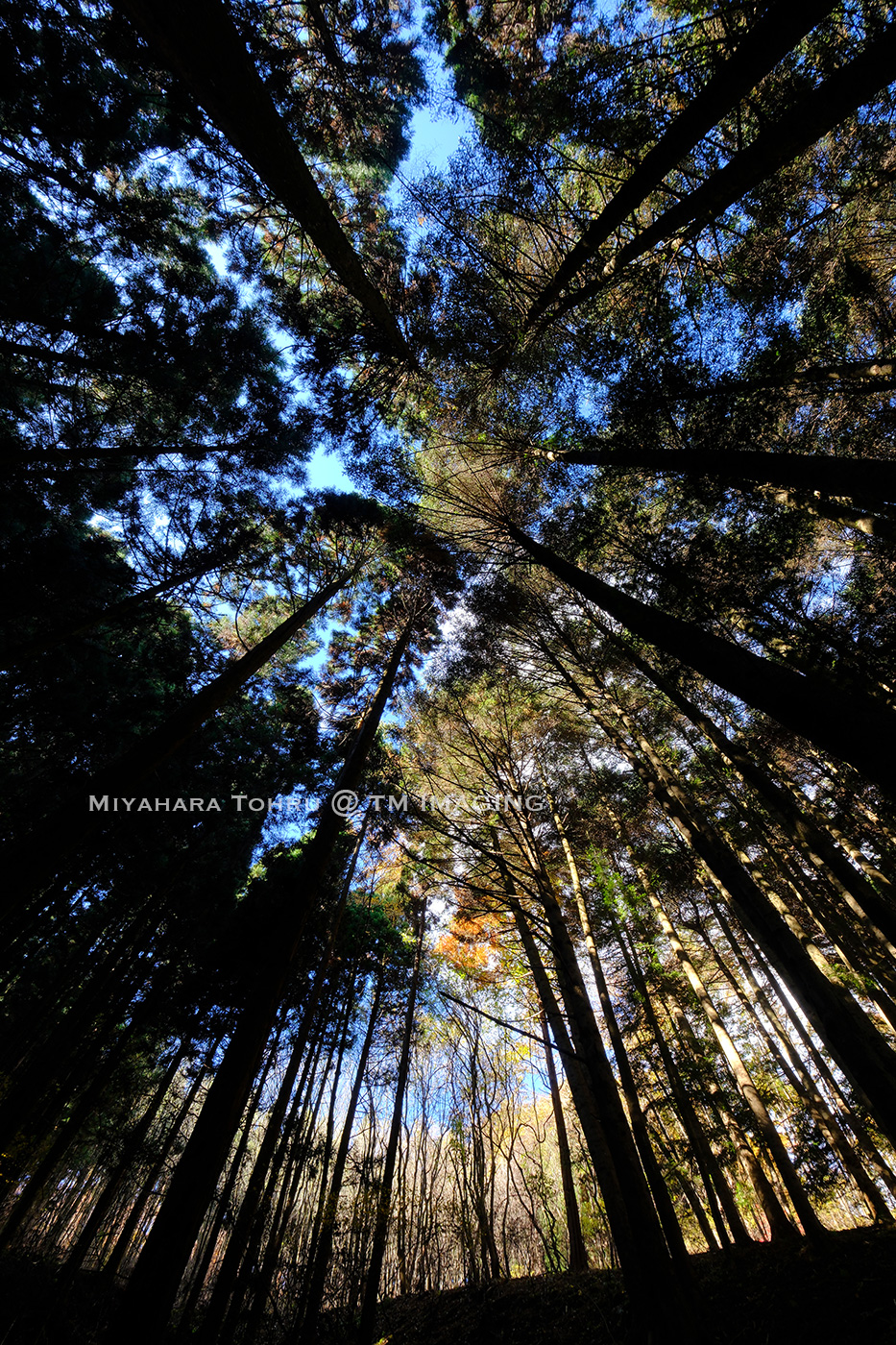

FUJIFILM X-H2S / XF16-55mm F2.8 R LM WR / Velvia / 子持山

先週はまだそこそこ暖かい日が続いたが、今週中頃から季節らしい気候になりそうだ。