イラストでも合うぞ

いよいよ富士フィルムもX-H2Sで参入してきたAIによる物体認識に基づくAFだが、そう遠くない将来にはすべてのミラーレスカメラで標準的な機能となるだろう。

スマホとの差別化の意味もあって、そうでもしないと普及価格帯のグレードはスマホに市場食われたコンデジと同じ憂き目に合うのは必定だ。

それに上位モデルではあらかじめ物体を特定しなくても勝手に選別..一部のフラッグシップではすでに可能..してくれるとか、同時に複数の物体を個別に認識するとかしてより高精度になっていくことなろう。

ただ、無機物と有機物を同時に撮るケースはレアと思われるので、同じ画面内に猫と飛行機と鳥とオートバイがいた時、どれを優先するかは決めておかないとならないので、勝手に選別はあまり意味はないなw

ちなみに先日フジXを最後発と書いたが、それはレンズ交換式のミラーレスカメラでの話であって、世界初の動物認識は同社が10年前に出した「FinePix F80EXR」らしいので、実は富士フイルムはすでのその分野の知見を持っていたことになる。

なのでX-H2Sの製品版の物体認識AFのフィールドでの実用性を早く知りたいところだ。

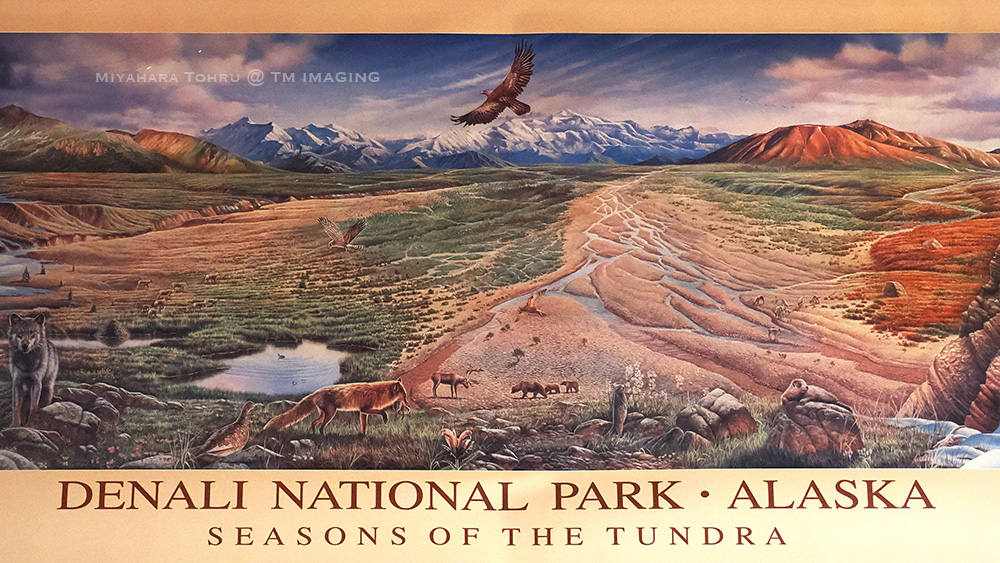

何気に仕事場の壁にかかっている四半世紀前のアラスカ土産にOM-1を向けると、こんな二次元の創作物でもちゃんと鳥を認識してた。

このポスターにはデナリ国立公園のツンドラの様子が描かれていて、同公園内で見られる生きものが含まれている。

そのうち鳥はイヌワシ、チュウヒ、コミミズク、ライチョウ、ワタリガラスの5種で、OM-1は当然のように天狗様にピンを送っていたw