周回遅れ

昨年、アレが報道写真展で宣ったように「日本は世界の中心で輝いている」とか、未だに日本がアジア一の先進国だと思っている人は考えを改めたほうが良いぞ。

台湾はIQ180の天才プログラマーが担当大臣として指揮をとり、その技術を駆使して市場のマスクの在庫管理をシステム化し、コンビニの店頭でマスクの予約購入できるのだ。

感染者の行動を位置情報で追跡・管理したり、市内のフードコートにはテーブルごとにアクリル板で仕切りを立て、地下鉄ではサーモカメラで検温まで行っていて、現在まで新コロナによる死者数はわずか6名である。

韓国は当初は医療崩壊が危ぶまれるほどゴタゴタしたものの、その後はPCR検査を率先して行うように政策を転換。ドライブスルー方式やウォーキングスルー方式を活用して一日2万件のPCR検査を処理し、1ヶ月前からすでに感染者数の伸びは鈍化してきている。

感染者の発生に関して地域住民に携帯電話やスマホにいち早く情報を流したり、経過観察用に感染者の行動を追跡するアプリを開発、発生地の近くに接近するとメッセージを表示するなど、情報公開がかなり進んでいる。何より死者数に関してはすでに日本が超えてしまっているしね。

それに比べてどうだ、我が国ののろまでグズな対策ときたら。遅々として何も進まない生活支援の給付に、世界に恥ずかしい自慢の布マスク2枚すら未だに手元に届くどころか、不良品発覚で早々に配布が止まってしまっている情けなさ。

テレワークをして家に閉じこもっていろと言いつつ、ハンコを押さないと何も決済できないという..結局最後は会社に行かなければならない..前時代的な社会通年に縛られたワークフローの数々。

大体、IT担当大臣からしてそのハンコ業界の利益代弁者というのだから、もう恥ずかしくてどうにしてほしいわ、そこ。

今回のこの緊急事態でよく分かったと思うが、日本は凄いとか何とかガラパゴス状態で自画自賛に明け暮れてる間に、実は世界で、いやアジアの中ですらすでに周回遅れなのである。

いい加減、頭の中お花畑な国民性を切り替えて、ちゃんと仕事をする政治を選択しないと国が滅ぶよ、ほんとに。

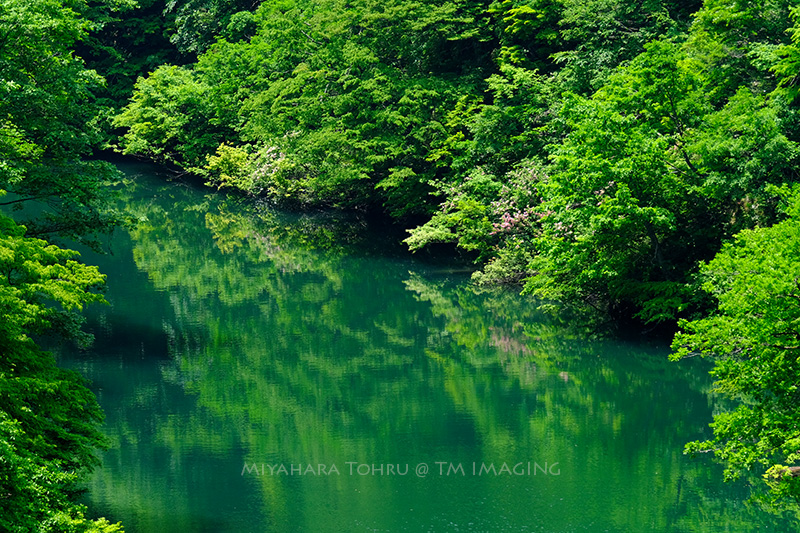

雪国のブナ林はぼちぼち葉が展葉し始めていて、オオヤマザクラの桜色と合わせてその淡い萌黄色の彩りが、残雪の斜面と美しい対比を魅せていた。