秋そばを味わう

蝶も秋そばを味わう。おはようございます

#モンシロチョウ

#ソバ

車の中が寒いと感じる朝に秋を感じる。でも日中の気温を考えるとまた半袖という出立ち

ただの落鳥の可能性もあるがペアが同時期にというのは考えづらい。ワシの存在が自分たちの利益を阻害すると考える層もいるのは確かなので、どうしても悪い方向へ考えが及んでしまう。彼の地では昔から続く闇が深い問題だ

#イヌワシ

Two Golden Eagles ‘disappear’ in south Scotland – Police appeal for information

子グマを叱る母グマなどと、ついほのぼの見出しを付けたくなるほどクマは擬人化されやすい動物。しかしひとたび人に牙を向ければ凄惨な事態を引き越す凶暴さを持つのも事実。いずれクマという生きものに対して我々が懐く相反するイメージである

https://x.com/Interior/status/1972763371855290827

悲報。Xcodeがメモリ不足で強制終了。朝から一度も閉じずにリファクタリングしていたのが祟ったか…

#個人開発

進次郎陣営のステマに他の候補が甘いのは自民党自体が過去の選挙で似たようなことをやっていたからだろう

国民が進次郎を推すのは百歩譲ってまだ理解するが、自民党の関係者、特に国会議員があのアホに票を投ずるのは国益を損なう行為ではないのか?

> 高校生がフラッグシップ機持っている

すいません、高校時代にキヤノンNew F-1使ってました

1年間新聞配達で苦労して手に入れ今でも所有。外観ボロボロだったのを後年外装交換したので見た目は新品に戻っている。もちろん完動品

8×32クラスの新製品?色がコーワっぽい

https://x.com/Ginza_Sogando/status/1972925153446383936

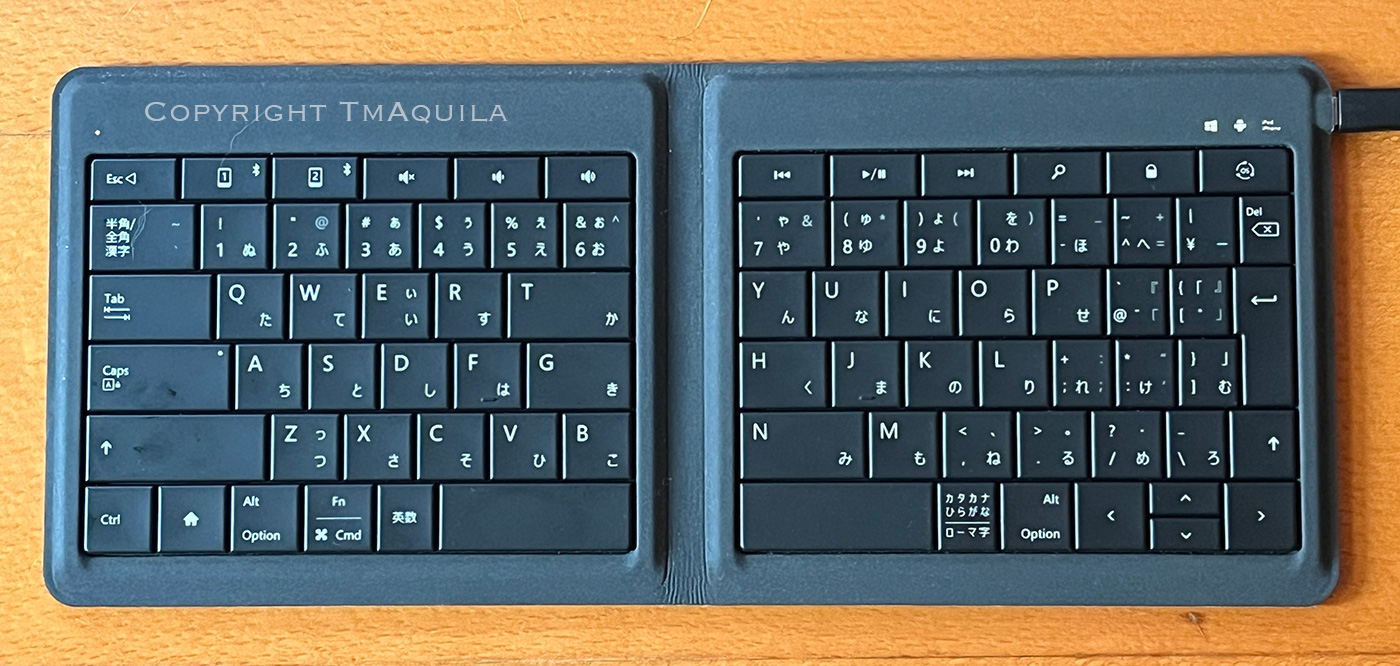

#Nレコ の地図周りをリファクタリング中。iOS版は終わったのでAndroid版に手を出しているが、Kotlinのほうが比較的新しく今どきの書き方なのでこちらは早く終わりそう。今回は先週メジャーバージョン上げた時の残りを片付けている感じ。もちろんUIの改善もあり

#フィールドノートアプリ

周囲から #OMSYSTEM の50-200mmF2.8は買わないのかと聞かれるが、昔みたいに四つ足でも狙っていれば別だが、今の使い方だと望遠端が換算400mm相当では短過ぎて使い道がないのでしばらく様子見