先日、ロシアで撮影された雪の急斜面を必死で登る子グマの映像が、良い意味でも悪い意味でも話題になっていた。

件の映像は世間で話題になる前にすでに観ていたが、映像のアングルや音がカットされている点で、ドローンによる撮影だとすぐに判った。さらに言えば、親グマの行動から明らかにドローンを避けようとしているのがよく判るものでもあった。

良い意味でと言うのは、子グマが親に遅れまいと、何度滑り落ちてもすぐにチャレンジして最後は無事に登りきるという美談の脚本に対してだが、悪い意味に関しては、前述の通りドローンによる意味威嚇が問題視されている点にある。

テレビニュースでは、前者の部分だけを取り上げて、お涙頂戴の感動物語に仕立て上げていたのは言うまでもない。ドローンで撮影するという手法については、そもそも番組制作やニュース報道でマスゴミが上等手段にしているので、そこをとやかく言っても自分たちも同じ穴のムジナだからね。

SNSやネットニュースでは逆にドロハラ..生きものに対するドローンハラスメントだとさ..として批判的な意見が多数寄せられ炎上、それでも結果的にバズったことになっていたのが印象深い。

野生動物を撮るカメラマンがドローンを手にした時、まず真っ先に考えるのは、自分が撮影対象にしている生きものをこれで撮ってみたいという欲求であり、それは動物カメラマンアルアルでもある。

が、ドローンの電源を入れてモーターが回り出した途端、その考えが甘いことにすぐ思い当たる。ドローンの名前の由来でもあるミツバチの羽音を強力にしたような激しいモーター音と、そのプロペラの回転が引き起こす意外に強力なダウンウォッシュ..周辺に巻き起こる風圧..に。

拙者の周辺でも、ドローンを導入してすぐにフィールドで生きものに対し飛ばしてみたが、まだ豆粒程度の大きさなのに、近づいたら速攻で逃げられた的な話には枚挙にいとまがない。

拙者個人では、そんな事態は導入前から簡単に想像がついていたので、そもそも生きものを撮影することに使おうとは思わなかったが、空撮中に排斥目的と思われる猛禽類..ハイタカ・トビ・ノスリで経験あり..が近寄ってきたことがあったため、撮影者の意図したものでなくても、生きものに対し影響が及ぶこともあるのは事実だ。

アフリカのサバンナの草食獣や北極圏のカリブーなど、動物の群れを空撮した映像は昔から普通に撮られているが、それらはヘリコプターやセスナを使い、比較的高空から望遠レンズを使って撮影したものである。つまり、対象となる動物たちから見て脅威とみなされない距離感を保ってのことである。

ドローンの場合はそこまで高度上げられないし、高度が高いということは気流の動きも不安定、しかも望遠レンズで安定して撮影は望めずなので、個人や低コストで運用するドローンには不向きとなり、迫力あるシーンを狙いたいとなれば、必然的にドロハラ行為を引き起こす..ならざるを得ないを含めて..のである。

ちなみに、動物撮影でドローンがもっとも有効的に使われているのは、クジラやシャチなど鯨類の分野だろう。海の中にはドローンの騒音も風圧も届かないのと、彼らもいざとなれば海中深く潜行すればいいので、陸上を逃げ惑うしかすべがない動物とは状況が異なるようだ。

人も生きものも含め、相手が嫌がらないことをしないという道徳的にごく普通の感覚が、ドローンという個人でも手に入れられる武器を手に入れた途端に勘違いというダークサイドに落ちてしまい、欲求が倫理的な判断を超えてしまう事態に落ちる。そして他の第三者に認められたい、褒められたいという欲求を満たすべく、SNSという愚衆の巣窟に公開することで、さらなら負の連鎖に陥るのである。

前述のクマ映像に関して、ドローンで接近して撮らなければクマの親子が危険な斜面を逃げ惑うこともなかったろう。SNSに公開しなければ世の中に知れ渡り炎上することもなかったろう。そしてドローンもSNSもなければ、カメラマンも要らぬ欲に惑わされることもなかったろう。

ドローンは、人に生きものに、有形であれ無形であれ危害を加える恐れのある道具なだけに、節度を持ち適切に運用することが求められる。それを逸脱すれば、規制という名の抑圧されたルールに縛られることになり、結果的に自分たちの首を締めることになるのだから、ダークサイドに落ちることなく心して使って欲しいものだ。

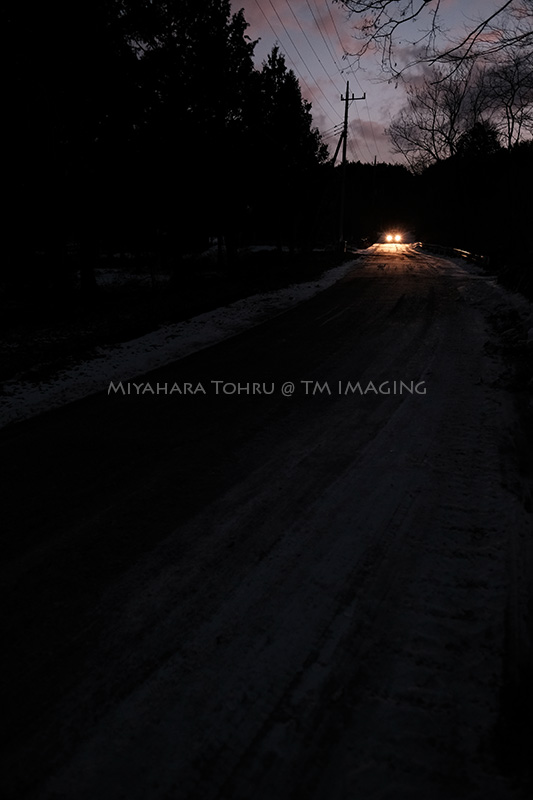

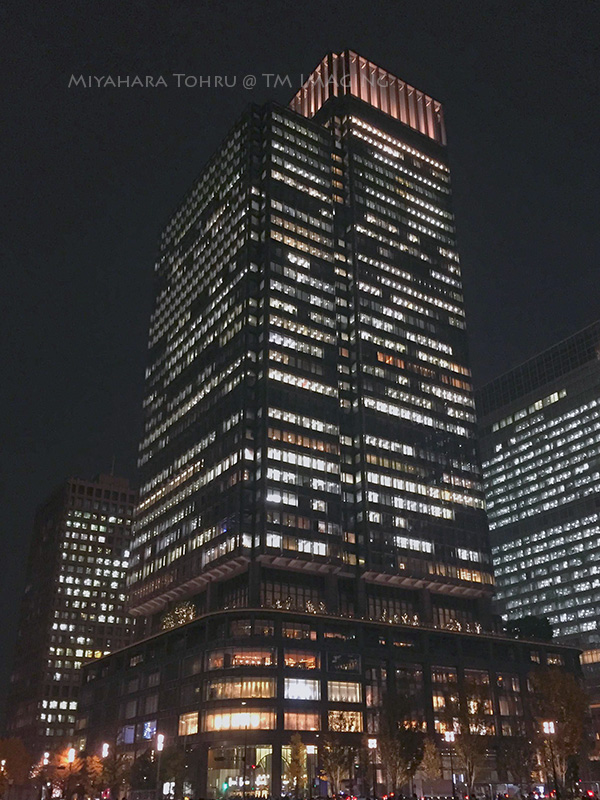

DJI Mavic Pro

この秋の4K空撮映像から静止画を切り出し。直近ではフルサイズミラーレスカメラが話題になり、このブログでもネタで使っているが、一番欲しいのは実はDJIの新型ドローンMAVIC 2 PROである。

空撮で痛切に感じることは、極小センサーによるダイナミックレンジの狭さだ。その点、MAVIC 2 PROはハッセル社製カメラと1インチセンサーを積んでいるので、画質が向上していることが期待できる。

ところで拙者がドローンを使う理由は、なんと言っても鳥の目を持って非日常的な視点を得られることに尽きる。鳥に興味を持ち、天狗様に憧れた時点で生まれた必然的な願いであった。

そしてよもや生きているうちに自分でカメラを飛ばし、その世界を自由に撮影して観ることができるなどと思いもしなかった。つくづく時代が夢に追いついたことに感謝したい。