いにしえのGR

リコーからGR DIGITALの新型が出るらしい。詳しくはないが、今はDIGITALが取れてただのGRと呼ぶのかな?

昔のココログ時代からの常連さんは覚えているかもしれないが、実は拙者は初代GR DIGITALを使っていたことがある。もっと言えば、フイルム時代のGR1sからのユーザーであった。

当時、野外活動中の記録用に使っていたコンデジがリコーのCaplioシリーズで、GR DIGITALはCaplio同様に接写に強く、その流れで使っていたのだが、最近のGRはセンサーがAPS-Cになって画質面ではレンズ交換式とまったく遜色ないらしい。

しかもあの小さな筐体に手ぶれ補正まで入れたと言うから驚きである。この辺りはペンタを抱き込んだ相乗効果ということだろうか。X-Tシリーズに手ぶれ補正を入れられないでいるフジには是非見習ってほしいものだ。

ということで、GRがちょっと気になっているのだが、元々コンデジを使っていた理由は前述の通り野外活動中の記録用であった。今そのポジションにはスマホが収まっている。画質よりは手軽にメモ代わりに使えることを優先しているのだが、記録したそばからクラウドにアップして即バックアップも完了。

記録である以上、日時と位置情報は非常に重要であることは言うまでもないが、コンデジ時代は日時こそEXIFに残っていても、GPSによる位置情報の記録については、メモ帳と紙の地図が別途必要になり、帰ってからの整理は面倒だった。

素材屋を標榜している以上、大抵のケースでレンズ交換式カメラを携行しているし、スマホになってからは撮るだけでデータ収集と整理が完了してしまうのだから、今やコンデジを使う理由が無くなってしまった。

拙者のような輩らにはGRは立ち位置の難しいカメラになってしまったが、ストリートスナップを中心にコアなファンが沢山いるようなので、その点でGRの未来は明るいだろう。

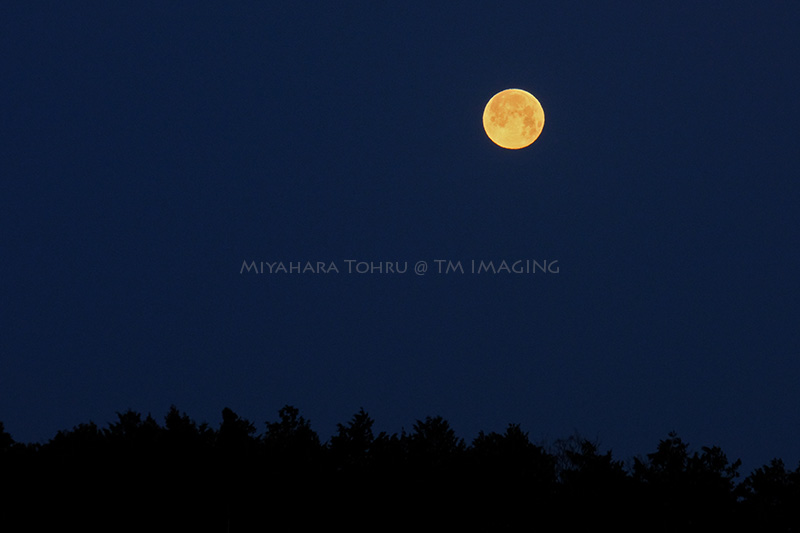

以下はリコー GR1s DATEにPROVIAを詰め、当時ミノルタのフィルムスキャナでスキャンした画像。特にレタッチせず無補正だが、一部パトローネ部分をカットしているので若干トリミングされている。

撮影時期は何れも1997年〜1998年頃で、デジタル一眼レフカメラが登場するのはニコン D1が1999年、キヤノン D30は2000年、そんな時代の話である。

厳冬期に某所で天狗様待ち。コンパクトカメラなので基本はパンフォーカスで撮っていた。写り込んでいる機材はEOS-1n + EF500mm F4.5L、モノボールB1 + ジッツオG1349である。

ここは今は某自然保護団体の関係で賑やかになっているが、この当時は釣り師と山菜採り、それに我々ぐらいしか出入りしていなかった。

晩秋に某所で天狗様待ち。写り込んでいる機材はEOS-3 + EF600mm F4L、モノボールB2 + ジッツオG1348?である。

GR1sは28mmの単焦点レンズで、それは現在のGRにも受け継がれている。広角と言えどF2.8の開放で撮れば、案外背景もぼかすことができる。

観察適地を探して県内の某山系を踏査中、見晴らしの良い稜線上に出て撮影。

当時愛用していたFoxfireのフィッシングベストの胸ポケットからGR1sを取り出して現況を撮影し、個人輸入したGARMIN製GPSで国土地理院の地図にプロットしていた。

テレマークスキーを履いて知床横断道をトレース中。GR1sを使い始めたのは知床在住であった写真の師匠の影響である。

秋に某所で天狗様待ち。この手の細かい背景もしっかり解像していて、レンズの素性の良さが光る。

それにしても、自分でも驚くがこの頃は若くてまだ体力もあったので、これだけの機材を背負って山の上に上がっていたようだ。600mmが載っているのがアルミ製ジッツオ5型(型不明)というのが泣けるw