GH6は当初は見送る算段だったと以前書いた。その懸念理由は主に2点。

一つはマイクロフォーサーズらしからぬその大きさと重さで、同様に大きいG9PROと比較しても若干サイズが大きくなっており、35mmフルサイズのα1よりも大きい。重さに至ってはG9よりも160g以上重く、35mmフルサイズのEOS R5よりも重い。

この手の話は数値だけだと文字通り大きく重くなっているのは事実だが、実際はグリップを握った際の感触とバランスでかなり変わってくるので、GH6の実物を握った限りでは思っていたほどではないかな。と言いつつ、それはあくまでGFX100Sに比べれば相当には軽く小さいというだけであって、ED12-100あたりを付けて片手で保持するには重いとは思う。

Sシリーズを見ていればわかるが、パナはソニーとは設計思想が明確に異なるので、何でもかんでも小さくすれば良いというふうには考えおらず、使い勝手や放熱効果などを犠牲にしてまでマイクロフォーサーズという理由で小さく設計する気はさらさらないと言ったところだろう。

GH6が大きく..正確には分厚くなった..重くなった理由は、5.7K動画を無制限ノンストップで収録し続けるために、その放熱効果を狙った冷却用のファンの搭載なのは間違いない。

OM SYSTEM OM-1 / M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO

S1Hではお馴染みの放熱用のスリット。内部の温度上昇時に回るファンはその奥に配置されている。

個人的に長時間収録することは稀なので、真夏でもない限りファンのお世話にはならないと思っているが、こればかりはその状態にならないと何とも言えないので、保険の意味でもあるとないの差は大きい。

こういったある種古典的な手法..暑ければ扇風機を回す的なw..であっても確実性の高い仕様を実装できるのがパナであり、たとえ民生機であっても手を抜くことがない。残念だがこの手の質実剛健な発想がソニーやキヤノンにはない。

この冷却用ファンに関係して、パナは動画撮影を想定して以前から背面モニターはバリアングル型を採用している。バリアングル型は自撮り用途でも使えるので、ユーチューバーな人たちにも好まれるのは周知の通りだ。

ただ、横に展開した時点でHDMIなどケーブル類と干渉するのが問題だったので、そのためにわざわざ外付けモニターを使う向きもあったのだが、冷却用ファンの厚み分だけ背面モニターが後ろにずれた上に、S1H同様にチルト機構まで組み込んできたため、横方向に展開してもケーブル類との干渉がなくなったのは地味にありがたい。

OM SYSTEM OM-1 / M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro

二つ目は動画のEXテレコンが無くなったこと。で、これは結論から言うと拙者の勘違い..と言うか情報不足だな..だったので懸念でもなんでもなかったのだけどね。

GH2以来、望遠野郎がパナのマイクロフォーサーズ機を使う最大の理由がこのEXテレコンの存在である。いわゆるテレコンバーターの類ではあるが、光学的に焦点距離を伸ばすのではなく、センサーの中央部分をクロップする仕様のため、ノイズ処理など除けば理論上は画質劣化がないという利点がある。

他社ではクロップした上で画素補完して解像度を疑似的に上げる仕様が散見されるが、そのやり方は少なからず画質劣化を伴うことになるので、クロップして画素数が減ってもそのままにしてもらったほうが後処理で何とでもなるので都合が良く、それが動画なら尚更である。

画素数の関係で4K撮影時にEXテレコンが使えないのでGH5sを見送ったのと同様、GH6どころから以降のGHシリーズでEXテレコンが無くなる可能性があるのかと残念に考えていたのだが、実はEXテレコンという名称がなくなっただけで、相当の機能が別の名前で用意されていたことに、事前にPDFマニュアルをダウンロードして読んでみて気がついたのである。

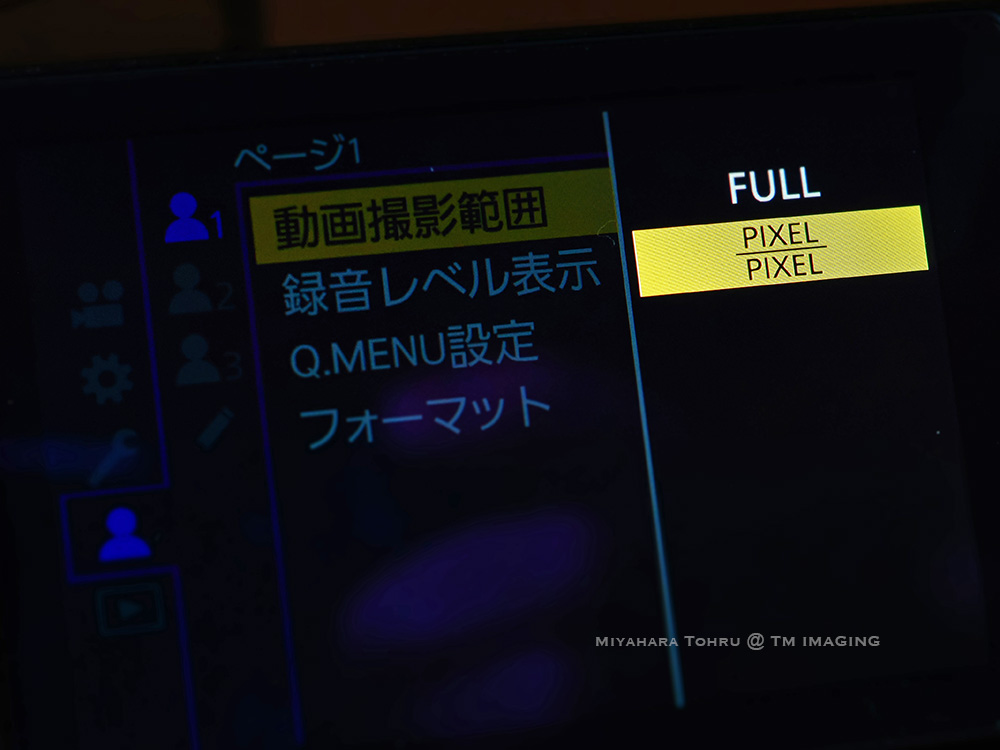

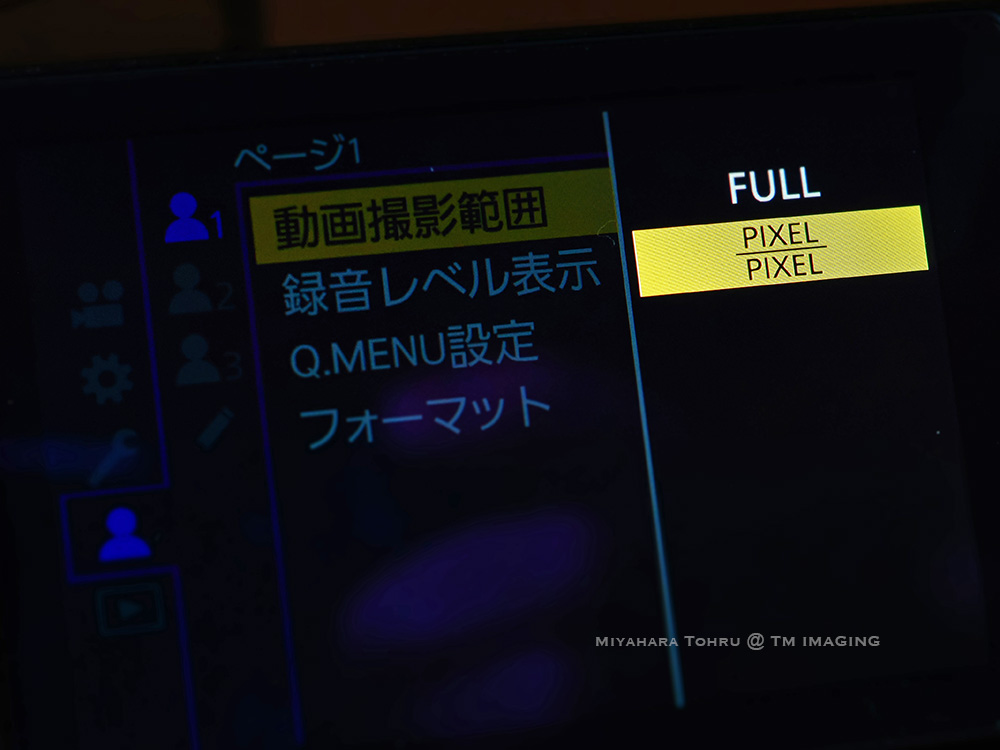

それが「動画撮影範囲」で選択できる「FULL」と「PIXEL/PIXEL」で、後者の「PIXEL/PIXEL」がその相当機能である。

PIXEL/PIXELはセンサーの1ピクセルを動画の1ピクセルとして記録するため、GH6の5.7Kセンサーだと4Kの場合は理論上は1.4〜1.5倍相当にクロップされる..公式にどこにも明示されていないのは不思議..ことになる。これは実機で確認してもそんな感じで間違いなかったので一安心。

と言うことで、GH6は重さの問題を除けば当方の使いかたでは懸念は払拭されているという話である。