桜もそろそろ開花

シジュウカラの警戒声が響くその刹那に林にハイタカが突っ込むのを目撃。早朝の防風林は通りがかりのツグミも入り混じって右往左往の大騒ぎ。ハイタカ雄はすぐに手ぶらで出て来て飛び去って行った

それにしても今週はしばらく遠征していたがツグミの北帰行はまだ続いているな。そのうち桜が咲きそう

#赤城高原

#生物季節観測

ハイタカは雄の成鳥。うちの近所ではハイタカの営巣を確認していないがもう少し標高上がった国有林では可能性あるな

#赤城高原

雪国でさくら九分咲き。おはようございます

#桜見頃

#ソメイヨシノ

#LUMIX

庭のソメイヨシノは遠征中に開花するかと思っていたけどまだだった。この週末は気温高いらしいので明日の午後辺りに開花と予想

#赤城高原

#生物季節観測

X-H2Sに新ファーム。動画REC時の赤枠表示とか今頃かよって思いつつも取り敢えずアップはしておく。昨年暮れからX-H2・GFX共々防湿庫の肥やしと化しているがレギュラー復帰するかどうかは今のところ微妙…

#fujifilm_xseries

しばらく留守にしているとネコ様の圧が強くて困る。キーボードが操作し辛いんですけど…

#猫がいる生活

#個人開発

学歴詐称とか経歴詐称とか皆んな見栄の張り過ぎ。SNS時代になって余計にそう感じる。あと盛り過ぎた見た目ね。小生なんて学はないしフリーの自営業者なんでキャリアもないしそもそも詐称するものがない

#何か見た

Xも大概だがFacebookなんぞに入れ込んでる奴の気がしれん

#何か見た

#個人開発 の合間に冬の間に選定して放置してあった枝を短く伐るなど庭仕事に従事。陽だまりを飛び回るキタテハなど横目についでにスタッドレスタイヤもノーマルに換装。いやまさに春だね

#赤城高原

#OMSYSTEM

OM-1MarkIIにも新ファーム来ていた。初めてアプリ(OI.Share)からアップしてみたが取り敢えず無事終了。本体の更新とユーザー設定のロードが別々に行われるのは相変わらず危うい。できれば同じシーケンスで済ませてほしいね。あとOffだったタッチパネル設定がOnになっていたのは不具合?

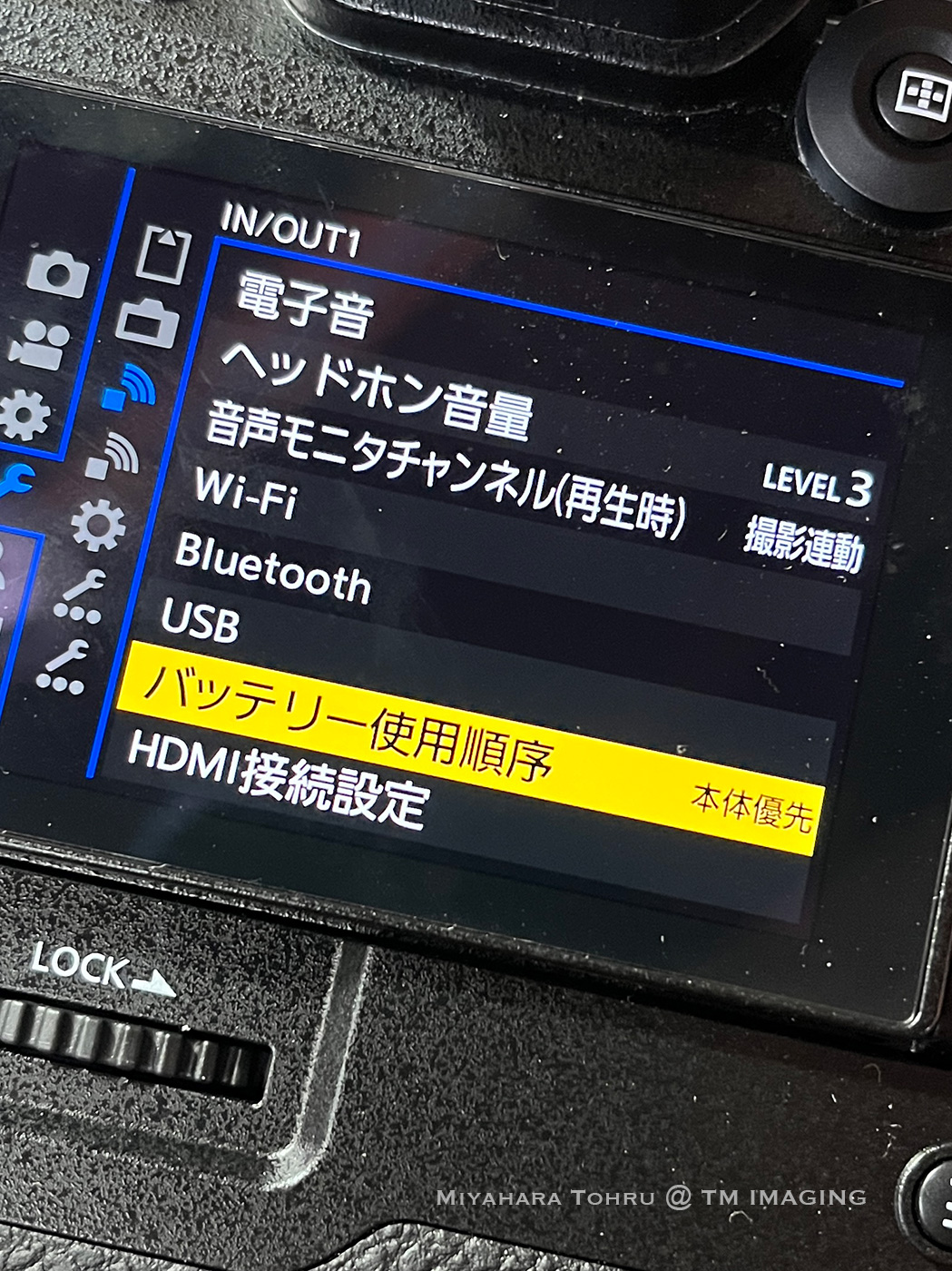

アプリに登録できるカメラが1台のみという問題はこのファームアップに絡んでくる。登録されたカメラしかアプリ内からは更新できないので複数台の場合は一旦削除して登録し直すという手間が必要で面倒。何度も書くが #fujifilm_xseries のXAppのように複数台の管理と接続を可能にして欲しい

#OMSYSTEM

ええ?トップが大谷のニュース?裏金問題とか共同親権とか都知事経歴詐称とかどこ行っちゃったんだ?

#何か見た

カメラ付き携帯か。プロジェクトXは良いんだがどうにもニュースがダメ。一体どっち向いて報道してんだか

#NHKお前のことだ

最初に使った携帯電話はNTTドコモのアナログムーバだったな。当時はまだ東は仙台、西は広島辺りまでしか繋がらなかったと記憶。カメラ付きはFOMAのiモードでN502?だったような

#プロジェクトX