写真に絶対的評価などない

一言で写真を評価すると言うが、実はそこには「誰もが共感し納得できる定量的な指標」など存在しないのである。

プロと呼ばれる写真家A氏の作品があったとして、第三者に「良い写真ですね!」と評価されるとき、それは間違いなく「A氏が撮った作品」というフィルタを通しての評価となり、第三者がA氏のファンであれば尚のことそのフィルタ効果が強くなる。

つまり作品そのものの良し悪しの評価の前に、誰が撮ったかが重要なファクタになるということで、それ自体は人が常にどこかのグループに属していたい..心とか思いの拠り所だな..という願望の延長にあると見ていいだろう。あばたもえくぼという心理状態などまさにそれな、である。

この辺りはお気に入りのアーティストのファンクラブ的なものを想像すればわかりやすいかな。SNSで異様なまでにフォロワーの数を求めたり競ったりするのもまったく同じ心理だろう。

もちろん音楽や美術と同じで、自分の作品を発表してその評価を沢山得たいとすればファンを増やすことは大事なので、その事自体は何の問題もない。ただ、決して「作品自体の良し悪しを絶対的に現すものではない」ことは理解しておいたほうが良いかも。

ではフォトコンテストでの評価はどうだろうか。どちらかと言うとフォトコンはアマチュアカメラマン..世間では無名の意味で..が応募して競い合う場なので、「誰が撮ったか」という評価軸は存在しない。まさしく作品だけの良し悪しで評価が決まることになる。

だが、フォトコンの多くは評価者にプロの写真家やカメラマンを登用するので、実は選ぶ側の主観、つまり選者の好みに大きく左右されるという落とし穴があるのだ。

もちろん選者は写真で生計を立てている人たちなので、ある程度の技術を評価点として良し悪しを決定しているはずだが、そこはやはり人なので、自身の持つ理想や経験則にどうしても引っ張られる傾向が強いのは否めないのだ。

つまりフォトコンテストで賞を取りたければ、「誰もが共感し納得できる定量的な指標」を目指すのではなく、「選者の好みに則った作品」で応募すべきであり、それでトップを取ったからと言って、これまた「作品自体の良し悪しを絶対的に現すものではない」ということは理解すべきだ。

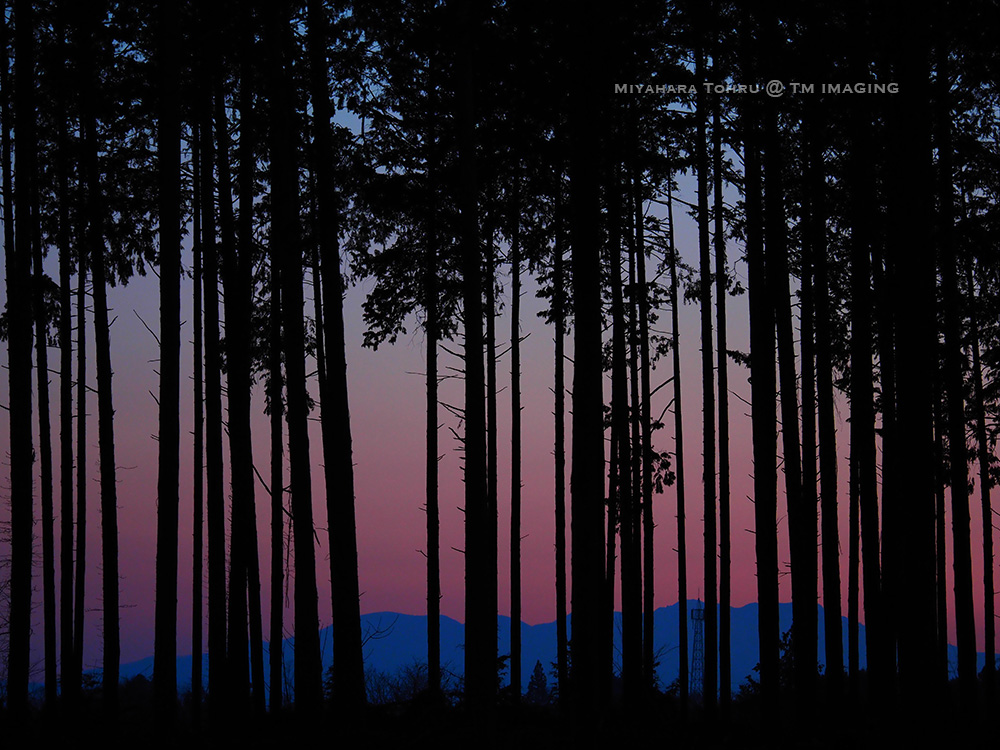

この時期はシカもキツネも見かけない。

鳥は巣立ち雛がもう自由に動き回っているので数はそこそこいるが、木々が繁茂していて姿はほとんど見かけない。

これから秋口までしばらくは、近所の森で野生の生きものに出会うのは難しい端境期といったところだな。