Win10更新

以前にも書いたが、業務使用のPCの場合は簡単に最新バージョンのOSを導入する訳にはいかない。さすがにスキャナーなど周辺機器もUSBに変わり、以前ほど神経質ではなくなったが、IT系サービス従事者としては新しいソフトウエアというものは腫れものを扱う気分なのである。

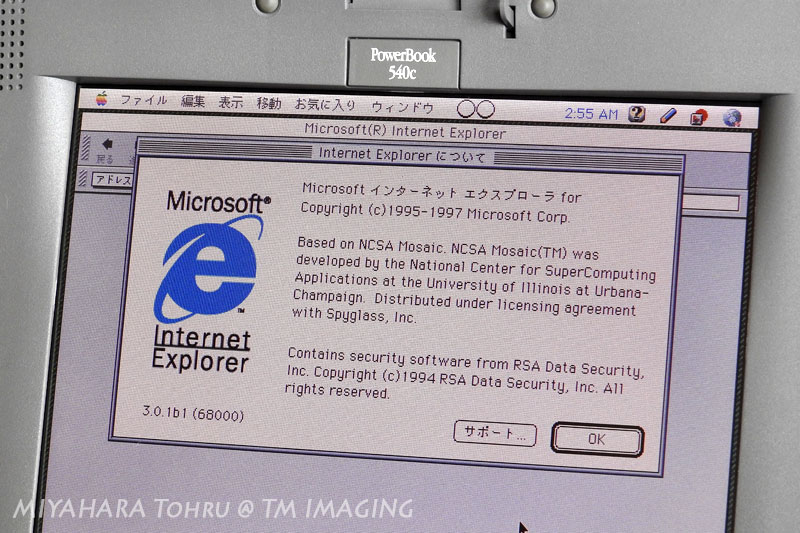

できれば可能な限りトレンドは最後尾に並びたいのだが、Web系の案件に対し、Windows10に関しては悪名高きIEから標準ブラウザの座を取って代わったEdgeでの動作確認が必要となったため、致し方なく1台だけWin10に更新してみた。

うちはすでにWin専用機は7がインストールされたノートPCの1台だけで、それはとある事情から10には更新できない。そこで普段モバイルに使っているMBAのVMware Fusion内の8.1を10に更新することにした。が、当のFusion6に現れる10へのアップグレード予約画面では、仮想グラフィックドライバの問題か何かで10は実行できない旨のメッセージが表示され、一向に解決される気配がない。ちなみにParallelsのほうは一つ前のバージョン10でも問題ないようだ。

(2015年9月3日訂正 よく見たらParallels 10.2.2 でも同様にアウトであった)

ここ一ヶ月ほど様子を見ていたが、仕事仲間から専用サイトでISOイメージを落としてきて自分でアップデートすれば出来そうだと情報を得たので早速実行、結果から言うとあっさり完了した。補足すると、やはり仮想グラフィックドライバに問題があるようで、最後にFusionが止まってしまう..モニターがブラックアウトしているので動作は不明..ので、頃合いを見計らって強制終了して再起動すると、そのままWin10が起動されたのである。一応、起動後にVMware Toolsを再インストールする必要があった..そうしないとMBA側の共有フォルダを再接続できない..ことも補足しておく。

ここ数日、チマチマと色々テストしてみているが、8.1の時にインストールされていたアプリケーション..例えばOffice2010など..はすべて動作している。当初一番問題視していた、サーバー接続用のターミナルアプリも問題なく動作し、これならモバイル用途でも大丈夫との感触だ。新規のインストールでは提供されない動画再生プレーヤーも、アップグレードだとWindows Media Playerがそのまま引き継がれているのはありがたい。もう使うことはないが、糞IEが残っているのも検証用には助かる。

インターフェイスは巷で言われている通り、8や8.1に比べていくぶん7寄りになっているため、昔のWindowsライクで使える。もちろんタッチインターフェイスでも使用でき、デスクトップが勝手に切り替わることもないので、恐らく過去のバージョン中ではもっとも洗練されているのではないかと思う。

業務での使用を考えるとアプリケーションの動作確認は必須だが、ドライバなどが揃うのは時間の問題なので、パーソナルユースなら無償の内にアップグレードしたほうが懸命だろう。