少しづつ秋の気配

先日お盆なのに暑いと書いたばかりだが、打って変わって今朝は涼しいを通り越して寒くて目が覚めた。昨晩寝る前に予感がして薄い羽毛布団にしておいて正解である。

終日北風が吹いていたせいもあるが、日中も晴れていたものの実に過ごしやすい晩夏の1日だった。

一昨日辺りからオナガの若鳥が群れでやって来て、入れ替わりヤマボウシの実をついばんでいく。まだ熟しきってはないのだが、そんな人の味覚の都合などお構いなしといったところだ。

そして北海道大雪の黒岳では、観測史上最速で初雪が降ったという知らせも入り、ボチボチ山の方では秋の便りが散見される季節になってきたかな。

旧赤城村や南面の旧粕川村、それに東の旧黒保根村辺りだと、傾斜を利用した棚田が見られる。まあ棚田と言ってもカメラマンが好むような風情のある古いものではないが。

ただ、同じ赤城山麓でも赤城高原周辺は水の確保が難しいので水田がない..同じ村内でも利根川や片品川沿いなら田んぼはある..ため、Project AKGの一環で定期的に足を運んでいる。

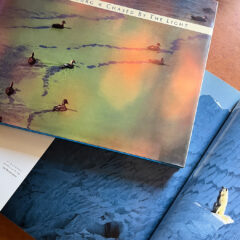

写真は勝保沢近くの鈴ヶ岳を望む水田で、さすがにまだ稲穂は青々しているが、ここが黄金色になるのももうすぐだ。