フリーランスにGWは関係ないと書いたが、そうは言っても世間様から仕事を頂いている身であることに変わりはないので、連休が明けると同時に業務開始になるのはこれ世の定め。

性急な季節の進み具合からしても、ようやく静けさの戻ったフィールドに出たいのは山々だが、今日は我慢の一日である。まあ天候優れず雨模様であることがせめてもの救いかな。

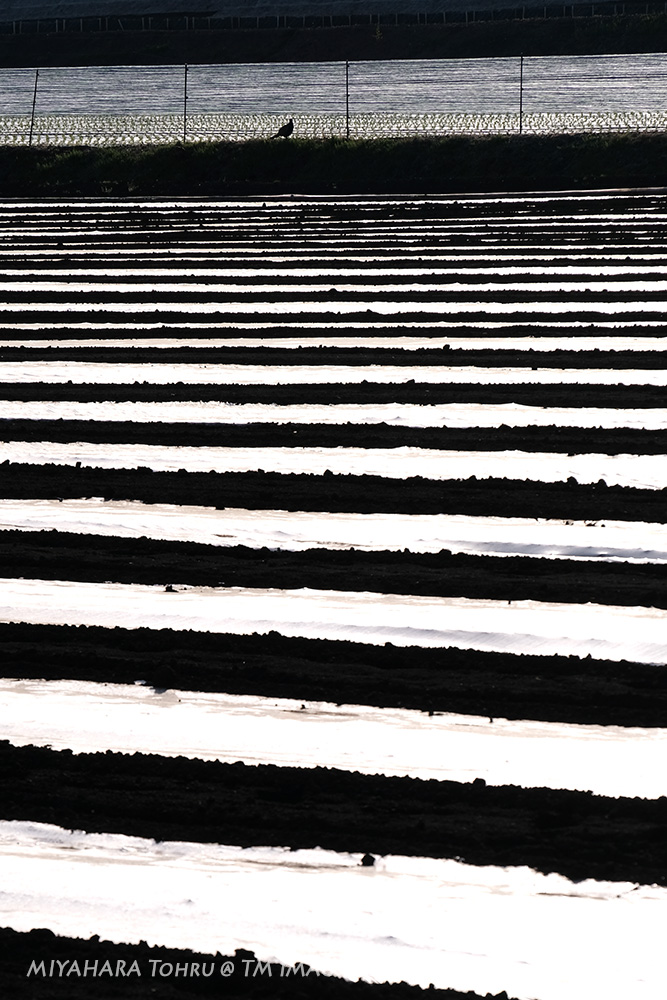

ということで、連休前に撮影した新緑の景色をまとめてアップしておこう。

FUJIFILM X-H1 / XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR / Velvia

FUJIFILM X-T2 / XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR / Velvia

FUJIFILM X-H1 / XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR(左)/ XF16-55mm F2.8 R LM WR(右) / Velvia

FUJIFILM X-T2 / XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR / Velvia

FUJIFILM X-T2 / XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR / Velvia

各カメラメーカーにはそのメーカーのブランドを背負った銘レンズが存在するものだが、中でも絞りF2.8通しで16mm〜200mmをカバーする広角・標準・望遠ズームの3つを合わせて大三元と呼ばれている。

フジのXFレンズの場合は広角ズームにF2.8がないものの、赤バッジの付いたXF16-55とXF50-140がそれに該当し、この2本にXF10-24..これはF4通しで赤バッジではない..を加えれば大抵の場面に対して網羅できることになる。

XF16-55とXF50-140は、それぞれがフルサイズ換算で24-82と75-210に該当するが、絞り開放からすでに実用的になる非常に優秀なレンズで、この2本だけでもXシリーズを使う動機づけとなるに値する。これはフルサイズのレンズでは考えられないことで、以前メインで使っていた某C社の大三元でも、2段程度は絞り込まないと周辺部は見られたものではなかった。

特にXF16-55に関して、X-H1になってIBISが付いたため..XF16-55には手ブレ補正が付いていない..に大いに手持ち撮影の領域が広がって、その性能と相まってXフォトグラファーたちには重ねて評価が高まっている。

単焦点レンズの評価が高いXFレンズだが、実はズームレンズの性能が抜きん出ており、何よりその性能に見合わず値段が安いと来ているから、コストパフォーマンスにも優れているのである。

ちなみにフジからもXF8-16というF2.8広角ズームのラインナップがすでにアナウンスされており、恐らくこの秋までに登場すると思われる。F4に抑えられたXF10-24も設計に無理がないため、寄れる上にこれまた開放から使える良いレンズだが、セールス的にはやはりF2.8通しで大三元を謳う必要があるので、フジとしてもそこは外せないのだろう。

個人的にはあまり広角域は使わないので、小型軽量なXF10-24で特に不満も問題もないが、フィッシュアイ系を除いて過去に使ったことがある最広角は14mm..某C社のEF14mm F2.8L..なので、フルサイズ換算で超広角12mmの世界というのは一度見てみたいね。