先だって「9月に注文入れたのに未だに納品されない国産のメーカー製品」と書いたが、それは9月に発売されたオリンパスのED100-400ISのことである。

ズームレンジが丸かぶりのパナライカ100-400があるので当初はその気はなかったが、気が変わってちょっと試してみるかと注文入れたところ、注文過多で納期未定のままが続いていたのが先週辺りまでの話。

でようやく納期のお知らせが入ったと思ったらなんとこの年末ギリギリとなって、まあすぐに必要なものでもないので気長に待つかと思ったら、キャンセルでも入ったのか突然先日納品されてきた次第。

それでも発売済みで納品に2ヶ月待ちなんてレンズでは初めてのことだが、注文が殺到したのか元々数作ってないのか分からないが、まずは新生オリンパスも取り敢えずホッとしているのではないだろうか。

ま、中身はシ◯マのライトバズーカっぽいので、何となくOEM生産のほうが追いついてなかっただけかもしれないが。

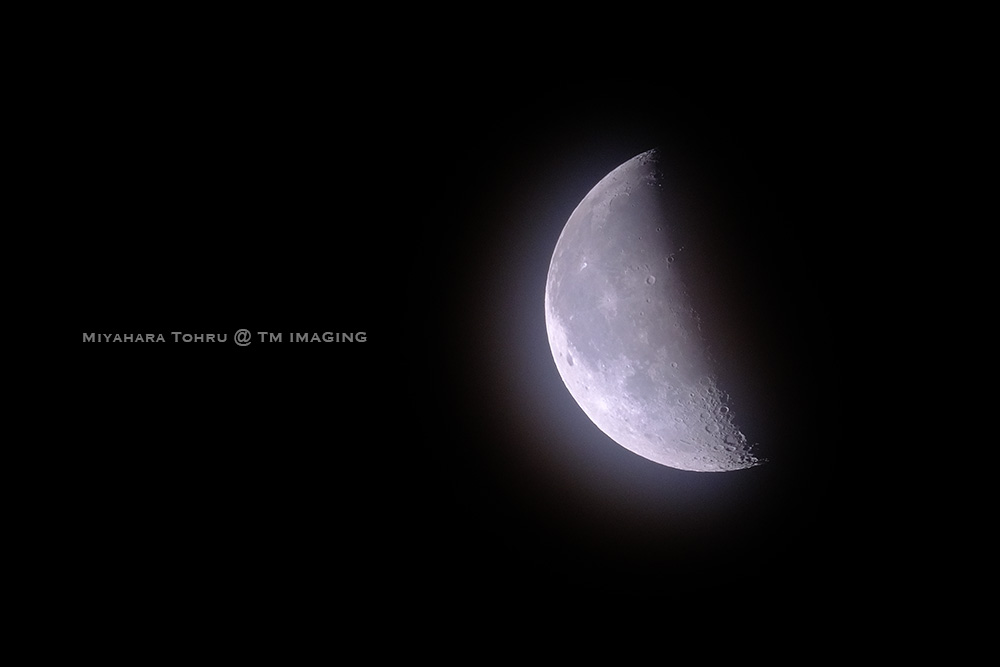

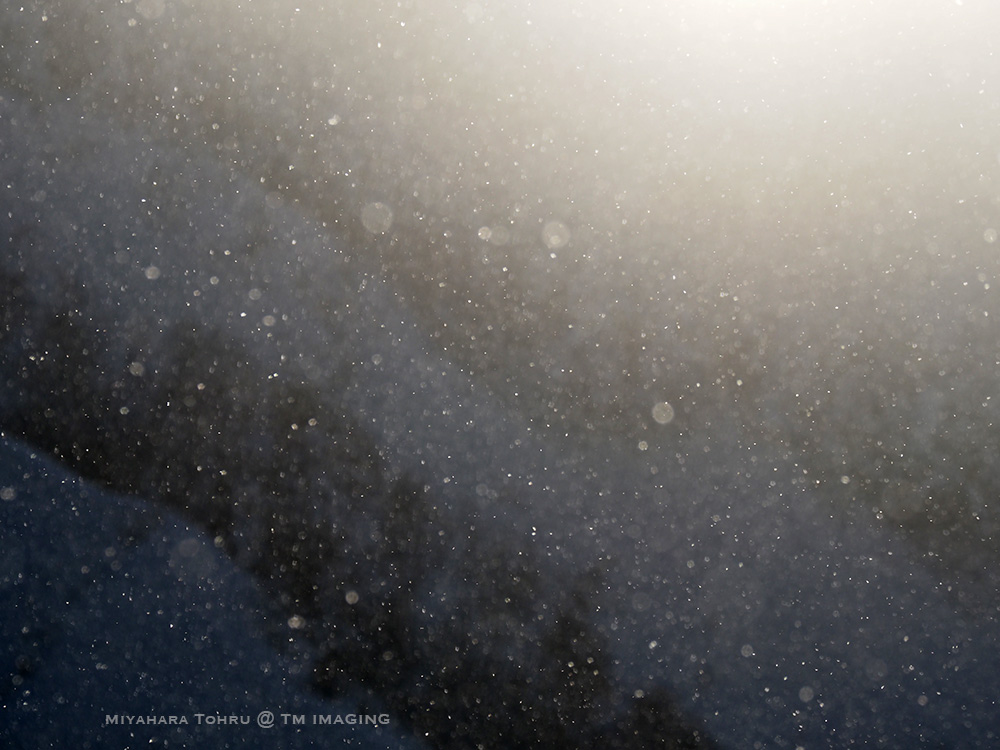

OM-D E-M1X / M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS + MC-20

連休中はプレ大掃除で丸2日unboxingできずに放置していたが、昨晩風呂から上がると月齢8日の半月が天頂付近に差し掛かっていたので、テストには丁度良いとばかりに試し撮り。

スペック的にパナライカ100-400と丸かぶりと書いたが、ED100-400ISはテレコンが使える点が決定的に異なる。パナライカは発売時にまだテレコンが無かったせいか非対応なのである。

ただでさえ35mm版換算で200-800mm相当の超望遠ズームとなるが、テレコンを使うことで1.4倍なら280-1120mm、2倍なら400-1600mmというさらに超の付く超望遠ズームとなるので、面白い使い方ができそうだと考えた次第だ。

ED100-400ISはPRO仕様ではない割とお手頃価格なこともあって、他のPROレンズに比べてややプアな部分がある。例えば手ブレ補正がオリンパスご自慢のIBISとシンクロしないので、メーカー公証で約3段分というやや見劣りする仕様だったりする。

それでも窓枠に寄りかかって姿勢をしっかり保てば、換算1600mmの手持ち撮影もそんなに歩留まり悪くもなく可能であることは分かった。

実際のところ1600mmの手持ち撮影など条件次第なところもあって未知数ではあるが、できるかできないかの差は大きいと言ってよいだろう。