うちの親、特に親父の方は旅行好きであった。正確には車の運転が好きで、それが高じて観光バスの運転手をやっていたほど。

50〜60年代のまだマイカーブーム前、当時の職業としては観光バスの運転手は花形だったようだ。かなり日本全国津々浦々を長距離勤務して荒稼ぎして、家を2軒建てながら脱サラして食料品店を始めた経歴がある。

盆と正月には店を3〜4日閉めて旅行に行くのが恒例であったのだが、当時の我が家にカメラが無かったため、そのほとんどの記録映像が残されていない。そしてそれは同時に拙者個人の子供の頃の写真がほとんど残っていないことの理由でもある。

まあいつの時代も写真好きのオヤジが隣近所にはいたので、意外に節目節目の写真はあるのだが、家にカメラが無かったため旅行に行った際の写真はないのだ。

ヨンメリスカイランを筆頭に、2年も経たずに車を乗り継ぎ、常に商売用の車を含め2台はあったので、いくら当時高いとは言ってもカメラの1台も買えないことはなかったと思われ、恐らく思い出を記録に残すという概念を持ち合わせてなかったのだろう。

そんな状況にあったものの、ヨンメリを買った頃に我が家に初めてやって来たカメラが富士フイルムのフジカデートであった。

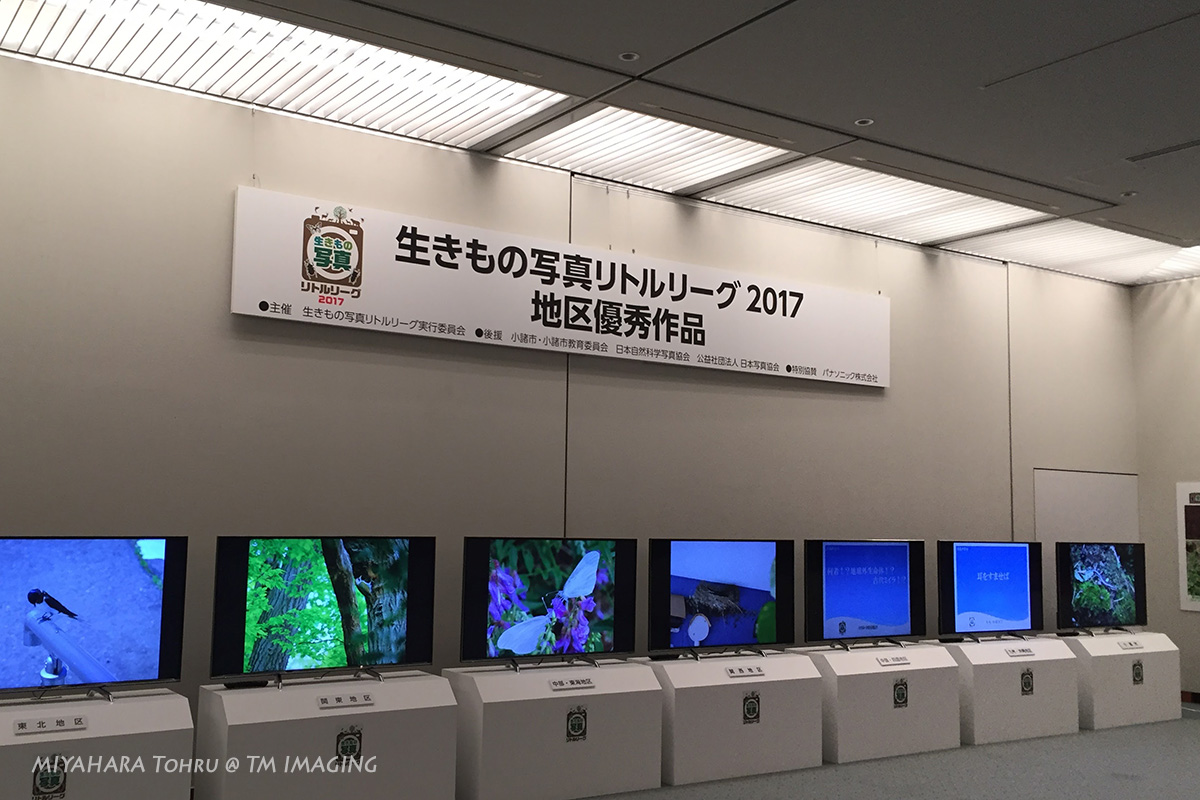

写真は東京ミッドタウンにあるフジフイルムスクエアの展示で見つけたもの。昭和50年とあるので、うちに来た時期と一致している。

拙者もこの頃はまったく写真に興味がなかったので、果たして何本ぐらいのロールを通したか定かではないが、結果だけ見るとやはりその頃の写真が沢山残っているわけではないので、何らかの付き合いとかそんな理由で買っただけだったのかもしれない。

高校時代以降、写真撮影を趣味にしてからカメラはキヤノン一筋..でもなく仕事で一時期ニコンも併用していたけどw..であったが、人生に登場した最初のカメラは富士フイルム製だったわけである。

それが図らずも再び富士フイルム製のカメラがメインとなってきているのだから、人生とはなかなかに面白いものだと思わざるをえない。もちろんC社の使用をやめたわけではないが、今のC社に率先して貢ぐ気はまったく起きないのも事実だ。

さて、人生を終える頃、果たして手元に残っているのはどこメーカーのカメラだろうか。まずは実家に行って件のフジカデートでも探してこよう。