食欲の秋

所用で長野へ出掛けてきた。北信といえばリンゴの産地で有名だが、早生のふじだろうか、早々とリンゴ狩りが始まっている農園が目についた。平地..といっても長野市周辺で400m前後あるが..では稲刈りも始まっていて、初秋の気配が十分感じられた。

北信、特に小布施周辺は栗が特産である。我が赤城高原でも栗は今年も豊作であるが、はぜるのはもう少し先になるので、小布施に立ち寄って噂の栗菓子をいただいてきた。

小布施に来ないと食べられない栗菓子、その名も朱雀。採れたての新鮮な栗を蒸して裏ごしし、無添加砂糖不使用の栗あんに盛ってあるのが特徴。例年並ばないと食べられないのだが、今年は平日にチャレンジしてみた。ショートケーキ言えばモンブラン以外ないというほどこの系統が好みなので、実に幸せなのである(笑)。

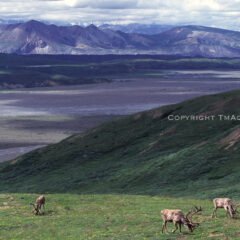

帰りは志賀高原を経由して草津に降りた。北海道の大雪が例年より9日も早い初雪だったと伝え聞いたが、志賀はところどころ色づき始めていた程度で、渋峠付近でもまだ本格的な紅葉には少し早い。芳ヶ平も草もみじが始まったばかりである。ちなみに、この夏の火山性地震の影響を引きずってか、草津の湯釜周辺は未だに立入禁止である。

ついでに草津の湯畑前に最近出来た御座之湯に立ち寄る。連休明けとあってさすがの草津も人はまばらで、内湯は貸切状態であった。入浴中に地震があって結構揺れたのには驚いたが(苦笑)、いつ入ってもやはり草津の湯は良い。