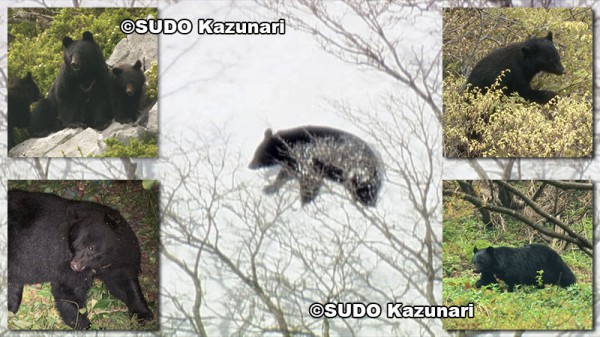

DVD『ツキノワグマ』

クマと聞いてその名を知らない者はいないだろう。

日本国内にはツキノワグマとエゾヒグマの2種が生息しているが、本州以南でクマといえばツキノワグマを指し、北海道ならそれはヒグマのことを指す。それほどにクマは一般名詞化している生きものである。

テディベアやくまのプーさんなど愛くるしいイメージの一方で、山菜採りやきのこ狩りシーズンを中心に毎年のように起きるクマとの遭遇事故による凶暴なイメージ。クマは身勝手な人の思い込みによって、両極端なイメージを植え付けられた稀有な動物でもある。

ホッキョクグマや、北米アラスカ州の沿岸部に生息する一部のクマを除けば、クマの食性は植物食の強い雑食である。春ならば芽吹いたばかりの柔らかい若芽を、初夏にはフキなど草本類を、夏にはヤマザクラの実に代表される漿果類(ベリー類)、そして冬ごもり前の秋には脂質の多いどんぐりなど堅果類を好んで食べる。

日本でも北海道のヒグマ(ホッキョクグマはヒグマの近縁種だ)がエゾシカなどを襲う例は散見されるが、ツキノワグマに関して言えば、動物性たんぱく質の補給源のそのほとんどは、アリや甲虫類の幼虫、それに動物の死体に限られると言われていて、恐らくその見立ては大筋では間違ってはいない。

ところが、滋賀在住の動物写真家 須藤一成氏は、その考え方を見事にひっくり返すクマの映像を撮ることに成功したのだ。そう、ツキノワグマが積極的に他の動物をつけ狙い、そして捕獲するといういわゆるハンティングシーンである。もちろんシチュエーションはかなり限定的ものではあるものの、それはまるでサバンナでヌーやガゼルの子供を襲うライオンやチーターのごときシーンなのである。

撮影者である須藤氏自身もブックレットで語っているが、映像に記録された捕食とそれにまつわる一連の行動は、偶然に起きたことではなく、恐らくクマが本来持っているであろう狩猟者としての本能のようなものが、環境に適合して発動しているのだと思われる。チャンスさえあれば、その強力なパワーを持ってして、いつでも獲物を狩ることができるという潜在能力を示しているのだ。

何はともあれ、まずはツキノワグマが生きた獲物を狩るというこの事実を、本作品で是非ともご覧頂きたい。もちろんこの映像をもってして、だからツキノワグマはやっぱり肉食獣である、などと声を大にして言うつもりはない。すでに述べたようにおおよそ大半のクマは、大雑把に言えば葉っぱと木の実を主食とする雑食な生きものなのである。

ただ、生息地の環境とそこに住む動物相(とその動物たちの生活リズム)にある種の条件が揃うことで、他の生きものを捕食して命をつなぐという、その生きものが内包する本来の生態を垣間見せることがあるということに外ならないのだろう。

■音楽:小松正史

本作ツキノワグマの舞台となった伊吹山地。その豊かな自然と野生の営みの背景に流れるピアノソロ。森を吹き抜ける風やせせらぎの音など、自然環境音にしっくりとそして力強く沁みわたる美しい旋律が、観るものそして聴くものの心に響く。

本作の音楽は、環境音楽家である京都精華大学人文学部教授の小松正史氏協力のもと、同氏著作のCDアルバム『コヨミウタ』『Innocence』収録作品より構成されている。