フォトショ事情

商業分野に限れば、印刷でもWebでも画像を撮ったまま使用することはあり得ない。現在目にすることのできるあらゆるコマーシャルなイメージ、例えば本屋に並んでいる雑誌や写真集、駅前に貼ってあるチラシやポスター、テレビに流れる映像やポップなど、レタッチされていない画像や映像などどこにもない。ほぼ100%に近いところで、人の手による後処理が加わっていると言っても過言ではない。

そんな画像編集用途に用いられる、まさに元祖的なツールがAdobe Photoshop(通称フォトショ)である。そのPhotoshopの1.0がMacintosh向けにリリース(1990年)されてから今年で25週年。その記念イベントが先日開催され、Photoshopの生みの親であるトーマス・ノール氏が来日して記念講演を行った。

画像処理系のエンジニアや出版・印刷関係、それにカメラマンでPhotoshopを知らない人はいないと思うが、かく言う私も商売上欠かすことができない、画像編集ツールの定番の一つである。現在は販売形態がクラウドに変わったため、表立ったバージョンを意識することはなくなった..常に最新に更新されるので..が、最新はCCの14.0となる。

高価なPhotoshopでなくても、フリーウエアのGIMPのように同等の機能を備えるツールはあるのだが、商売上IllustratorやInDesign、PremiereにAfter Effects、それにDreamweaverなど他の一連のツールも必要となるため、Adobe税の納付は欠かせないのである。各ツールの出来不出来はともかく、Adobe自体は昔から商売方法もサポートも最低でできれば付き合いたくないのだが、何れのツールもクライアントとの絡みもあって、なかなか使わないとは言えない辺りがもどかしい(苦笑)。

カメラメーカーが自社の製品に、RAW現像を主とした画像編集も可能なツールを無料で付属させるのが当たり前の昨今、わざわざサードパーティ製の画像編集ツールを使う意味があるのかと問われれば、一般的には必要ないケースのほうが多いと思うが、かゆいところに手が届かない的なあとちょっとが足らないのがカメラメーカーのツールなのである。Photoshopでなければならない理由は主には前述の通りだが、2.5の頃から使っていてコマンド等を使い慣れているというのが、まあ妥当な理由だろうか。

ちなみにAdobeからは、LightroomというPhotoshopから写真専用..あえて画像とは言わない..の機能を切出し、さらに写真管理まで行えるまさに写真愛好家向けのツールもリリースされている。その発想も使用用途もよく考えられたツールだと思うので、写真家やカメラマンにはおすすめできる。かく言う私も最初は飛びついた口なのだが、写真データは複数のHDDに分散して格納されているため、管理するために専用のデータベースを作成する時点で保守的な私にはアウトだった。

ところで、未だに画像のレタッチを忌み嫌う輩がいるようだが、そもそもデジカメで撮影されたデータがありのままであるという認識が片腹痛いわけで、デジカメ内のA/Dコンバータと画像処理エンジンを通過した時点でもはや電気的に作り出されたイメージであり、それをカメラ内で先にやるか、PCで後でやるかの違いに過ぎないのである。某C社の例で言えば、カメラ内でピクチャースタイルを適用することで、撮影画像の色の傾向を変えることができるが、それは撮影後にPCでやってもまったく同じことである。

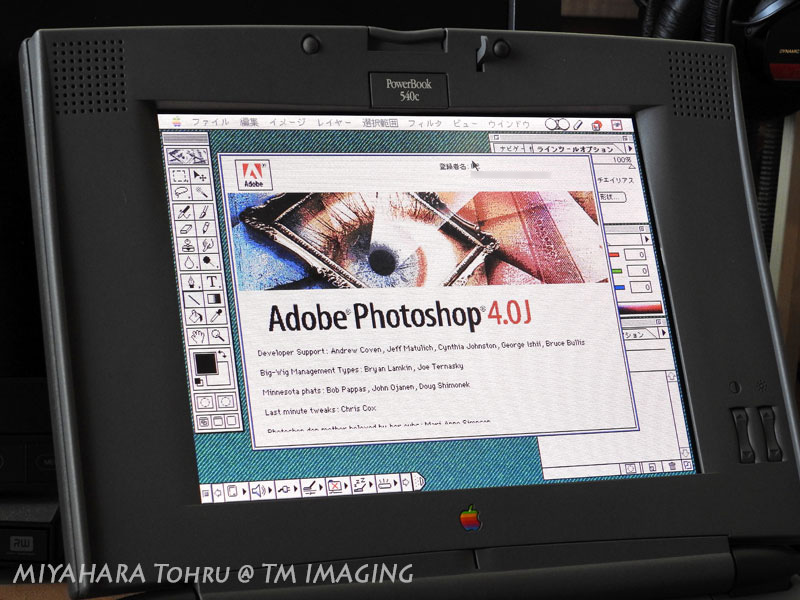

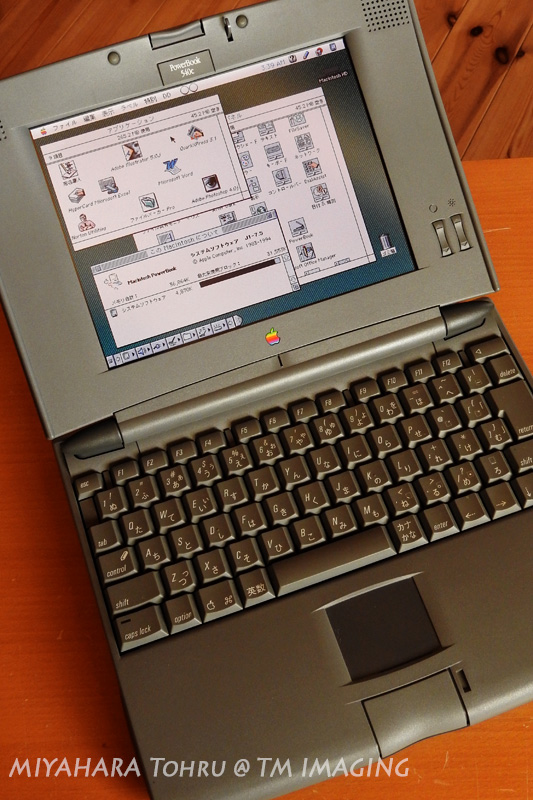

先ごろ発掘されたPB540cにインストールされていたPhotoshopは4.0であった。4.0は1996年リリースなので、少なくてもこのPB540cは1996年まで使われていたことになる。他にIllustrator5.0(最新はCCの18.1)やQuarkXPress3.1(最新は10)もインストールされていたので、当時家人がフリーの編集者..現在はフリーの農夫(笑)..として使っていたと思われる。

ちなみに私個人としては、当時はすでにフリーランスではあったが、Windows95の爆発的な普及に押されて仕事がWin系に移行していたため、もうこの時分はほとんどMacをいじることなかったと記憶している。そう、当時のMacはデスクトップパブリッシング分野でしか、地方では使い道がなかったのだ。