NAS拡張せり

夏頃からSynologyのNASがHDDの状態に警告を表示するようになっていたのには気づいていた。

が、忙しさにかまけて放置していたら先月になっていよいよ重大な問題が的な内容に変わったため、こりゃさすがにまずいなということで、久しぶりにHDDを換装した。

NASに保管している内容はバックアップが別にあるので、万が一飛んでもリカバリーできるが、その辺の作業は面倒なのでトラブルにならないに越したことはない。

HDDの換装は入れ替えるだけで勝手にNASがやってくれるので、その辺りはRAID..正確にはSHRというSynology独自のもの..のありがたさでもある。

換装するには交換前のHDDと同容量かそれ以上が必要になるが、2年前同様に今回も拡張して容量を増やすことにした。前回は6TBを2台だったが、今回は8TBを2台で都合28TB..実際はそこまでは使えないけど..ということなる。

1台ずつ換装して修復したが、すべて終わるのに足掛け丸二日を要した。と言ってもこちらは待っているだけなので手間要らずだけどね。

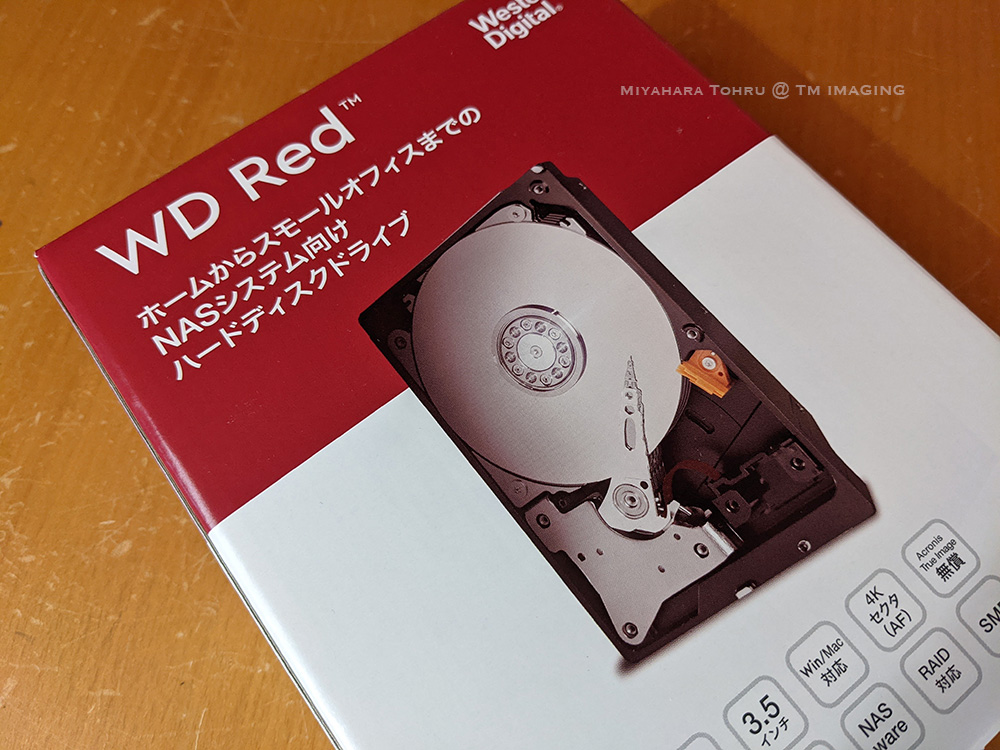

HDDはコスパ優先でいつもWestern Digitalで、NAS用にはREDを使っている。このシリーズも以前とパッケージが変わったようだ。

それにしても8TBも安くなったもんだ。Seagate辺りなら14000円を切っている。半導体不足で一時よりは単価は上がってはいるが、それでも2年前から比べれば隔世の感ありだ。