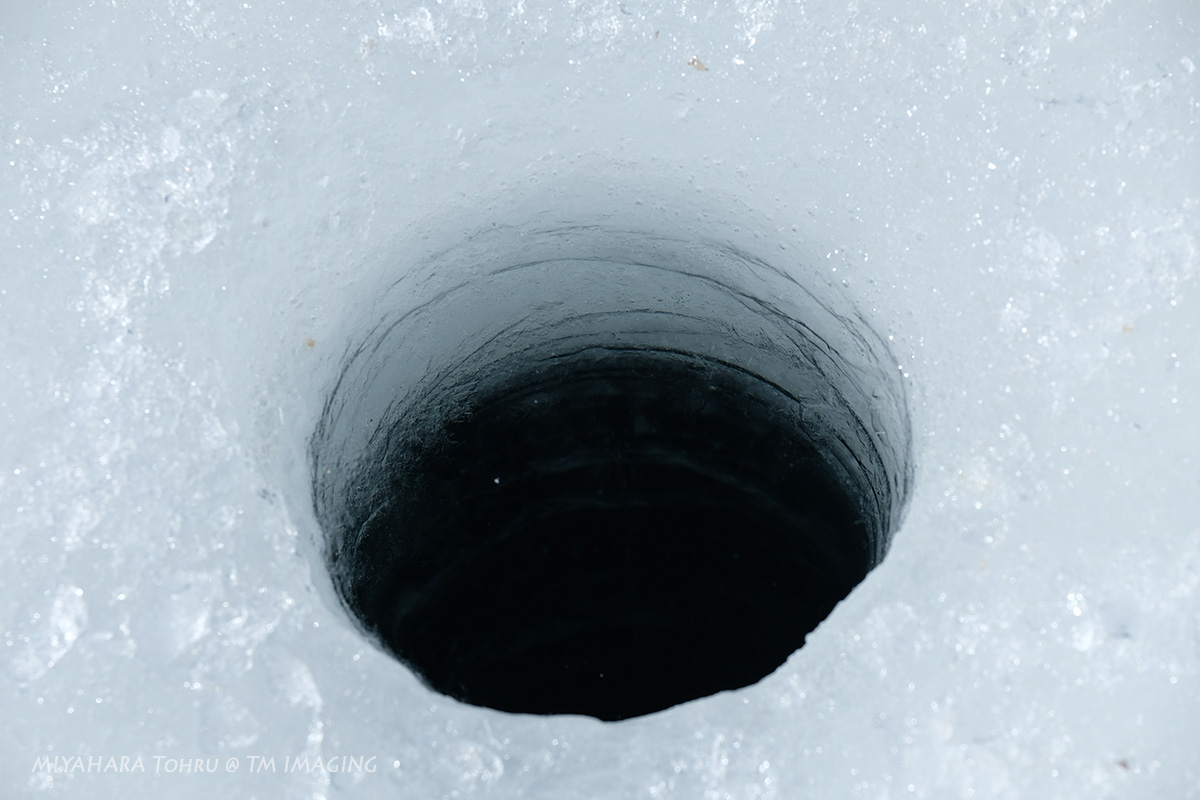

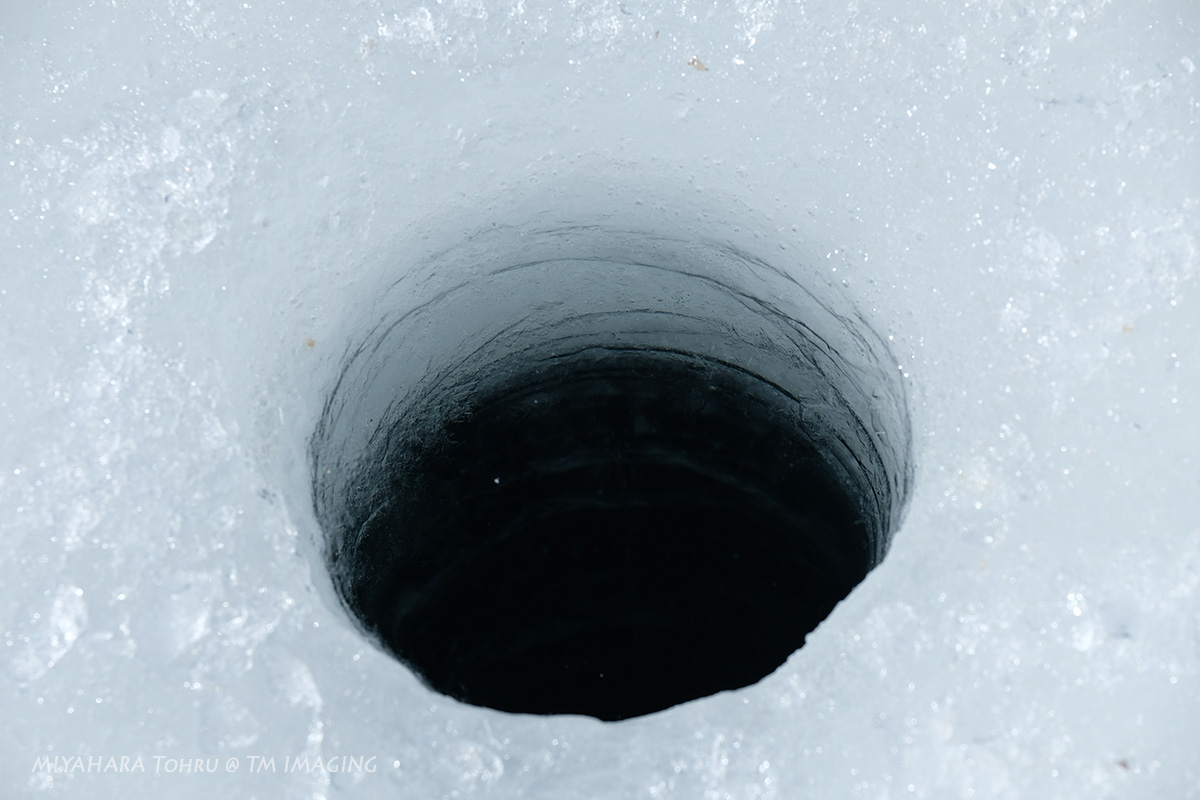

冬の赤城大沼と言えばワカサギ釣りが風物詩として知られている。ワカサギは榛名湖も有名なのだが、温暖化の影響なのか近年は榛名湖は全面凍結しないこともあって、やや赤城大沼に押され気味である。

その大沼のワカサギも東日本大震災時の福島原発事故の影響で放射性物質が検出され、しばらく漁自体が自粛されていたが、ここ4年ほど続けて自粛が解除され、この冬も多くの観光客が釣り糸を垂れていた。

ただ、セシウムの検出量が下がったとは言え、依然として言葉が悪いが汚染魚であることに変わりがないので、あくまで釣った本人の自己責任ということでの自粛解除なのだろう。

いくら一尾辺りが基準値を下回ったとしても、結局ワカサギは量を食べることになるので、結果として摂取量は増えるというのは小学生でも分かる話である。

今日あたりは日曜日なので家族連れや子供たちも沢山見かけた。人生指折り数えてあと何年の人は良いかもしれないが、この先長い人生を送る子供たちにまで食べさせるのはなかなか勇気がいることだと思うのだが、結局のところはよく分かってないのだろうね。

FUJIFILM X-H1 / XF16-55mm F2.8 R LM WR

FUJIFILM X-H1 / XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR

FUJIFILM X-T2 / XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR

FUJIFILM X-T2 / XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR

FUJIFILM X-H1 / XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR

FUJIFILM X-T2 / XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR

まあそうは言っても写真に放射性物質が写るわけではないので、風物詩として絵になる光景には違いない。

このまま温暖化が進めば、何れ榛名湖のように凍ったり凍らなかったりするようになるかもしれないので、撮れる時に撮っておきたい眺めではある。