カッコー鳴く

自分が聞いたのは今朝なのだが、家人は昨日の朝聞いたと言っているので、

今年の赤城高原への渡来日は21日ということなる。

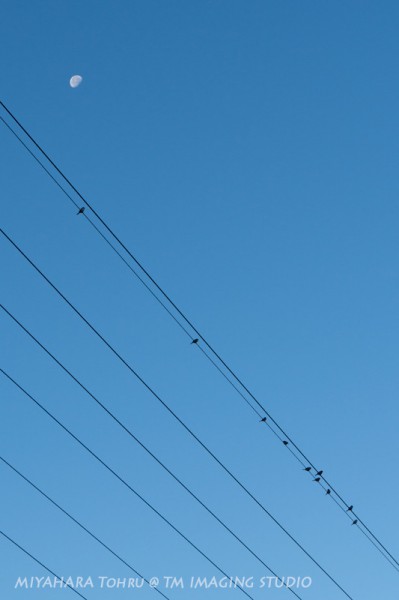

音源が近かったので近くにいるとは思っていたが、

隣家との境に立っている電柱で2羽で争っているところだった。

ツツドリは早くて4月中旬、ジュウイチはGW頃には声を聞くようになる。

一番遅いのはホトトギスということになるが、

カッコウのほうが遅くやって来ることもあるので、

この辺りはどちらが早いという印象はない。

しかしこの5月は気温が安定しない。

相対的には寒いという感覚が強く、天狗様のエリアに足を延ばしても、

いつもならうるさいくらいのエゾハルゼミも静かなもんだ。

これだけでこの夏を占うのも何だとは思うが、

巷で言われるように今夏は久しぶりに冷たい夏なのかもしれない。