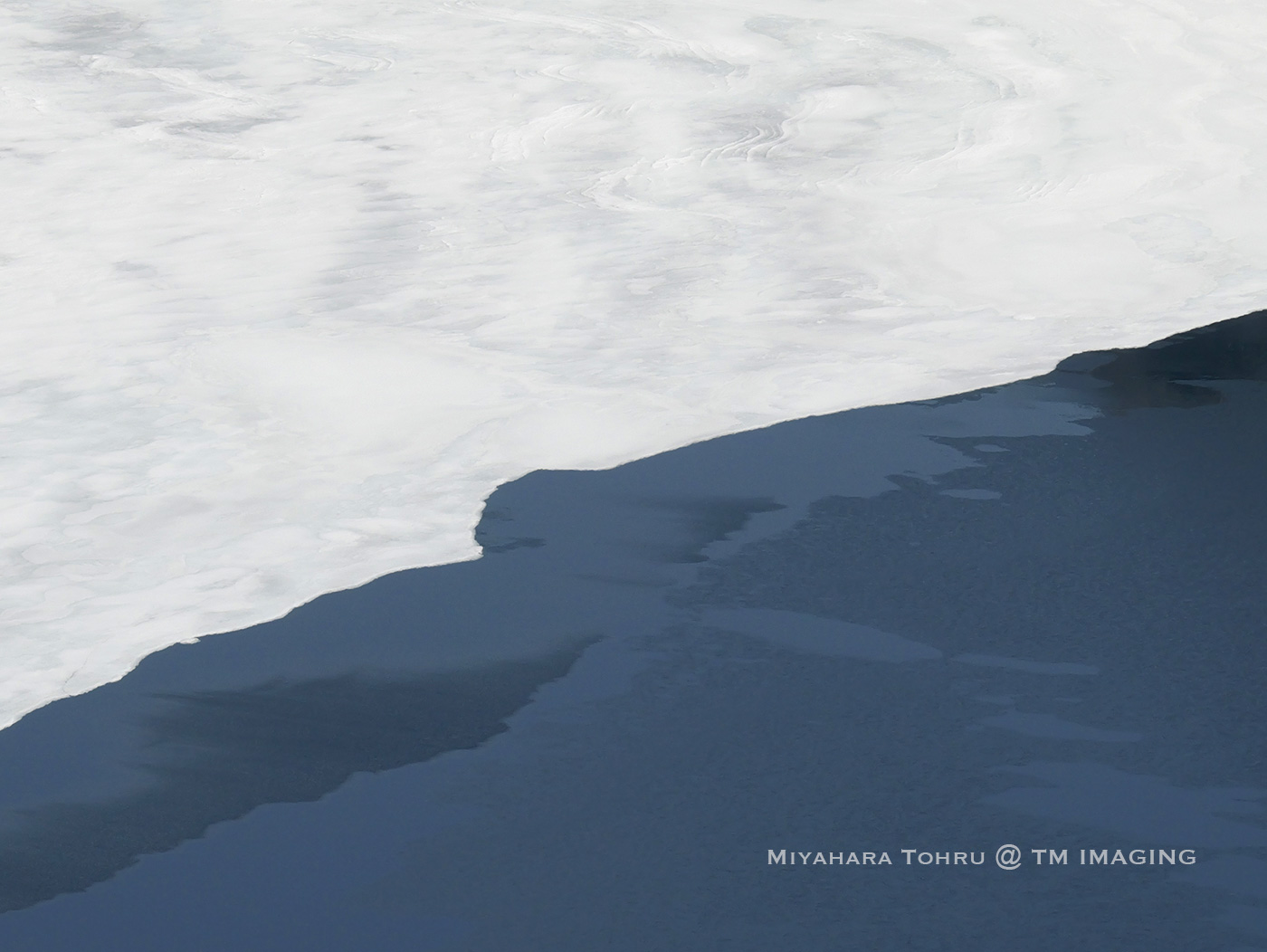

春霞

春霞に霞む武尊山。おはようございます

#赤城山

#上州武尊山

#LUMIX

寺田農の訃報。映画でも舞台でも名脇役だったがナレーションや声優でも活躍してた。ご冥福を…

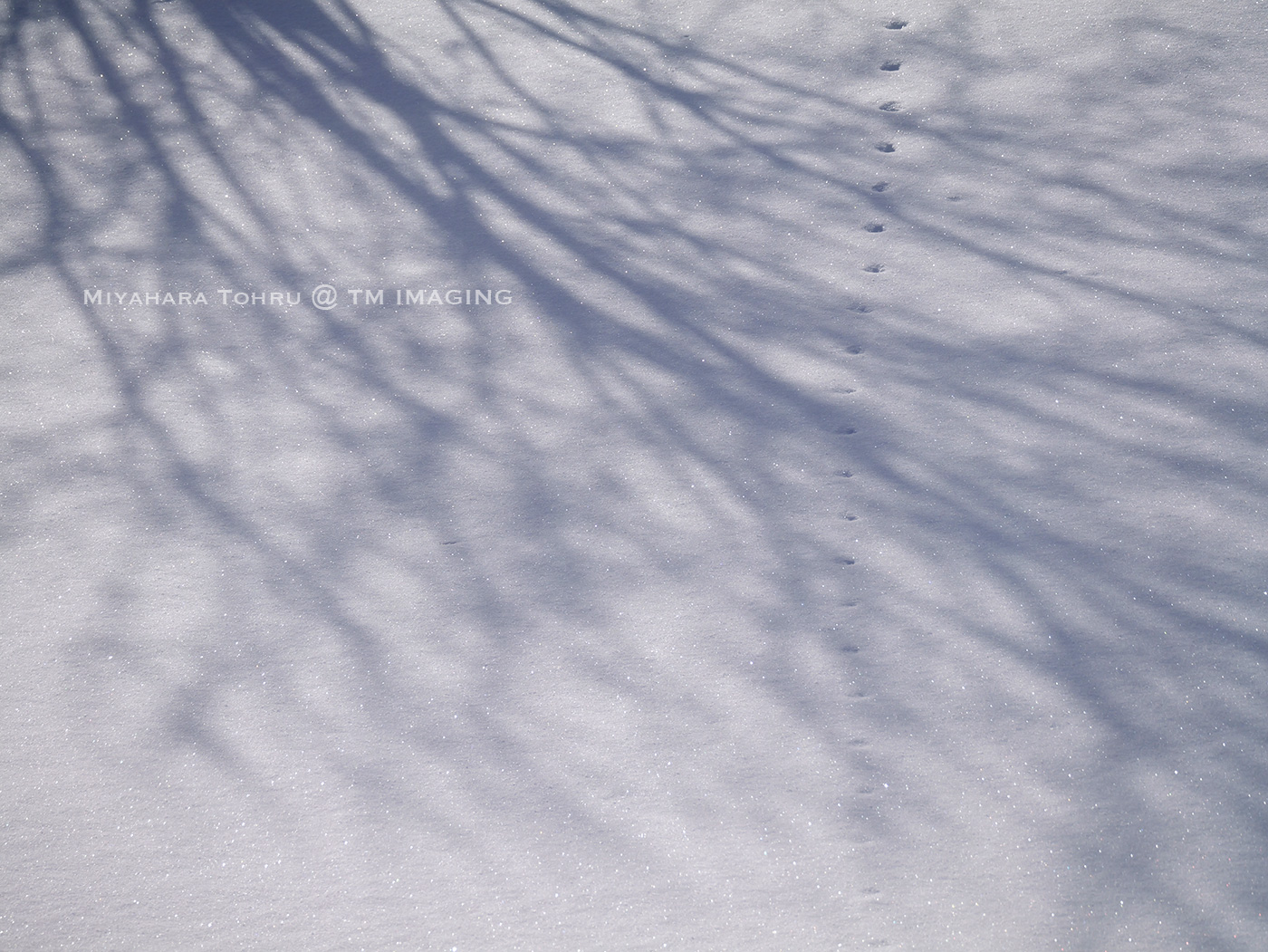

昨日は春の日差しで過ごし易い陽気だったが、今日は朝から冷たい雨模様。今のところ風が無いのが救い。昨日撮った春の草本もこの寒さに心なしか縮こまっているようだ

#南関東

#LUMIX

イワツバメもツバメも今日はまったく見掛けないので昨日のはさらに北上する通過個体だった模様

#南関東

#生物季節観測

ソメイヨシノ一番乗りは四国

https://twitter.com/NRec1827/status/1771461896140669316