先日キヤノンからカタログが届いたが、まさに満を持しての発表だったEOS7D MarkII。EOS-1D markIV を軽く凌駕するその性能が20万程度で手に入るのだから、待っていた人にその甲斐があるというものだろう。

ここで新型機の仕様を列挙しても仕方がないので割愛するが、1DXまでは手が出ない、5D3でもちょっと厳しい、でも70Dでは物足りない、そんな購買層のハートを撃ち抜くには申し分ない性能だ。AF65点の全点がクロス測距というのも凄いが、中央1点で-3EVの測距性能はさすが。その1点のみなれどF8対応は地味に嬉しい。

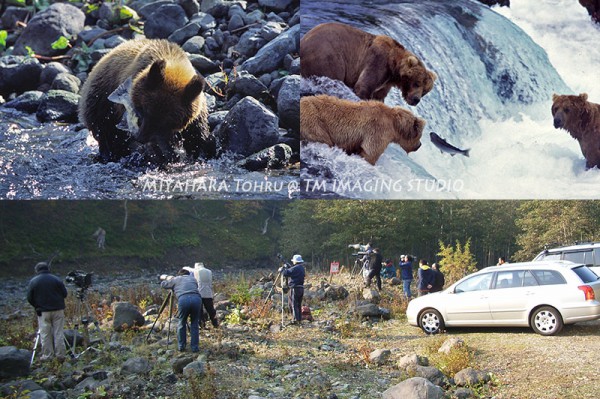

1D系もMarkIVまではAPS-Hセンサーを使い、1.3倍のテレコンバーターをつけた程度の望遠効果があって、スポーツ報道や野生動物撮影の分野では重宝されていたが、7D2はちょうどその代替にも適している。旧7DもAFなどは決して悪くはなかったのだが、高感度性能はボロボロでISO1600以上は使い物にならなかった。7D2は常用感度をISO16000まで上げたとメーカーが豪語しているので、ISO6400程度までは使えるものと期待できる。

仕事で使うには5D2でも十分であるし、何より新型7D2の性能がすぐに必要な状況にないので、当面は値が下がるまで様子見だが、1D4の入れ替えには投資も少なく済みそうだ。

ただ、ここまでは写真屋的な見方での話。さらにプラスして動画屋として見た場合どうか、それはもう実につまらんカメラだと言わざるをえない。

早くから4K記録はないというのは聞いていたので、期待はほんのちょっとしかしていなかった(笑)が、それでもようやく1080で60Pかよ、って言うのが正直な感想。スチルカメラであってもインディーズ系には動画カメラとして人気があったので、多少は色を付けるかもと期待していたのだが、見事に裏切られた(笑)。

せめてハイスピードで120Pぐらいイケると面白かった..それなら4K30Pイケる理屈だけどね..のだが、それもなく、70Dで好評のデュアルピクセルCMOS AFを搭載したことが特筆できる程度だ。HDMIから非圧縮動画の出力が可能となっているが、そんなものは我々には蛇足だ。外部機器の接続などワンマンの野外撮影ではナンセンスである。

まあこれでEOSムービー最初の4Kは5D MarkIV であることは明らかだ。やはり4を引っ掛けてくるだろうし(笑)、一眼動画カメラの先鞭をつけたのは5D2であったことから、そういう役割は5Dの系譜に任せるのだろう。当然、4KもGH4のようなナンチャッテ4Kでなく、60Pでイケる本来の仕様通りの4Kであることを期待したい。

しかし、今回のモデルチェンジには実に5年を要した..その間現役だった旧7Dも大したもの..のだが、この7D2もまたしばらくこのままEOSの売れ線になるのだろうか。本来の立ち位置である写真機に回帰したとはいえ、このまま4Kも撮れないカメラが5年も現役でいられるとは思えない今回のタイミング。

一応、2年程度を目安に、ファームアップで4Kが撮れるようになると予想してみようか。旧7Dも大幅なファームアップがあったし、実際キヤノンにはそういう事例がいくつかある。ファームで2Kから4Kになるなんて無理という意見もあろうが、今の時点で既に4K記録可能となっていたとしたらそれはまた話は違うというものだ(ニヤリ)。

ともかく4Kへの移行期である今この時期での発表は、それだけ微妙なタイミングであるということだ。

朝晩がめっきり涼しくなった。体が慣れてないので寒いと言ってもいいかもしれない。今日は特に昼間の風も晩秋のように冷たく、草刈りしていても汗をかかずに済んだ。