撮影は流流仕上げを御覧じろ

先日開幕したCanon EXPOで、噂の2億5,000万画素CMOSセンサーのコンセプトカメラ..と言えるような形をしていないが..が展示されていたらしい。

話によれば、一部海上を挟んだ20km先を撮影して、そこに書かれた文字が読めるというから驚きだ。遠距離を望遠レンズで撮影するので、そこは大気との戦いであることは避けようもないが、揺らぎや霞を除去する技術も同時に開発し、その組み合わせで実現したのだという。

さらに電子ズームとの併用でも十分な画素数を維持するため、拡大耐性にも優れているらしい。そりゃ2億も画素があれば後処理で何でもござれであろう。ちょっと前にそんなもん作っているヒマがあったらと揶揄したばかりだが、基礎技術の面で考えれば凄い技術なのは異論を挟む余地はない。

フィルム時代なら撮影時にほぼすべての作業が完了していることが当たり前であり、それを実現するのがプロフェッショナルな仕事であった。が、デジタル時代になって以降、記録された画像・映像は撮影後に後処理を加え、さらに完成度の高い結果に仕上げるのが当たり前になった。撮影時の敷居が下がった分、撮影後の仕事が増えたわけで、面倒といえば面倒なのだが、それが出来ると出来ないでは飯の種に差がつくのも事実だ。

すでに撮影後にピントの位置をずらす技術も存在する。先の膨大な画素数を難なくハンドリングできる時代も、数年先にはやって来るであろう。そうなるとカメラには高精細なレンズ1本だけがあれば済んでしまうわけで、いずれレンズ交換式のカメラなど過去の遺物になるのかもしれない。

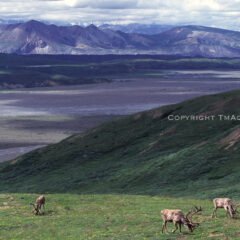

大気の揺らぎの影響を受けないで撮れるのは早朝だ。たとえ厳冬期でも日中は地面が暖められヘイズが浮いてくるので、多少なりともその影響を受ける。特にこれからの季節は空気が済んでくるので、山など遠景を望遠レンズで撮影するのは朝が一番である。