X-H1から「ETERNA」という新しいフィルムシミュレーションが追加された。ETERNAはもともとは映画用フィルムの名前で、ハリウッドを始めとして映画界では定番の銘柄だそうだ。永遠とか不朽とかを現すEternalという単語から来ており、「エテルナ」と読むのが正しい。

写真は表現技法としての組写真を除けば、基本的にそれ1枚で見せるものなので、往々にして記憶色が人気がある。フィルム時代に風景写真で一世を風靡した富士フイルムのベルビアや、コダックのエクタクロームE100VSなどは有名であろう。

デジタル時代になってからはメーカー各社各々でビビッドな色調のカラースタイルを適用できるようにしているし、何より昨今話題のInstagramの過剰なまでに「盛ってある」写真が無駄に盛況とくれば、自ずからその傾向はよく判る。

ただそれが動画となると話は変わってくる。短時間に消費されるYouTubeのようなネット動画は別として、動画は主題から目を奪うような色調は良しとされず、彩度低く中庸に表現する必要がある。ビビッドな色が激しく流れていく様は観るに耐えないからだ。

X-H1はプロフェッショナルで頑強なミラーレスカメラとして登場したが、実はフジがシネマカメラへの参入を明確に目指したエポックメイキングなモデルでもある。現在でもフジは放送用レンズの分野ではキヤノンとシェアを二分するレンズメーカーであり、実際、ソニーEマウント向けにシネマ専用のレンズを昨年発売したことから、カメラ自体の参入も時間の問題と見られていたのだ。

ビデオカムコーダーとして売ることは自社の客との競合になるので、パナのように敢えて一眼カメラスタイルで出したと穿って見えなくもない。

が、シネマの世界ではリグを組んで使用するのが通例なので、大げさなものよりスチルカメラのようなコンパクトな筐体のほうが適している。パナのGH系やソニーのα7系など、あそこまで動画に特化するならあの形である必要はないという意見はよく耳にするが、実はそれは逆の話なのである。

ということで、色鮮やかなビビッドな写真を好む人には見向きもされないだろうETERNAをX-H1に搭載してきたのには、シネマ業界への参入という大きな野望というか狙いがあるということに他ならないのだ。

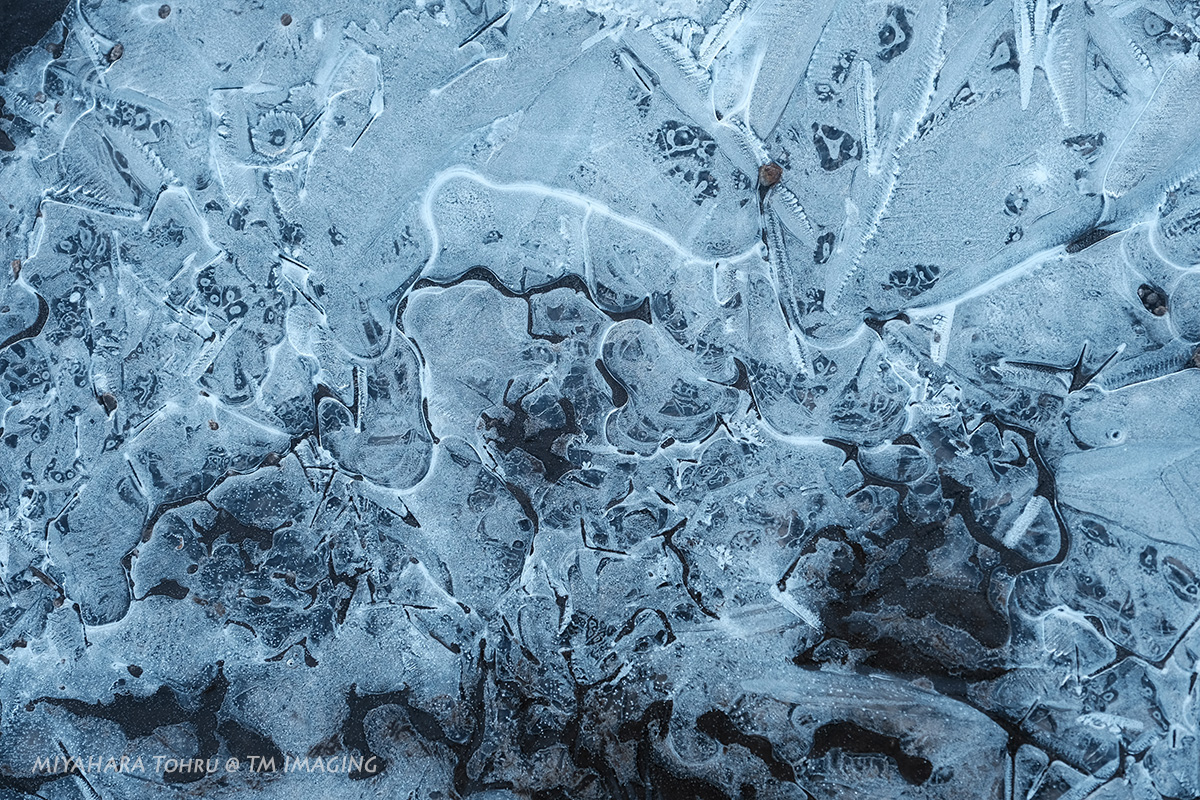

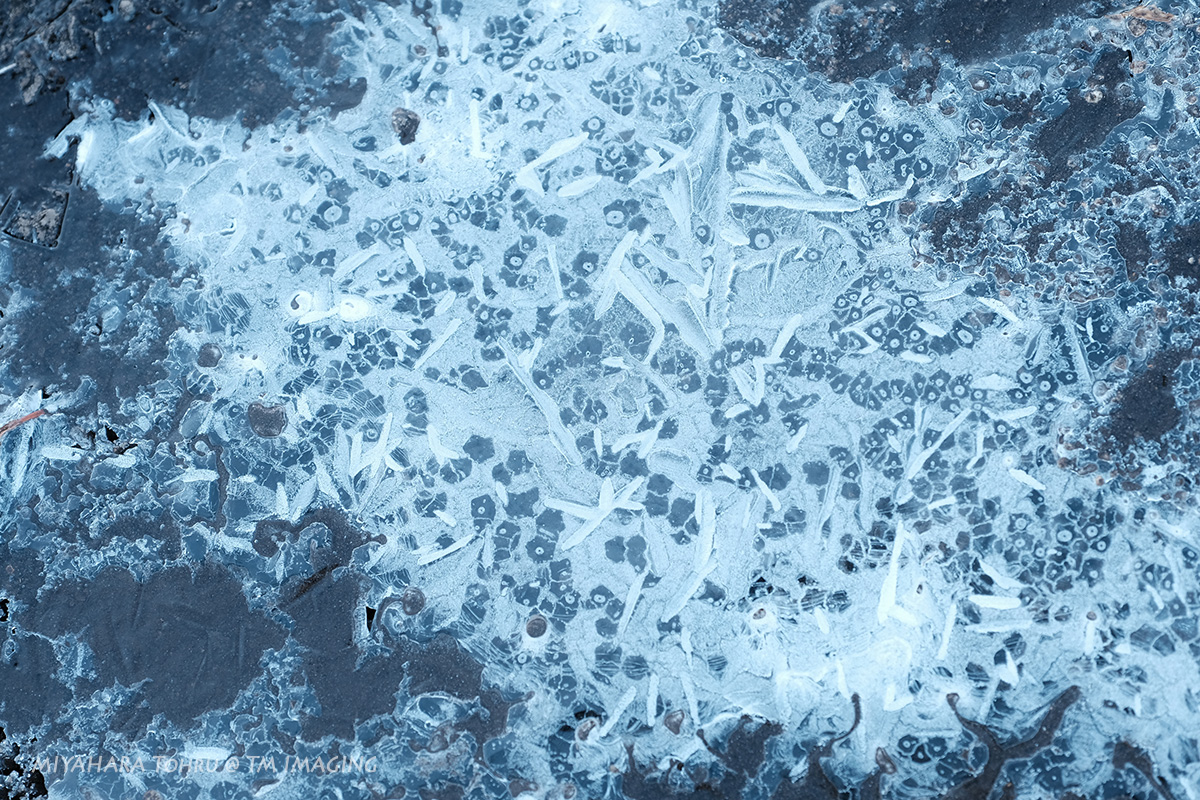

以下、X-H1のフィルムシミュレーションで撮り比べたサンプル画像である

こうしてサンプル画像を並べてみれば一目瞭然だが、ETERNAは彩度を浅くして色調を広く取り、デフォルトでダイナミックレンジも400%広く設定されている。ビビッドなVelviaはともかく、スタンダードとされているPROVIA(ダイナミックレンジは100%)と較べてもその差はよく判る。

地味に見えるCLASSIC CHROMEよりさらに彩度が低く、コントラストの高いVelviaから比べれば一見眠い絵に見えると思うが、手前の雑木林のシャドウ部がしっかり表現されているのが判る。

ダイナミックレンジを広く取る関係でETERNAはISO800が基準となるが、フジのX-Transセンサーではまったくそこを感じさせない。むしろフィルムチックな粒状性まで再現しているのではないかと思わせるほどだ。

人の目はどんなカメラよりも遥かに優秀で且つダイナミックの広いセンサーを持っているが、記憶色というくらいなので人は映像を思い出す時点で勝手にフィルタをかけている。何より色鮮やかという時点で誰もがそれを否定しないこともあって、世の中過度なインスタ映え流行りであるが、実際にその場で見た景色は実はETERNAの情景が最も近い。

目的にもよるが、X-H1とETERNAの登場で、フジが誇るフィルムシミュレーションにまたは一つXシリーズを使う理由付けがされたと言ってよいだろう。