キットレンズの24-105が装着されていたEOS Rを握った第一印象は、ああEOSだねという感じ。Z7同様、この辺りの握った感がメーカー内で統一されているのは良い。富士Xなんて見事にバラバラだし。

ただ、材質はマグネシウム合金だが、相変わらず金属感の無いプラスティッキーな安っぽい感もまんまEOSかなw

Z7で感じた小さ過ぎる感はEOS Rには感じられない。ミラーレスだからと必要以上に意図して小さく作ってないらしいが、逆にこの大きさなのにボディ内手ぶれ補正もなく、メモリのダブルスロットでないのはなぜだ?という疑問が湧くよね、フツウ。

EOS Rの右肩の液晶は最近流行りのドットマトリクス表示パネルを使っているので、電源を切っても情報が表示されてる。ただ、残念なことに一番知りたいバッテリー残量は消えてしまうのはイマイチ。バッテリーの残量を知りたいのに電源を入れるってどうよ?この辺りはX-H1のほうが優秀だ。

新しいUIであるマルチファンクションバーはちょっと触った感じではまだ何とも評価しようがないが、コンサバなオッサンカメラマンには無くても問題ない。それよりとうとう背面からサブ電子ダイヤルが無くなったことは、元EOS使い..まだやや現役なので語弊があるかw..としては感慨深い。

レンズに新設されたコントロールリングは適度なクリック感があって良い。早速そのクリック感を無くすサービスが始まったのには笑ったが、発表後に動画屋からクレームでも入ったのだろう。

相変わらず電源スイッチがあらぬ場所(左肩)にあるのはEOSの伝統だが、電池の保ちが良くないミラーレス機では、他のメーカー同様にシャッターボタン周りに移すべきだろう。

個人的にEOS Rで特筆すべき点はセンサーのカバー機構だ。電源を切るとシャッター幕が閉じて、センサーへのゴミの付着を抑えるという。密閉されるわけではないので完全に防ぐことは出来ないまでも、少しでも可能性を排除できるのは良い。

シャッターは切る前から何となく想像できたが、硬質感のあるパカっとした感じの、まさに握った時の印象そのままである。Z7ほどではないがシャッターショックも大きい。この辺り、やはりセンサーサイズなりのメカショックなのだろうか。

短時間ながらZ7とEOS Rを触ってみたが、フルサイズミラーレスというカテゴライズの上にあぐらをかいた商品という印象はどちらも一緒だ。初号機ということもあってか、両社ともにその本領を発揮するに至っていないと感じてしまうのは、業界の雄たる両社の凄さを知るからに他ならない。

特にキヤノンには、またEOSをメインで使う気になるようなシステムを早く揃えてほしいと思う。と言いながら、来年発売が予定されているLUMIX Sのほうに大いに興味があったりするのは内緒だけどw

ブナの森の紅葉も終盤に入った。標高が低いところでもそろそろ落葉している木が見られる。

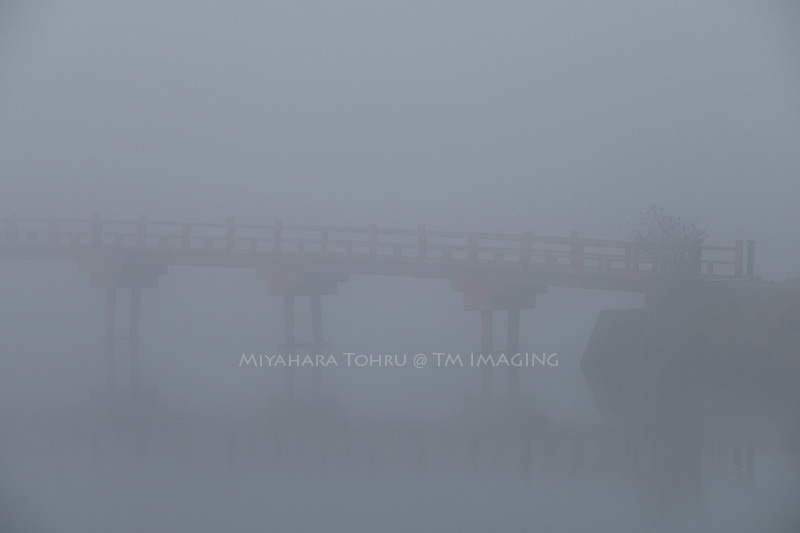

天狗様の観察で奥山の林道をグルグルと徘徊しているが、台風被害の崩落と倒木があって支線は入れないところが多い。林務で植林地の伐採でもしていない限り、時期的に今シーズンはこのまま放置だろう。

雪が積もる前に一度入っておきたい谷筋があったのだが、こればかりは仕方あるまい。以前なら歩いてアプローチもありだったが、なかなかまとまった時間が取れないのでそれも難しい昨今である。