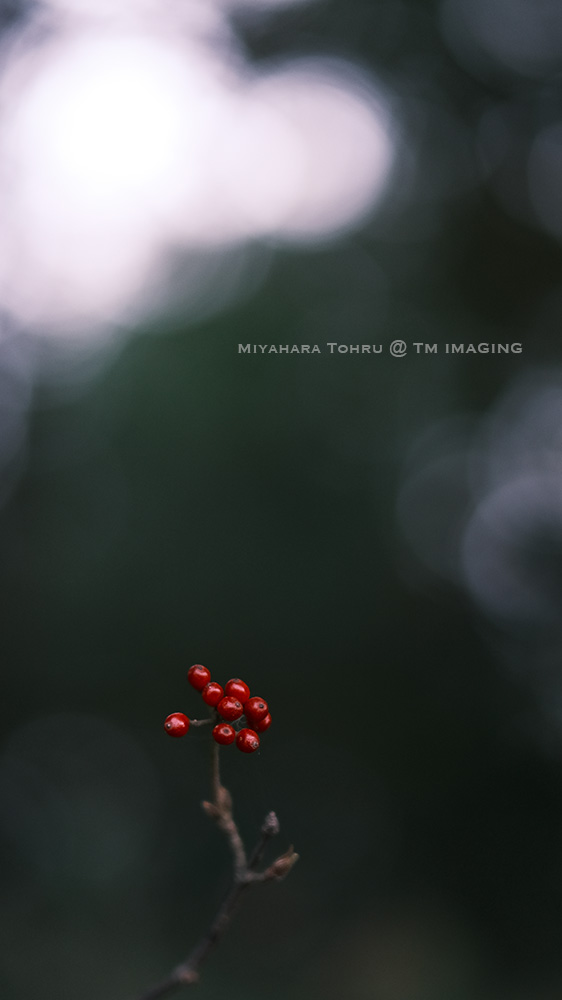

F1.0を敢えてネイチャーで

XF50mm F1.0だが、いやホントに絞り開放時のピント面の薄いこと。

先だってはスペックだけ見て「フジのレンズは寄れない」と書いたが、最短撮影距離である70cm付近まで寄ると文字通り1点しかピンが来ていない。なのでこれ以上近寄れても仕方ないかな。

35mm版換算で約75mmは人物ポートレートでスタンダードな焦点距離で、当初は33mm..同換算で50mm相当..で設計されていたようだが、ボケの美しさを堪能する上ではむしろ75mmのほうが結果的に無難であろうと思われる。

人の視点で自然に見える中望遠の画角の中で、なだらかにピント面の外側がボケていく様はなかなか美しく、F1.0から絞りリングを回す行為にはなかなか至らないのが面白い。

意図的に収差を残すことで柔らかいボケとなるよう設計されているようだが、開放では目立つ口径食もF2辺りまで絞り込むとほぼ消えて、F2.8あたりで逆にシャープさが増して開放時とは別の性格のレンズとなる感じ。

ただこのレンズ、そうは言っても開放F1.0で使ってこそ活きてくるのは間違いないので、可能な限りF1.0の世界で使うべきだと考える。絞り込んで使うのであれば、わざわざこんなデカくて思い単焦点レンズを使う意味など無い。

メーカーのマーケティング的には人物ポートレート..それも女性だろうなぁやっぱりw..のジャンルで使うのが王道なんだろうけど、そこは敢えてネイチャーの分野にこだわって使っていきたいね。

このレンズの場合、断りなき場合は絞りはすべて開放F1.0である。なのでとてもMFでのピント合わせなど望むべくもなく、X-T4との組み合わせで実現する−7EVのAFに頼るのが吉だ。

それにこの低照度下で最短撮影距離付近ともなると、手ブレ補正なくしては手ブレのオンパレードを量産するのがオチで、組み合わせ的にはやはりX-T4を置いて他にはない。