ブルーマウンテンズ

ナンタイサーン!おはようございます

#男体山

#LUMIX

最初から取らなければ良かろう。無駄にコストも掛からん。そもそも野党のくせにジミンと同じこと考えるなよ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA07AH30X01C24A1000000/

北米ロッキーのマウンテンゴート(シロイワヤギ)と言えば原田純夫さん。これは楽しみ

https://www.nhk.jp/p/wildlife/ts/XQ57MQ59KW/episode/te/MPR2YW2LYZ/

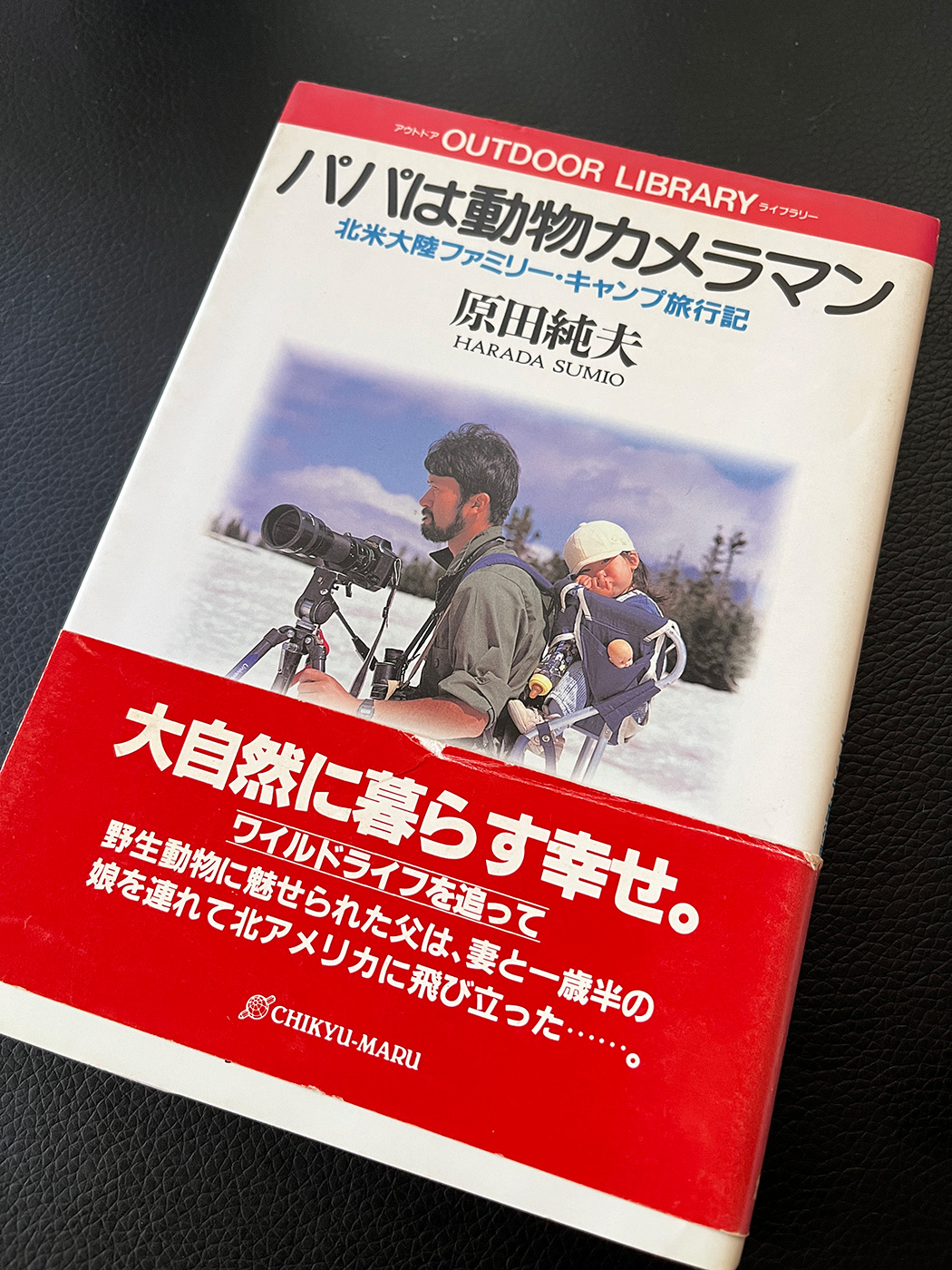

原田氏の著作は何冊かあるがとにかく面白いのが本書。動物カメラマンを目指す思い切りと現実、家族愛など大変さが伝わってくる。写真家の故星野道夫氏との邂逅シーンもあって良き

ブルーマウンテンズ

#四阿山

#北アルプス

#LUMIX