続・スプリングエフェメラル

振り向く黒いベレー。おはようございます

#赤城高原

#コガラ

#OMSYSTEM

今日のスプリング・エフェメラルはエンゴサク。キクザキイチゲに混ざって林内にひっそりと咲いていた

#南東北

#ヤマエンゴサク

#OMSYSTEM

雪国を代表するスプリング・エフェメラルと言えばカタクリ。伐開地に隣接する陽当たりの良い萱場で確認

#南東北

#OMSYSTEM

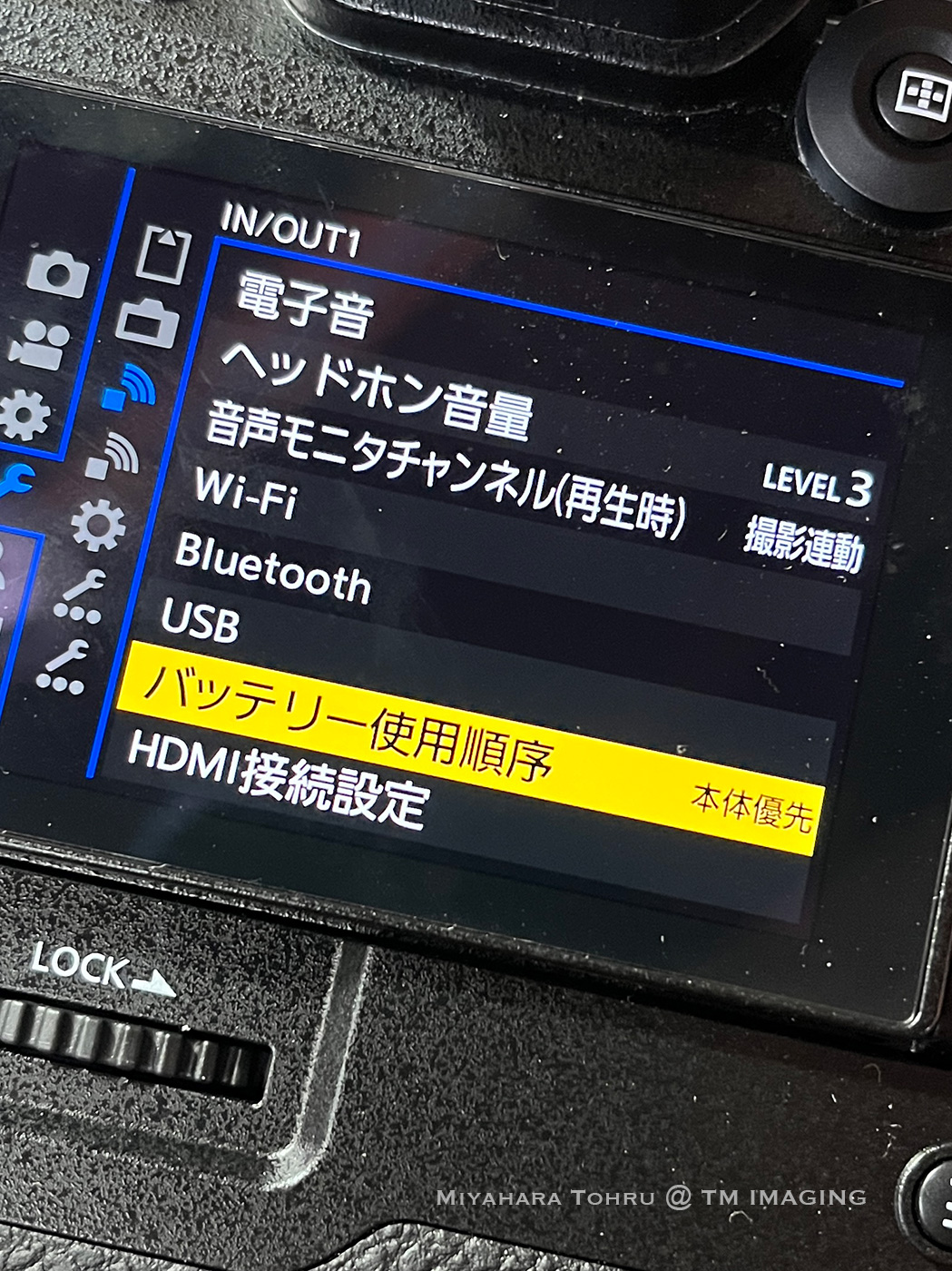

BMDが大量に新製品を発表したがもう映像関係の仕事は営業していないので心穏やかに流して見ていられる。その昔に撮影と編集でひと稼ぎさせてもらったがYouTubeばやりで今の人は大変そう。手間の割りに案件の単価も安そうだし

#BlackmagicDesign