先ごろ発掘されたPB540cだが、最近になってようやくHDDの中身をすべてチェックすることができた。まあ、すべてとは言っても320MB..GBじゃないよ!..しかないのだけどね(笑)。

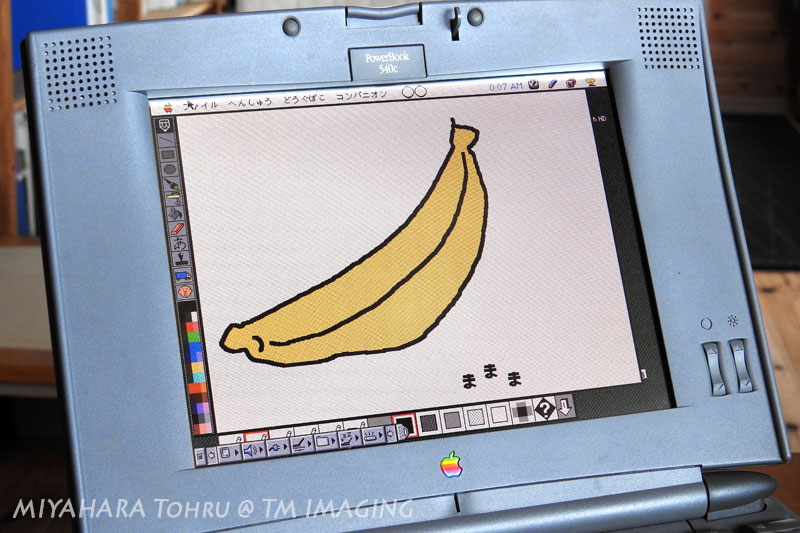

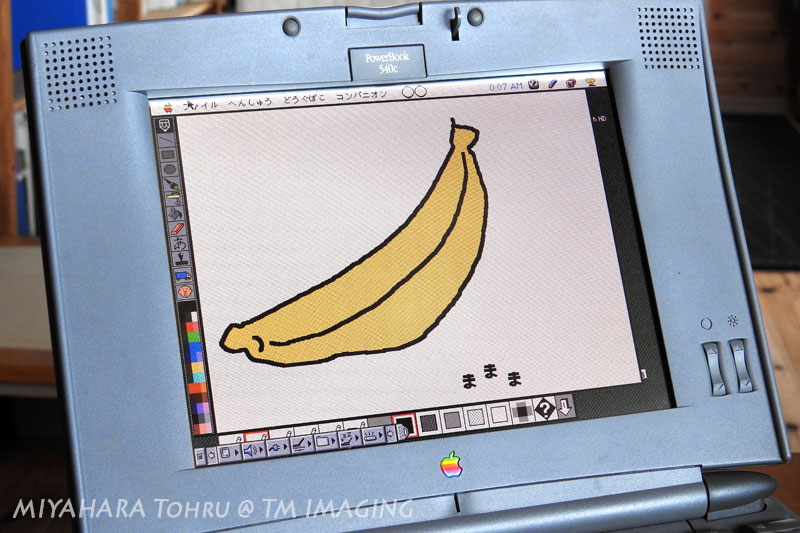

若かりし頃、撮影データやフィールドノートの電子化を試みて作ったファイルメーカーのデータベースなど、サルベージしたいものが色々あった。また、保育園に入る前の上の倅が当時キッドピクスで書いた懐かしい落書きファイルも多数見つかり、どうやら断捨離が得意な我が家人の管理下において、PB540cだけがひっそり生き残った理由はここにあったようである。

が、目下の懸案事項はそのデータの取り出し方法である。同じAppleのMacとは言え、当時の漢字Talkも現在のOS Xも見た目や操作性は酷似しているものの、中身はまったく別物なのである。ケーブルで直結しようにも漢字TalkにはTCP/IPは載っておらず、通信プロトコルはAppleTalkのみで、それ自体OS XではSnow Leopard(Mac OS X 10.6)で消滅してしまっている。

ではメディアを媒介するかと考えるも、一応サルベージしたアクセサリーにSCSIのCDドライブもあるが、思いっきりCD-ROM..しかも2倍速だぜ(苦笑)..だったりする。

残る手段は3.5インチFDドライブ!なのだが、そもそもPB540cのこのFDドライブが動くのかという問題と、うちにはもうFDドライブも同メディアもないため、いまさら現行Mac用に新たにドライブを用意する必要があるというのが、いささか悩ましいところだ。いつまでPB540cが動作するのかも未知数なので、どのみち選択肢は他にないのだが。

Appleの過去の資産切り捨て..例えば最近ならFireWireだろう..は今に始まったことではないが、先日も書いたようになまじ操作性や見た目が似ている点でどうにも惜しいと思う。Windowsなら95時代とは今でも互換性があるしね。と言うかWinで同じことをMicrosoftがやったら暴動が起きると思うけど..

まあ、今回の件はSnow Leopardの時点で対策を取れたはずなので、利用者側の落ち度という見方もできる。Appleもいきなりスパッと切り捨てたわけではないしね。レガシーな仕様を引きずることで、技術の革新を阻害するのはIT的にはそちらのほうが問題あるだろうし。

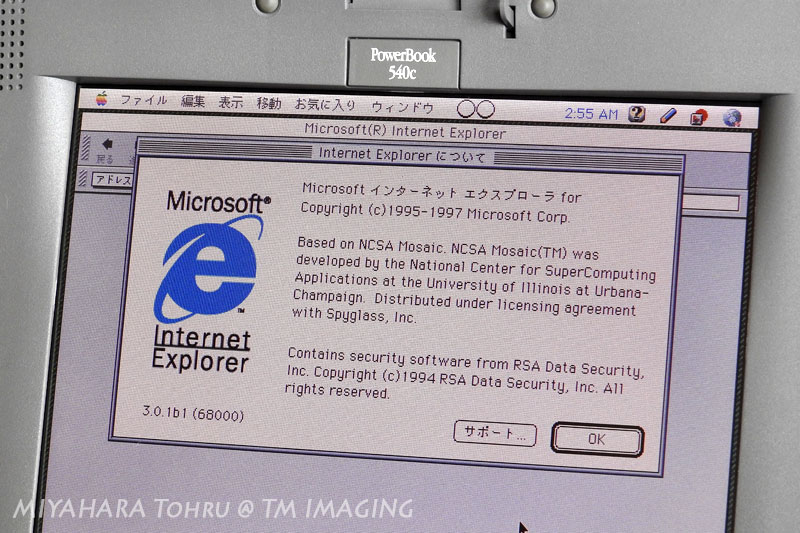

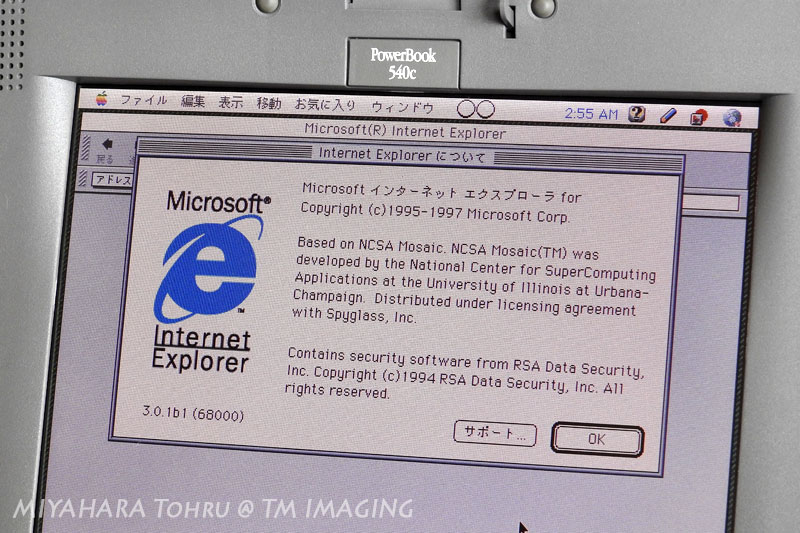

ただ、業務的にはとっとと切り捨ててほしいものもある。その代表格は何と言ってもIE(Internet Explorer)だろう。SafariはMac OS Xになってからだったし、多分当時のMacならNetscape NavigatorだろうとPB540cの中を見てみたら、何とIE、それも3.0なんてシロモノだった(怖)。

そんな利用者が多いのに大いなる問題児であるMicrosoftのIEだが、WIndows10でMicrosoft Edgeなる新ブラウザに切り替わるとのことで、ようやくその暗黒史に終止符が打たれる。さようならIE、早く来い来いEdge!