先週X-H2Sの新ファームが公開された。

AIによる被写体認識精度とAF-Cの動体予測アルゴリズムが向上しているとのことで、Ver.2.10→3.00とメジャーバージョンも上がってメーカー側の自身のほどがうかがえる。

PVを観る限り確かにイイ感じに仕上がっているようで、特に対逆光性能は期待できそう。

それに自動認識される被写体に昆虫とドローンが加わったのも特筆。特に昆虫はOMDSに先駆けてであり、PVでは蝶を認識していたが、どの程度の種類が有効になるのか気になるところ。

ま、この点は当地では春を待たねば検証できないけど。

FUJIFILM X-H2S / XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR / PROVIA

画面内に占める割合が小さい物体でも認識率が上がったのことで、かなり遠くを飛ぶ鳥(ハシブトガラス)にも小さい認識枠が現れ捕捉し続け、拡大して見てもバチピンである。

FUJIFILM X-H2S / XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR / PROVIA

ピンの合ってないぼやけたアウトフォーカス状態でAFオンで、枝被り状態の鳥を認識、こちらも拡大して見てツグミの目にバチピンである。

FUJIFILM X-H2S / XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR / PROVIA

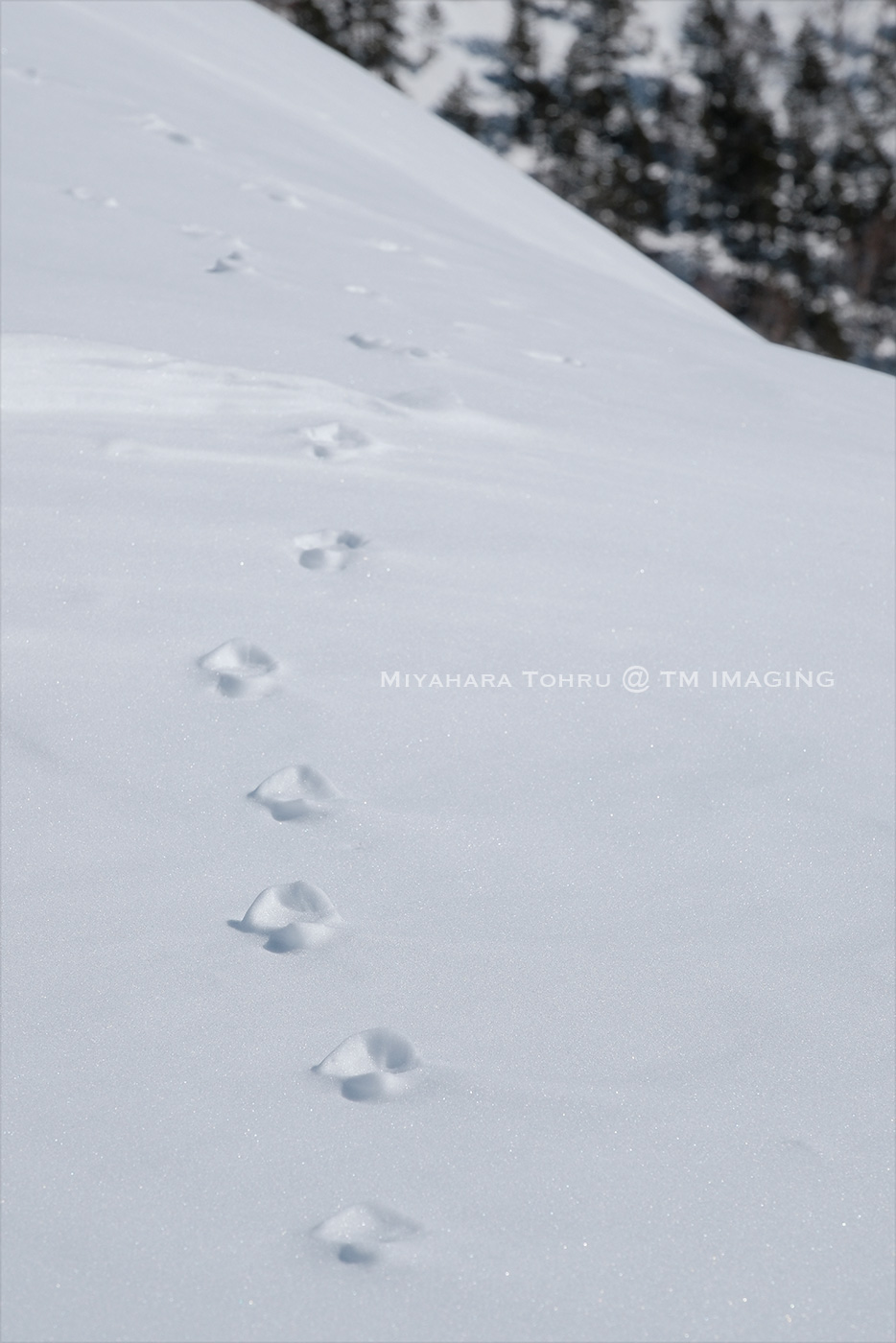

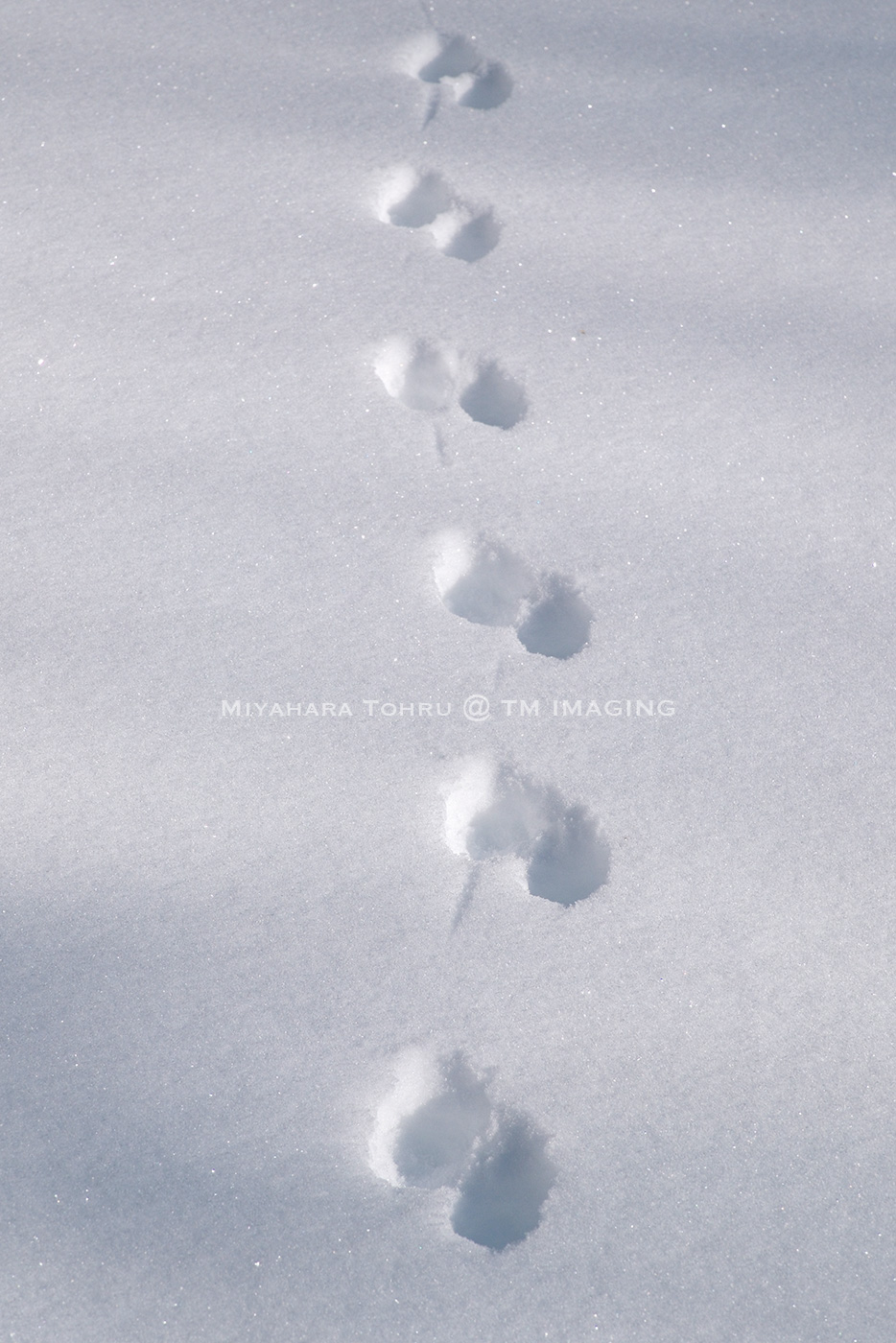

150m以上離れた先をゆっくり歩くキツネをAF-Cで狙ったが、これも終始キツネを捕捉し続ける認識枠が表示され、ピンもしっかり来ていた。

FUJIFILM X-H2S / XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR / ETERNA / 4K120Pから切り出し

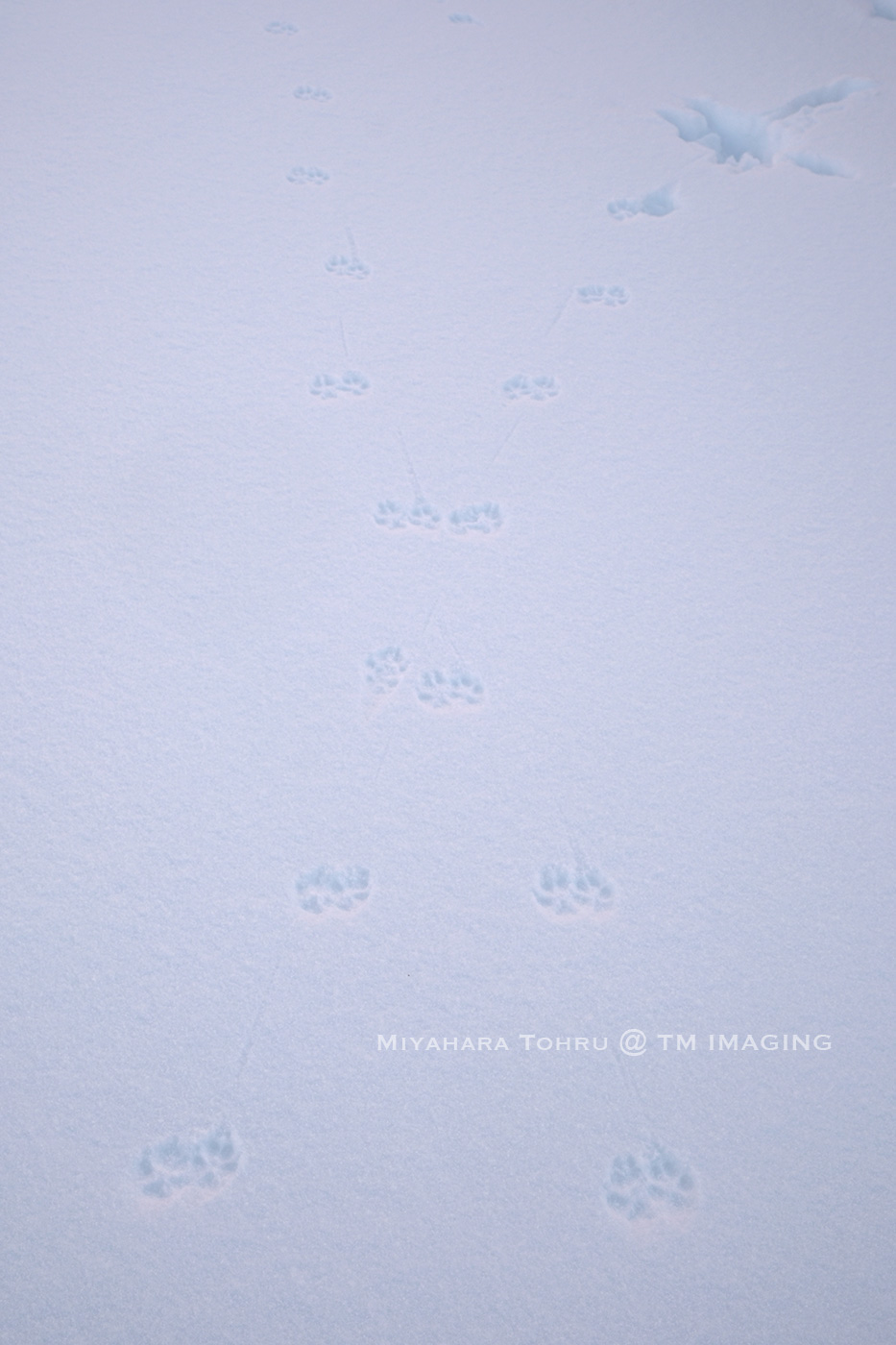

4K120Pの動画に切り替えたのがこちら。更に180mほど離れキツネと背景に距離差がないのでピンは許容範囲ということになるが、動画でも写真と変わりなく終始キツネを捕捉し続ける認識枠が表示されていた。

この距離感で背景があってもキツネを捕捉し続けるのは素直にスゴイ。

PVでは激しく動き回るバスケットプレーヤーなども難なく捕捉していたので、OM-1の新ファーム同様に当方が使う程度の状況なら特に不満のない性能ではないだろうか。

今月は業務で平野部に出張る機会があるので、その際に時間があればもう少し動体を狙ってみたい。