S5の地味に便利な機能

複数のカメラメーカーを使っていて操作に迷うことはないか?という質問をよく受ける。言われてみればフジのXにパナのG、オリンパスのE-M1系に最近はさらにパナのSも加わった。昔からあるEOSも一応まだ健在だし。

カメラの操作性など慣れてしまえば何ということもないのだが、とりわけ「そうそう、よく判っていらっしゃる!」などと膝の一つも打ちたくなるのがパナのカメラである。

マイクロフォーサーズであるGHシリーズの頃から操作性に優れ、業務用カムコーダーのようにワンボタン・ワンアクションで設定が済んだり、関連する必要なボタン類が一箇所に集まっているのが特筆される。この辺りはオリンパスのE-M1系も似たような印象。

どことは言わないが、操作することを楽しむ方向性でモデルを展開している富士フイルム..言っちゃったw..のカメラとはちょうど真逆の設定で、判っていて使う分にはそんなもんかで済むが、少なくてもフジのXをパナのGやSの感覚で使うのはほぼ無理w

さて、そんな便利なS5には、実はGシリーズにはない隠れた?便利な機能が用意されている。それは録画中にEVFと背面モニターが赤枠で表示されるのである。

一見なんてことのない機能なのだが、野外で撮影に集中している時にこれが非常にありがたいのである。録画ボタンを押したつもりで実は録画されてなかった「やっちまった」事故を未然に防ぐことができるのである。

さらに録画中と待機中が逆だったという笑えないオチも避けられるので、動画撮影ではもはや必須とって良い。他のメーカーも明日にでもファームアップで対応してほしいぞ。

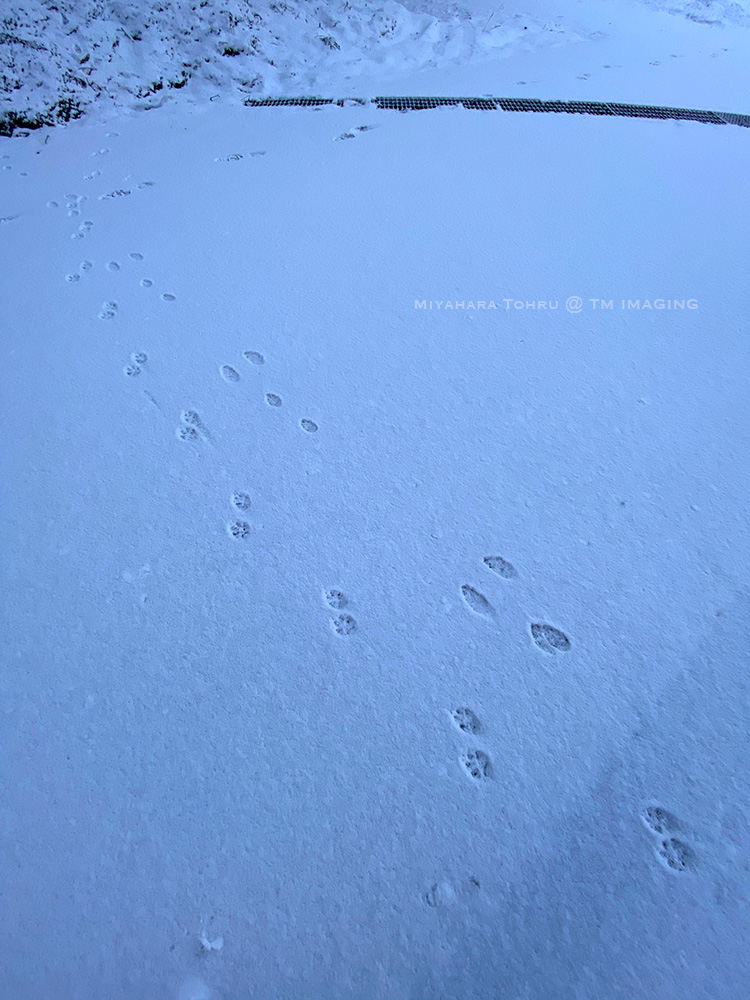

南向きの日当たりの良い斜面でカモシカが餌を求めてラッセル中。距離は1.5kmほど離れているが、この日はさほど陽炎の影響は受けなかった。

ここ数日暖かい日が続いているが、この冬の雪の多さの威力はやはり絶大で、県北の天狗様フィールドには谷に近づくのも憚れる状況。今の感じだと林道でアプローチできるようになるのは5月くらいになりそうだ。

仕方ないのでギリギリ谷を見通せる里の集落外れとかに陣取って観察する日々である。