スーパーブルーブラッドムーン

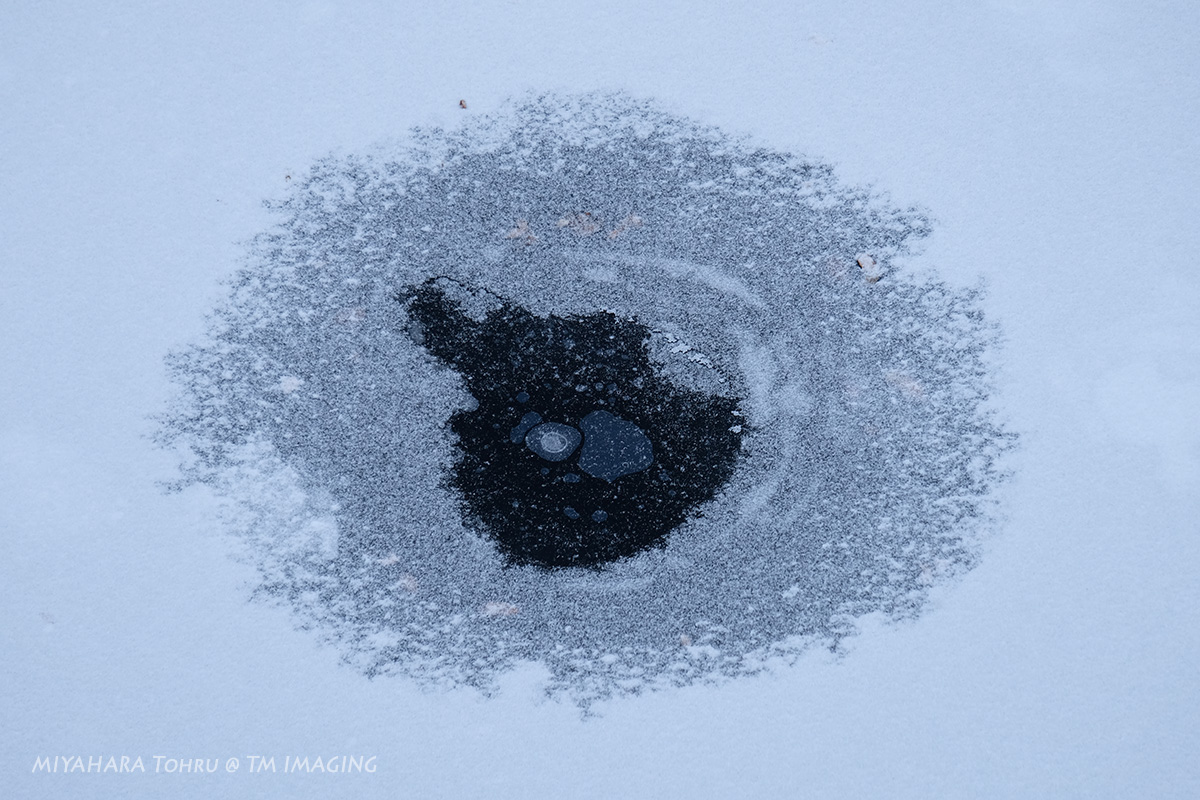

昨日は日本では3年ぶりに皆既月食が観測できた。週の頭の予報で雪が降るのではないかと言われていたが、運よくも1日後ろにずれてくれたので、赤城高原からも一連のすべての動きを拝むことができた。

しかも月が軌道の関係で地球に接近した状態となるスーパームーンに、その軌道と暦の関係で一定期間に複数回の満月が見られるブルームーンも重なり、NASAではこれを「スーパーブルーブラッドムーン」だと紹介している。回転寿司のマグロの三種盛りみたいなイメージがなくもないがw、とにかくなかなか貴重なものだということは判る。

ちなみに同じ月内に2回満月が見られることをブルームーンだとニュースで報じていたが、正しくは四季の区切りとなる3ヶ月に4回満月がありそのうちの3回目をブルームーンというそうだ。

先の4枚はG9 PROのISO800・ISO1600・ISO6400・ISO12800の手持ち撮影で、後の1枚は皆既月食後20分経過の時点..肉眼ではうっすらと月の輪郭が見える程度の状態で且つ薄い雲が出ている..をX-T2のベルビアモードをISO51200で撮影(これも手持ち)してレタッチしてハイライトをわざと持ち上げている。

ちょっと驚いたのは、G9 PROの4枚目はAFが迷いだして合焦に至らなかったのだが、X-T2では2倍テレコンで合成F11相当だったにも関わらずAFでピンが来た..これは気のせいだったw..ことだ。パナライカ100-400の望遠端(35mmフルサイズ換算で800mm相当)は画質的にイマイチなのでその影響が大きいと見るが、それでも両機種ともAF測距範囲の下限性能がEV-3と同じなので、X-T2のAFの優秀さが光る結果と言える。

ちなみに両機種とも過去の遺物的存在であるC社FD800mmでも試したが、三脚に載せても寒さで手ブレwが出るのと、やはり固定しているとピンを探しているうちに月が画角から外れていってしまうのでなかなか厳しかった。